明朝和清朝在皇权巩固与宗室管理上展现出了截然不同的策略。其中,“明朝不准王爷进京”与“清朝不准王爷出京”这两项制度,尤为引人注目。

明朝不准王爷进京:明朝建立初期,朱元璋鉴于历代王朝因藩王作乱而覆灭的教训,采取了分封制但严格限制藩王权力的做法。尤其是“不准王爷进京”的规定,旨在防止藩王在京师形成势力,威胁皇权。这一制度体现了朱元璋对于皇权集中与稳定的极端重视。

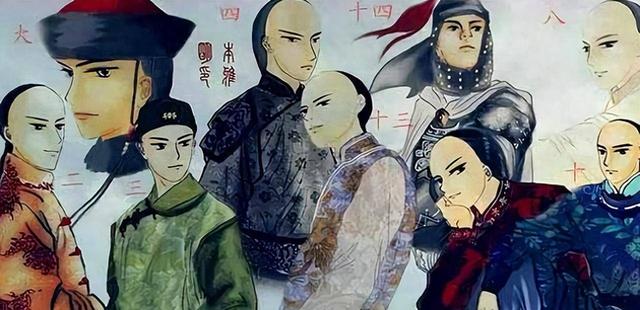

清朝不准王爷出京:清军入关后,清朝统治者采取了更为严密的宗室管理制度。尤其是顺治、康熙时期,随着“三藩之乱”的平定,朝廷更加警惕地方势力的崛起,于是有了“不准王爷出京”的规定,旨在将宗室贵族置于皇权直接监控之下,减少其参与地方事务的机会,从而维护中央集权的稳定。

明朝的做法有效避免了藩王在京师的权力集中,减少了直接威胁皇权的可能。然而,长期以往,藩王远离政治中心,容易形成地方割据势力,加之朝廷对藩王的经济剥削与监视,导致宗室内部矛盾激化,最终成为明朝后期社会动荡的因素之一。

清朝通过将宗室贵族集中于京城,确实加强了中央对宗室的控制力,减少了地方叛乱的风险。同时,这也为皇室成员提供了更多的教育与晋升机会,促进了宗室内部的团结与皇室文化的传承。

然而,这一制度也限制了宗室成员在地方的影响力,可能削弱了朝廷在地方上的统治基础。

从长远来看,两种制度各有利弊,但评判其高明与否,需综合考虑其对皇权稳固、国家长治久安以及社会整体发展的影响。

明朝策略的弊端在于,虽然短期内避免了宗室直接威胁皇权,但长期的隔绝与压迫导致了宗室与朝廷之间的隔阂加深,最终未能有效遏制地方势力的崛起。

清朝策略则在维护中央集权的同时,也注重了宗室内部的整合与提升,为清朝的长治久安提供了有力支撑。然而,其过度集中宗室于京城的做法,也可能在一定程度上削弱了地方治理的灵活性与效率。

总之,无论是“明朝不准王爷进京”还是“清朝不准王爷出京”,都是特定历史条件下的产物,各有其适应性与局限性。