1989年秋,一个87岁的老人在步行上班途中,被一个冒失的年轻人骑自行车撞倒,头部血流不止,急送医院。闻讯而来的交警扣下了年轻人的自行车。后来,肇事的年轻人得知老人的身份,惶恐不已,在交警陪同下带着礼品到医院探望。老人挣扎着起来,为年轻人说好话:“他不是故意的,把自行车还给他,以后小心就行了。”年轻人并不知道,他撞倒这位老人的这起小小交通事故,甚至惊动了江泽民同志。

这个老人到底是谁?

1954年6月19日,中国历史上第一支潜艇部队——海军独立潜艇大队在青岛成立了,苏联海军向解放军移交了两艘潜艇。自清末以来,中国海军为之奋斗多年的潜艇梦终于实现了。

由于电磁波对水的穿透能力很差,潜艇作为一种水下作战装备,主要依赖声学手段探测目标;另一方面,要想发现隐蔽在水下的潜艇,也要通过声学手段。通过潜艇的装备,中国海军直观地感受到了声学科技在现代海战中的重要性。

中国海军早期潜艇

声音在水中的传播速度比在空气里快,传播距离也远得多。因此包括潜艇在内的海军舰船,如果噪声控制不好,很远就会被敌人发现。噪声问题,关系到海战的成败;而这一问题的解决,又依赖于水声科学的研究。

在1958年的一次会议上,海军领导找到一位当时已五十多岁的知名科学家,向他提出一个请求:我国的舰艇出港时噪声大,像敲锣打鼓一样,您有什么办法把它降下来?

这位科学家当然深知海军舰船降低噪声的重要意义。可他之前从事的是电子技术方面的研究工作,与声学专业差别很大。在旁人看来,这位科学家年过半百,在之前的专业领域早已功成名就,没必要冒这个风险;一大把年纪了,还要另起炉灶吗?

这位科学家的答复很简单:“国家有需要我就转行。”

他就是本文的主人公,朱物华,江泽民在上海交通大学学习时的老师。美国作家罗伯特·劳伦斯·库恩在《他改变了中国:江泽民传》写道:学生时代的江泽民曾到朱物华家上门拜访,与老师长谈良久。“朱物华这种好学不倦、求知若渴的精神,使他成为江泽民一生仿效的楷模。”上海交大的老校长翁史烈院士回忆:江泽民同志不止一次叮嘱学校领导,朱老师年事已高,有什么事或者身体不舒服,一定要告诉他。

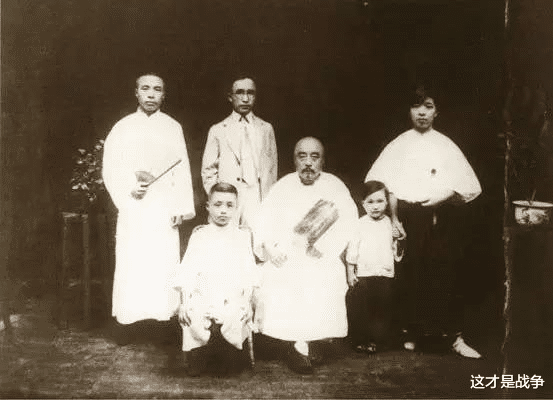

朱物华(前排左一)幼年时全家照,后排左二是大哥朱自清

朱物华,原籍浙江绍兴,1902年1月出生于江苏扬州。朱家是书香门第,父亲朱鸿钧在外面做官,他的大哥朱自清后来更是成为了大名鼎鼎的文学家。朱家的家风是:尊贤尚礼,明辨笃实,治学修身,胸怀天下。

1915年,朱物华考入江苏省立第八中学校(现在的扬州中学),成绩一直名列前茅。1919年,朱物华中学毕业后,报考了两所学校—南京高等师范与上海交通大学,均被录取。此时的朱家,由于父亲失业,已经家道中落。父亲希望朱物华读师范(不收任何费用),减轻家庭负担;但朱物华自己想去读工科。关键时刻,大哥朱自清站在了朱物华这边,他说:“兴趣很重要,考上交通大学不容易,还是上交通大学好”,并向父亲表示愿意承担朱物华的学习费用,尽力支持弟弟上学。取得父亲的同意后,朱物华如愿以偿,进入上海交通大学电机系学习。后来,朱物华深怀感激地说:“在这人生道路的十字路口,正是大哥的支持,使我终于进入交通大学电机系学习。”

朱自清家世表

朱物华非常珍惜这个来之不易的学习机会,他一心一意勤奋攻读,完全无视生活上的艰难。每天晨曦初露,他就起身读书;晚上陪伴着昏暗的灯光,他还要作笔记;买不起书,他就到图书馆借书看。在少得可怜的生活费中还要省吃俭用,连被子破了都不买,省下钱来买书看。入冬,他那一床又薄又短的棉被连脚都盖不到,他就用旧报纸把脚裹起来入睡。

1923年朱物华以优异的成绩从上海交通大学毕业了。同年,他又以第一名的成绩考取庚款留美公费名额。

1923年8月,朱物华赴美留学,进入麻省理工学院电机系学习,选择当时尚未完全解决的难题“水银整流器的耗电计算”为研究课题。他中午很少休息,冬天冒着严寒夜以继日地坚待在实验室里工作,翌年即获得硕士学位。

1924年9月,朱物华前往哈佛大学继续深造。经过一年的学习研究,他获得了电机系硕士学位,然后继续攻读博士学位。通过他异乎常人的努力,解决了滤波器的瞬流计算问题,1926年6月获哈佛大学博士学位。

老师、同学和友人都劝朱物华留在美国工作,但他看到中国的贫穷落后,决定回国,他说“要尽个人的能力对国家有所贡献”。回国前,朱物华花了一年时间考察访问,先后去了英国、法国、比利时、德国、瑞士、奥地利、意大利、匈牙利、捷克等9个国家。他参观了这些国家的实验室和工厂,还曾到德国柏林大学听课,并到英国剑桥大学著名的卢瑟福实验室对离子、中子和离子辐射作了短期研究。

民国时期的北京

1927年8月,朱物华从法国马赛乘船回国。回国后,他先在广东中山大学任物理学教授,1930年又去唐山交通大学任电工和物理学教授。1933年,一批汉奸在日本人的扶持下,在河北冀东地区建立了伪政权,搞得乌烟瘴气。朱物华不愿与这批民族败类同流合污,去了北京大学物理系担任教授。

朱物华一心献身于祖国的科学教育事业,教书育人,培养了一批又一批电学人才。他的教学内容起点高,重视新技术。在北京大学,他用英语授课,条理清晰,重点突出。他最先编著我国电子学科教科书和《应用电学》、《无线电原理》等教材,内容新颖,有深度,还附有大量习题。他重视实验研究、基本功训练,每周亲自安排实验。实验中,他要求学生培养检验理论和假设的能力,要求亲手操作,并达到迅速而准确的熟练程度。

1937年抗战爆发后,朱物华随北大南迁至昆明,在新成立的西南联合大学任教。他先在工学院教“电讯网络”等课,后来又在理学院教“无线电原理”课。在当时的艰苦环境中,他编写的《电讯网络》教材,内容丰富,理论基础扎实,并不断把国外的最新资料补充进教材,紧跟世界先进水平,使学生获得最新科学知识。当年在西南联大选读朱物华课程的学生中,涌现出诺贝尔奖得主杨振宁、两弹元勋朱光亚、邓稼先等一大批优秀的科学家。

西南联大

1945年抗战胜利后,朱物华回到母校上海交通大学任教。鉴于当时电视已在西方工业发达国家开始应用,他及时收集了国外有关最新资料,编写了中国第一部《电视机原理与知识》的教科书,在高等学校开设了《电视学》、《电传真》等课程,讲授与电视技术有关的天线、接收、显示设备以及电传真技术。而当时国外大学还没有电视方面的课程。

解放后,朱物华被任命为上海交通大学工学院院长、副教务长等职务。当时,从苏联引进了一大批大学教材。朱物华虽已50多岁,但仍坚持每天挤时间学习俄文。仅用两年时间,他就熟练地掌握了读、听、说、写的能力,还翻译了一批俄文参考书。

1955年,组织上调朱物华任哈尔滨工业大学教授,副校长。朱物华虽已年过半百,但他毫不计较气候寒冷、生活不习惯等不利条件,一口答应,欣然前往。为了表示扎根东北的决心,他将自己在上海的住处——一栋位于衡山路上的3层小楼低价卖给了一对退休的老夫妇。为此,同事们惋惜之余,都笑他“迂”。

1956年,朱物华参加了《12年科技发展远景规划》的制订工作;并前往苏联、南斯拉夫参加国际学术会议,顺道考察了苏联、民主德国、捷克三国的高校、研究所和工厂。

1958年,出现了本文开头的那一幕。朱物华为了国防事业的需要,将自己的工作重心转移到水声工程的教学和研究上。

今天的上海交大水声工程实验室

1961年,根据工作需要,朱物华回到上海交通大学担任副校长。为了加速建设学校的水声专业,他毅然担负起水声工程的教学与研究领导工作。一方面朱物华组织有一定理论和实践基础的教师,广泛收集科技资料,分头编写教材;另一方面,为求集思广益,他鼓励大家逐章试讲,力求精益求精,编写出了诸如水声接收设备、水声发送设备、水声换能器和基础,水声信号传播及抗干扰等专业课程讲义。朱物华还亲自编著了《信息论》,并主讲了当时尚属前沿的这门课程。这些工作的目标在于为上海交大建立一支师资队伍和及时为当时已进入专业课教学阶段的学生开出新课。

另一方面朱物华加速了水声工程实验室的建设。通过沟通协调,海军部队无偿支援了噪声定向站、回音定位站、水声通信站、测深仪等重要设备。此后,又相继建立了供基础研究用的诸种声学实验室。几年后,上海交大这个新设立的水声专业为用人单位输送了大量合格的本科毕业生。1964年,朱物华率先在全国招收水声学科硕士研究生,以后又开始培养博士研究生。如今,上海交大这个专业的毕业生分布在全国水声行业的各个领域,其中的大部分已成为国内有关部门的技术骨干力量。

朱物华对建设和发展中国水声学科的贡献,还在于他对重要水声设备基础研究的重视上。1965年,他代表上海交大与其他单位一起承接了一项水声设备研制任务,当时这是某项国家重点工程的重要组成部分。在相关单位的联合攻关下,经过3年的努力,样机研制完成并过了海上试验,1978年该成果获得了首届全国科学大会奖。

1970年10月,在朱物华的带领下,上海交大协同有关单位,一起研制出一种综合声纳样机。其战术技术性能不仅优于类似的仿制品,而且功能齐全,综合性强;总体技术水平达到当时的国际先进水平。该样机后来获得国防工业办公室授予的科技进步奖。

在水声科学的基础研究上,朱物华也做出了不少有创新意义的贡献。例如,80年代前期,他开展了对船舶螺旋桨空化噪声预报的研究,通过对相似律理论的实验分析,指导研究生推导出了基于能量观点的原型螺旋桨空化噪声基本预报公式,提出了经过空气含量修正的螺旋桨空化噪声预报公式。经实验验证,这些公式能得出较精确的结果。当初领导布置的任务,终于有了一个满意的结果。

1978年7月,朱物华出任上海交通大学校长。他积极主张教学改革。在他的推动下,学校恢复了教学研究科,成立了教学法委员会,推行贯彻因材施教的原则,抓点带面试行导师制、选修制和学分制,推动全校开展课堂教学、考试方法、实验教学、毕业设计(论文)等方面的改革。这些主张和措施调动了教与学两个方面的积极性,教学质量较以前明显提高。朱物华又与学校党委一起遵循“基础厚、专业面宽、适应性强”的指导思想,打破“文革”中按产品设置专业的狭隘性,按共同的学科基础合并相近专业,改造老专业,加强、充实新专业,实施“以工养理、以理促工、理工结合”的目标,逐步重建、新建了应用数学系、应用物理系、应用化学系、工程力学系、工业管理系。确立了学校理、工、管相结合的办学方向。

晚年朱物华给学生授课

1980年,朱物华主动辞去了校长职务,担任学校顾问,继续教书做研究。朱物华除了每周给研究生上4节课,空余时间他又翻译编写各种论文达300多篇。他还和学生一起去实地考察科研成果,以自己的一言一行为学生树立良好的科研作风。1981年春节,上海下了一场大雪,按原定计划,朱物华要带学生们到海边去测听舰艇的噪声。可是雪后路滑,风大天寒,大家劝他别去了,测听任务让学生们去完成好了。但是,朱物华坚持要去,他冒着严寒,早上6点钟就赶到了学校,和学生们一起驱车去海边。在车上,朱物华对学生们说:“这样的科研数据很重要,不能有一点一滴的差错。我不去亲自看一看是不放心的。”学生们从老师身上,不仅学到了丰富的知识,更学到了严谨的治学作风。

后来,学校领导考虑到朱物华年事已高,为他配了专车,接送他上下班。他不肯要,再三推辞。有一次终于拗不过大家,下班时被同事们拥进车里。小汽车开到他家门口,他一下车,便做了一件惊人的事:立即步行返回学校,再步行回家,以此证明“我还有行走能力,不必乘车”的决心。

1992年是朱物华执教65周年,也是他90华诞,上海交大与有关部门为他隆重举行了庆祝大会。中共中央总书记江泽民作为他的学生发来了贺信,称赞朱物华:“为我国的教育事业,辛勤耕耘,几十年如一日,为科学事业的发展做出了卓越的贡献。”中共中央政治局委员兼国家教委主任李铁映题词称赞朱物华:“严谨治学,桃李芬芳。”国家教委的贺电称赞他:“严谨治学,辛勤育人,不愧为一代师范。”

1998年3月11日朱物华去世,享年96岁。

怕瓦落地COM

国家巨匠!

最初的爱恋%

国之功臣

朱静

国之栋梁。

如雨临风

英雄

相信自己

国士无双

风轻云淡

佩服!致以最高敬意!

用户18xxx24

民族脊梁。

用户14xxx72

[点赞]

用户13xxx81

国之栋梁[点赞]

用户16xxx87

国家栋梁。人民的楷模。

远卫奇

德高望重,人人敬仰[点赞]

沧海一粟

值得敬仰、敬重、敬佩的学术大师!👍🙏

当兵伟大

敬礼

瘦下来更好看

这才是国士![点赞][点赞][点赞]

江俊

华夏脊梁,国之重器。

李华钧

致敬!!!

石下草

国之幸

用户16xxx34

国之基石[点赞][点赞][点赞]

用户95xxx40

[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

二月半

可敬可爱的老爷子!