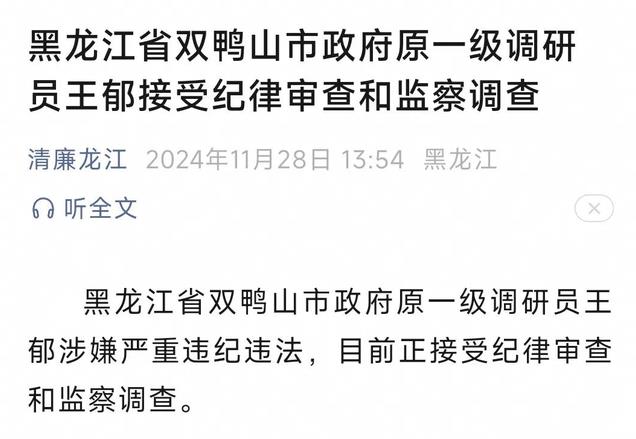

黑龙江双鸭山市原一级调研员王郁被查的消息一出,舆论场顿时炸开了锅。大家一边感叹“又一只‘老虎’落马”,一边暗自琢磨,这样的事情何时才会真正少一些?作为一个在调研岗位上拥有一定话语权的官员,王郁的人设崩塌显然不只是他个人的悲剧,更是一面反射社会问题的“哈哈镜”。

先说王郁个人。他作为一名政府官员,理应是公众信任的代名词。但现实却是,他用实际行动告诉我们什么叫“毁三观”。违纪违法?滥用权力?这些标签贴在他头上,说轻了是自毁前程,说重了则是背叛了手中的公权力。很多人感慨,像王郁这样的官员不缺光环,但为何底线如此脆弱?归根结底,还是内心里对权力没有敬畏感,把“为人民服务”的招牌挂在嘴边,实际却把权力当成了“提款机”。

从社会层面来看,王郁的行为无疑是在给政治生态“投毒”。公职人员的职责是什么?维护社会公平正义,推动公共事务健康运行。可一旦这些掌握公共资源的人跑偏,受害的就是普通老百姓。政府官员不廉洁,社会就不可能有公平感;权力运行不透明,老百姓对体制的信任自然也会削弱。这种连锁反应可不是简单的“一个王郁倒下了”那么轻描淡写。

问题的根子在哪?其实都老生常谈了:监督不力、机制不健全、个人道德滑坡。就拿监督来说,很多时候监督机制沦为“摆设”,权力缺乏有效制衡,导致一些官员觉得“天高皇帝远”,犯点错没人管,犯大错也能蒙混过关。这种心理一旦滋生,就难以扼制。更要命的是,部分地方在选拔用人时只看表面功夫,对干部的内在品质、价值观深挖不足,结果才有了“台上一个样,台下另一个样”的两面人。

既然问题已经摆在眼前,怎么解?说实话,这事儿得从“重拳出击”和“长效治理”两手抓起。首先,对于像王郁这样的违纪违法者,必须严查严惩,形成有力震慑。这不仅是对当事人负责,也是给广大公职人员敲警钟:权力不止是甜蜜的“蛋糕”,更是沉重的责任,一旦滥用,代价可不是一般的高。

其次,要从制度层面堵住漏洞。公职人员管得好不好,关键看制度设计得有多“较真”。无论是加强日常监管,还是设立更细化的权力使用边界,都需要更精细的规则支撑。比如,能不能对官员的权力运行实行全程记录和追溯?能不能强化群众监督的渠道?这些机制一旦健全,违规操作的空间自然会越来越小。

最后,也是最关键的一点,教育得跟上。有人说现在官员培训天天讲法纪,那效果呢?为什么总有人学了就忘、听了就扔?问题出在教育的形式和落地上。讲大道理没问题,但得结合具体案例,触动心灵深处,让官员真正意识到“出事不是别人倒霉,是自己万劫不复”。

同时,还得建立反复提醒的机制,让纪律规矩常驻心中,形成“干事有规矩,做人有边界”的心理自觉。王郁事件是一个缩影,也是一个警钟。它提醒我们,任何一丝松懈都可能让公共权力成为少数人的私器。

那么最后小编想问:你觉得怎样才能从根本上杜绝类似事件的发生?对此你怎么看?快来分享你的看法!