“信口雌黄”一词,我们通常用来形容一些人说话很随意,东一下西一下,张口就来、信口开河。

那这个“雌黄”到底是个什么玩意儿?为啥用它来形容人胡说八道呢?

“雌黄”可能很少听到,但“雄黄”这种矿物质大家应该很熟悉,它是砷的硫化物“四硫化四砷”,端午节喝的雄黄酒就含有雄黄,有解毒杀虫之功效。

雌黄和雄黄一样,同样是砷的硫化物“三硫化二砷”。因古人发现,雄黄大多产生于山的阳面,而雌黄一般出现在阴面,于是以雌雄来区分。

雌黄硬度一般但质地比较软,跟石墨差不多,用指甲都能在上面划出印子。

以前人们使用竹简书写,要是刚写没多久,可以沾水擦掉,干了也可以用刀子轻轻刮掉,后面纸张大量使用之后就不行了。

纸张太薄容易被刮坏,重新写又太费劲,而写错字是不可避免的,咋办呢?这时候,雌黄就派上大用场了!

因为雌黄的颜色和纸张接近,人们就把雌黄研磨成粉末,加水调和成颜料一样,然后用毛笔蘸着,把写错的字盖住,等干了之后再重新写字,就跟咱们现在用涂改液差不多。

北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中就介绍了雌黄的用法:“刮洗则伤纸,纸贴之又易脱,粉涂则字不没,涂数遍方能漫灭。唯雌黄一漫则灭,仍久而不脱。古人谓之铅黄,盖用之有素矣。”

可见雌黄盖字效果好,还不容易脱落,在当时就相当于一种特殊的“涂改工具”,除此之外,雌黄与雄黄一样,有解毒杀虫的功效,因此在古代炼丹术里也是常用材料。

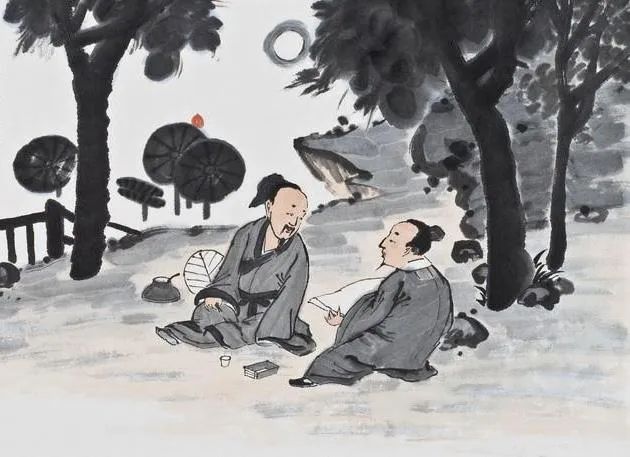

而雌黄与胡说八道产生联系则要说到西晋时期的大臣王衍。

东晋孙盛在其所撰《晋阳秋》中是这么记载的:“王衍字夷甫,能言,于意有所不安者,辄更易之,时号口中雌黄。”

说的是王衍这个人,在当时是有名的清谈家,所谓“清谈家”,就是一帮文人雅士聚在一起,高谈阔论,说一些哲学、玄学方面的问题。

王衍特别擅长这事儿,说起话来滔滔不绝,而且经常讲一些虚无缥缈、不着边际的理论,关键是他这人还特别固执,从不听信别人的意见,总坚持自己的观点。

要是他发现自己说错了也拒不承认,马上就改嘴,就像用雌黄修改错字一样随意。

久而久之,人们就说他是“口中雌黄”,意思就是他说话就像随便涂抹雌黄改字一样,毫无原则,想怎么说就怎么说。

慢慢地,这个说法就演变成了“信口雌黄”,用来泛指那些不顾事实、随口乱说的人。