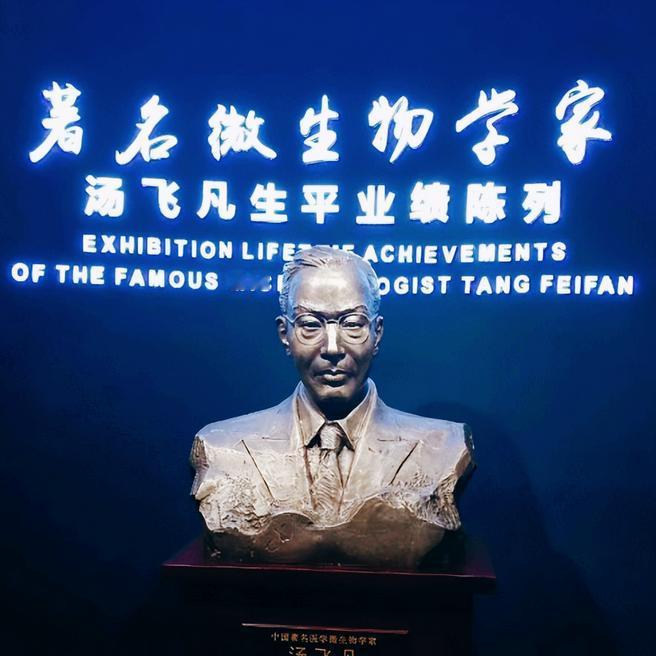

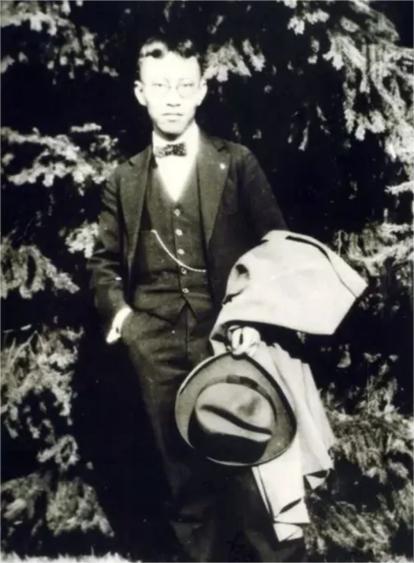

1941年,西方把青霉素列为军事机密,中国老百姓和军人伤口发炎红肿后,往往因为没有青霉素治疗而死去!汤飞凡得知后十分难受,对英国生物学家李约瑟说:“我有个办法!” 汤飞凡来自湖南,少年时读书刻苦,一心想当一名出色的医生,服务祖国。 上世纪30年代,他如愿以偿地赴美国留学,在哈佛大学医学院接受了最好的训练。获得博士学位后,他毅然放弃了留在美国的诱人机会,选择回国,任职于当时的中央防疫实验处。 他要将自己的知识和技能奉献给这个饱受战火蹂躏的国家。 然而回国后的汤飞凡迎来的是另一番挣扎。1937年中日战争全面爆发,防疫实验处被迫从南京迁往昆明。这里条件十分艰苦,设备简陋,供水供电都极不稳定。 但汤飞凡没有气馁,他奔走各地,凭借自己在国外的人脉,組建起一个年轻有为的研发团队。在难以想象的环境下,这支队伍攻坚克难,成功研制出了多种疫苗,保护了无数难民的生命健康。 其中最令人瞩目的,是他们研制出的天花疫苗。天花此前困扰中国已有上百年,但汤飞凡的团队终于研究出了有效的防治方法。他们在短短几年内就为中国天花防治事业做出了巨大贡献。 然而,就在汤飞凡小试牛刀,立下汗马功劳之时,青霉素的匮乏却成了一个没落的阴影,笼罩在这个团队上空。 这种当时最先进的抗生素药物,凭借其神奇的效果,拯救了无数濒临死亡的西方士兵和平民。但由于其配方被列为绝密,中国无法获得。此时中日战争仍在白热化进行,伤员无数,大量人命因感染而逝去。汤飞凡看在眼里,急在心头。 “我一定要研究出青霉素来!” 汤飞凡在一次研讨会上,额头上暴起青筋,眼中热血满载,他郑重地向年轻团队成员保证,一定要研制自主的青霉素,拯救更多的生命。 在场的每一个人,都被他的决心和勇气感染。尽管道路艰险,他们毫不犹豫地跟随汤博士踏上了这条荆棘路。 为了研制青霉素,汤飞凡进行了长期的艰苦攻关。他需要从零开始,摸索出青霉素的有效菌株、提取方法以及提纯过程。西方科学家研究多年才得出成果,而汤飞凡面对的条件,要艰难百倍。 他在简陋的实验室里,与青黄不接的菌株做着顽强博弈。起初,进展缓慢,成果寥寥。 昆明的电力供应并不稳定,经常就在关键时刻停电,导致实验半途中止。汤飞凡和团队成员不得不重新来过,有时一个实验重复做上十几二十次。 在这看不到尽头的困难道路上,汤飞凡时常陷入自我怀疑。他会问自己,一个刚出校门的年轻人,没有先进设备,没有强大团队,没有政府支持,凭什么能破解西方科学家镇守的高墙呢? 这时,他会想到祖国上下流血的伤员,想到他们绝望的眼神。他们期盼的不只是生命,更是尊严。汤飞凡告诉自己,我毕业于世界一流学府,获得过最好的训练,我理应为国家做点什么。这个念头,支撑他在困难时刻不放弃。 在研制的低谷期,汤飞凡写信给自己在英国的朋友,生物学家李约瑟,希望获得国际社会的支持。出乎他意料地,李约瑟亲自赶来昆明,见证了这个小团队的难以想象的工作环境和强大决心。 李约瑟深受感动,当即决定在英国发起募款,为汤飞凡的研究筹集资金。在他的努力下,终于有了第一笔巨款到账。原本绝望的汤飞凡重燃希望,他决心一鼓作气,取得突破。 在接下来的日日夜夜,汤飞凡与年轻团队白天进行实验,晚上商讨对策。终于在一个深夜,汤飞凡在显微镜下看到了梦寐以求的成果——第一批提取出的青霉素样本。 虽然数量极为稀少,但这无疑是个巨大成功!汤飞凡喜极而泣,他给疲惫不堪的团队打了激励针,大家顾不上睡眠,接力工作,很快就使产量有了显著提高。 随后,青霉素在军队和民间的使用,果然显著降低了感染导致的死亡。每救一个生命,汤飞凡和他的团队就更加倍努力工作。在物资匮乏的时代,他们不惜火中取栗,只为产出更多青霉素,拯救更多生命。由衷的使命感激励着这支队伍不懈地攻坚克难。 改革开放后,随着中国科技事业的蓬勃发展,汤飞凡先生的贡献也得到了更加广泛的认可和纪念。尽管时过境迁,但他引领青年扬眉吐气、自强不息的精神,依然激励后人不懈奋斗。在中国科技进步的道路上,汤飞凡先生写下的这一辉煌篇章,其意义千秋。他对中国医药事业作出的不可磨灭贡献,也将永远铭记于我们民族的历史长卷中。

评论列表