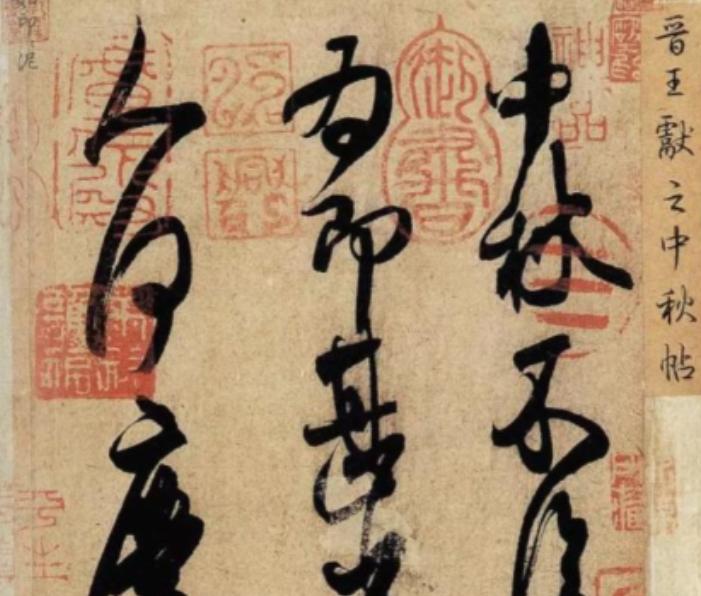

1924年,郭葆昌到故宫前的琉璃厂溜达,见古董店内的老板娘不断给他打眼色,他匆忙走进店内,女人随即关上了门...... 1924年的春天,北京的琉璃厂像往常一样熙熙攘攘。郭葆昌这位资深的古董收藏家,穿梭在熟悉的街道上,眼睛锐利地在古董店间搜寻着或许能让他眼前一亮的藏品。他的生活几乎就是在这些古玩中度过的,每一件古董对他来说都有着无法割舍的情感。 就在他准备离开这条街时,故宫前的一家古董店吸引了他的注意。店内的老板娘,一位熟悉的面孔,似乎在不停地给他打暗号。郭葆昌的心头一紧,他意识到这定有重要之事。他迅速走进店里,门在他身后轻轻关上,隔绝了外面的喧嚣。 店内,老邢急切地朝他招手。他的眼中充满了难以言说的兴奋。“郭老,这次的东西绝对是你所期待的。”老邢的声音低沉而急促,似乎害怕被外界听到。 郭葆昌跟着他进入了内室。老邢小心翼翼地从柜子底部拿出一个布包,仿佛里面装的是无比珍贵的宝物。布包缓缓展开,露出了两幅看似普通却又不凡的字帖。 “这…这难道是…” 郭葆昌的声音颤抖着。他几乎不敢相信自己的眼睛。眼前的两幅字帖,正是失传已久的王献之《中秋帖》和王珣《伯远帖》! 《中秋帖》只剩下22个字,但每一个字都仿佛跳跃着,充满了生命力。而《伯远帖》的笔势则更为刚劲有力,每一笔都显得那么沉稳而不失飘逸。郭葆昌深知,这样的书法作品,只有王献之和王珣才能创造出来。 在那个春日的午后,琉璃厂的古董店里,郭葆昌和老邢站在两幅珍贵的字帖前。老邢小心翼翼地指着《中秋帖》,开始讲述王献之的故事。他介绍说,王献之是书圣王羲之的儿子,他的书法不仅继承了父亲的高超技艺,还在此基础上有所创新。王献之被誉为飞白体的创始人,他的书法风格飘逸灵动,充满了生命力。 郭葆昌听着老邢的介绍,目不转睛地观察着眼前的《中秋帖》。这幅作品虽然只剩下22个字,但每一个字都仿佛在纸上跳跃,显示出王献之那种自由奔放的书法风格。 接着,老邢转向《伯远帖》,开始讲述王珣的故事。他说,王珣也是一位书法大家,以其强烈的个性和独特的草书风格著称。他的书法笔力遒劲,气势恢宏,尤其擅长于草书。老邢一边讲述,一边用手指轻轻指着《伯远帖》上的每一笔每一划,似乎在向郭葆昌展示王珣的书法魅力。 郭葆昌在得知儿子郭昭俊的请求后,内心经历了一番挣扎。这两幅字帖对他而言不仅是珍贵的文物,更是他多年来收藏生涯的见证。然而,面对儿子的困境,他最终还是决定将《中秋帖》和《伯远帖》暂时借给郭昭俊。 不幸的是,这件事并没有按照郭葆昌所希望的方式发展。几年后,他得知这两幅字帖不仅没有被赎回,反而被郭昭俊抵押给了香港汇丰银行。当银行准备将它们高价出售时,郭葆昌感到无比震惊和失望。这两幅字帖的失去,对他来说,无异于一场巨大的灾难。 关键时刻,郭昭俊的好友徐伯郊介入了这一事件。徐伯郊对文物有着深厚的热爱和研究,得知这两幅珍贵字帖可能流失海外后,他迅速行动起来,联系了国内的文物部门。 文物部门在得知此事后,迅速做出反应,决定购回这两幅字帖。为了确保这两幅字帖的真伪,文物部门派出了几位专家前往香港进行细致的鉴定。经过认真的检验,专家们确认这两幅字帖均为真迹。 终于,在国家文物部门的努力下,这两幅在海外流转多年的国宝字帖被成功收回。它们被安置在故宫博物院,成为了国家的珍贵文物。郭葆昌的子孙也亲临现场,见证了这一历史性的时刻。 这两幅字帖的回归,不仅是对郭葆昌收藏生涯的一种肯定,更是对中国书法艺术的传承和文化遗产保护的一次胜利。《中秋帖》与中秋节的美好意境相辉映,成为了人们赏月时的美好话题。 这段历史故事,见证了国宝的失而复得,也展示了中国人对文化遗产的尊重和保护。它提醒我们,每一件国宝都承载着深厚的历史与文化价值,值得我们共同珍惜和传承。

评论列表