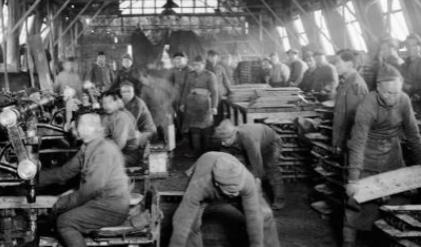

1944年,八路军兵工厂因为缺黄铜,无法生产子弹,一个农民知道后,便来到根据地,嘿嘿笑道:“黄铜啊,我家有很多呢!” (来源:保定广电网——党史中的保定故事(14)李盛兰捐古铜钱造子弹) 说这话的人是李盛兰,当八路军跟着李盛兰回到她家时,整个地窖里堆满了这些古钱,一派金色的景象映入眼帘。 这无疑是一笔巨大的馈赠,它将极大程度上缓解兵工厂的燃眉之急。 他们要这些黄铜有啥用呢? 原来当时战火硝烟蔓延,抗日战争陷入了最为艰难的阶段,在华北根据地的一隅,八路军突然发现了问题——子弹严重不足。 弹药已经所剩无几,而生产新的弹药却面临很严峻的困难。 作为八路军弹药生产的命脉——黄铜原料,因为日军的严密封锁,已经达到了濒临绝境的地步。 这让负责军火生产的兵工厂陷入了空前的燃眉之急,工人们焦头烂额,技术人员夜以继日地钻研新的配方,想尽一切办法去拓宽原料的来源渠道。 可是无论他们如何努力,黄铜短缺的问题依然无法根本解决。 双方僵持不下,战事旷日持久,弹药库存加速消耗。 眼看着即将彻底的武器匮乏,指挥部不得不向民众求援,于是一份号召在根据地传遍:号召千家万户,不分老幼,无论贫富,都要全力支援八路军,捐献家中任何可以制成弹药的金属制品。 很快便有人纷纷响应,将家中少有的铜铁制品,一件件小心翼翼地捆扎好,送往八路军的收集站。 一时间数以万计的群众毫不吝啬地拿出了家中仅存的金属供给八路军。 在这股热潮中,一位普通农民的无私奉献引起了全军的震惊和敬佩。这个人就是李盛兰。 一个土生土长的农家子弟,在八路军到来之前,生活在水深火热之中。对于这支解放了他的队伍,李盛兰心存无限的感激。 当他得知八路军燃眉之急时,一个办法有了。 多年前他偶然在深山老林中发现了一堆古旧的铜钱,这些铜钱被他小心翼翼地收藏了起来,本打算将来能卖个好价钱,解决一家老小的温饱。 可是眼下国家危难当头,救亡图存才是当务之急。于是,李盛兰别无选择,唯有将这份家产无偿献出,为八路军贡献自己的一份力量。 此消息一传十,十传百,很快在整个根据地沸沸扬扬,李盛兰的举动感染了每个人对抗战事业的热忱。 很快,根据地内外就掀起了一股捐献之风,有力地缓解了弹药生产中的原料危机。 李盛兰的这个壮举也很快传到了晋察冀军区的高层,代理军长程子华对这个普通农民的无私捐赠深受感动。 他亲自将李盛兰请到指挥部,隆重地接见了这位平凡的英雄。程子华对李盛兰的举动给予了极高的评价,称赞他是"真正的民族脊梁"。 抗战硝烟虽已远去,但李盛兰对国家和民族的贡献永远不会被遗忘。他用平凡的身份和无私的奉献,诠释了中华民族坚韧不拔的顽强斗志,彰显了民族脊梁的不屈不挠。