“可正是人值残春蒲郡东,门掩重关萧寺中,花落水流红,闲愁万种,无语怨东风。”

《西厢记》里的崔莺莺看花落水流红,她的青春里有花落水流红,于是自觉闲愁万种,只得无语怨东风。

晚明时代,刻版书大量涌入市民生活,种类多样、图文并茂的书籍更能在闲暇时光里充实人们的生活。虽然晚明的图书并不像现在这样普及、发达,但是在一定程度上,在中上阶层中流传的深度和广度足以创造书籍发展史上的一个巅峰。不同作坊、不同画师、不同刻工生产了截然不同的书籍刻本,绘画与书籍交融的同时,艺术也在反复印拓与时代流传中不断升华,而其中最为杰出的代表便是戏曲刻版书籍。

缘起

庚寅辛卯间,余客麻省剑桥。去国既远,雪骤夜寒,无聊中读书稍勤,所积笔录、书影,竟成两厚册及数十G硬盘。部分问题,当时着力较深,形成数篇文字,戏题曰《燕云读书札记》,刊于《新美术》。一些师友看后,认为比我之前喜欢宏观叙事、空发议论的文风,略有进步;我也觉得这种“札记体”,于版画史的图像、文献基础工作十分适合,便决意继续做下去。转过年来,捡起放了许久的博士论文,发愿大修,未敢“不悔少作”,多处史实立论,依据旅美笔记,再考其详,数月后重写处早在三停之上。因知札记虽散漫无序,留之来日,未必不能启发研讨、赋作新篇。此番选编《中国古代戏曲版画菁华》,完稿后略觉意犹未尽,便将十年来所作札记,整理誊清,择稍稍自得者附于各卷之末。敝帚自珍,略存旧闻,思虑草率、文意欠通处甚多,更未及详加注释,不可作论文观也,无非积习冬烘、末技雕虫,聊供方家消遣。

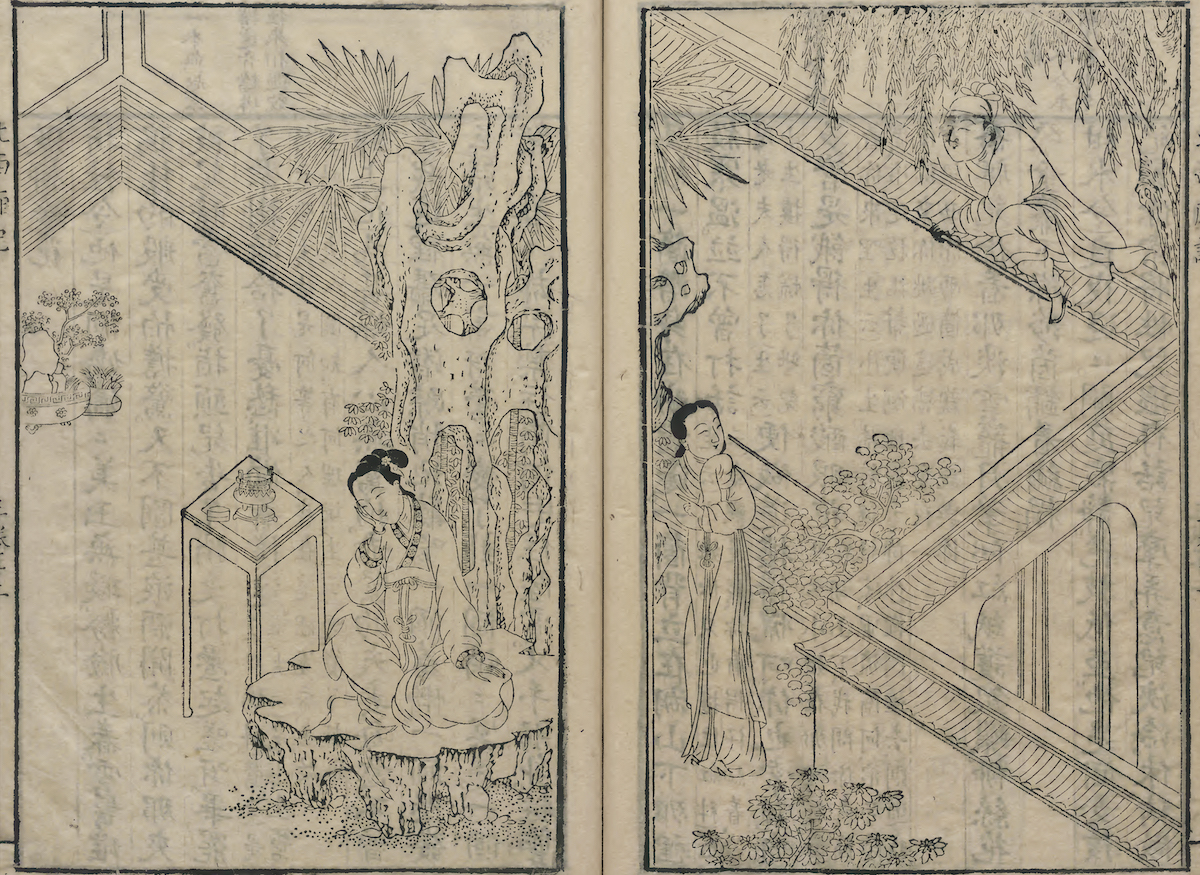

《增编会真记》

隆庆三年(公元1569年)苏州众芳书斋顾玄纬刻本《增编会真记》,郑振铎《中国古代木刻画史略》记作《西厢记杂录》,版画史界一直沿用这一名称。实际上,这部书卷前序文、目录皆作《增编会真记》,卷首、版心则镌《校编会真记》,卷二又改题《增编会真记杂录》,所谓“西厢记杂录”即出于此,并非原书题名。王骥德以顾玄纬本与徐士范本、金在衡本并列,允为《西厢》早期善本。现在所存“杂录”即为顾玄纬本附录。《增编会真记》有插图四幅,其中《宋本会真图》为曲意图,绘张生与莺莺隔墙酬答,刻画较差,按郑振铎的话说是“古拙异常,粗豪生辣”。另一幅《河中普救寺西厢图》,类于地图,顾玄纬题词其上。此前则为两帧“莺莺像”,一幅题款为“唐崔莺莺真”,署“宋画院待诏陈居中写”,另一幅题“莺莺遗艳”,署“吴趋唐寅摹”。从这两幅图的造型笔法上看,超越了同一时期版画插图稚拙、粗犷的样式,平和大气,堪称佳构。更为重要的是,这两幅作品,西谛以为莺莺像“最早见之于刊本”者,可谓开风气之先的“祖本”,对后世影响深远。明末刻“西厢”者,或直接借用,或略略加工,使这两幅“莺莺像”屡屡出现在不同刊本《西厢记》的卷首。

昔人治版画史,每有以此二像源自陈居中、唐寅真迹者,既悖画史,亦违常理,可付一哂。读《增编会真记》原书,顾玄纬跋“唐崔莺莺真”:“岁丁酉予就试南京兆,时邻馆文氏悬售莺莺像,观者如堵。其描法师北宋矩度,其设色鲜莹,身半可二尺余,肥瓠类美丈夫。或云出吴苑临本,岂索直太高,竟携箧而去。考之崔像,诸画录不载作自何代,岂即都市所粥邪?其出陈别本邪?陈亦嘉泰能品,备纪《宝鉴》云”,并未深信昔年在南京见到的“莺莺像”,真是陈居中手笔,更无以其为底本刊刻版画之说;又跋“莺莺遗艳”曰:“莺照故藏之晋陵蒋比部所,予借览载三不能得,岂亦质之他姓邪?兹重摹之,姑胥并夸之绘境尔”,直言未见此画。显然,刻入《增编会真记》的两幅版画,只是顾氏依据自己的追慕和想象,请画工臆造而成。晚明版画伪托大名头,当时的刻书家与读者都心照不宣,默契地享受其间所传递的风尚与趣味。倒是今天的某些论者,不明就里,大谈名家广泛参与版画创稿,做了不少无用的考证,令人感到遗憾。

富春堂本《十义记》

十义记明万历间南京富春堂刻本台湾图书馆藏

题《新刊音释出像韩朋十义记》,是典型的富春堂曲本:版式设计得很拥挤,行间夹入“音注”,已显杂乱,四周更饰以花框,徒增干扰。写刻字体笨拙,大小参差,错别字不少,可以判断是廉价抄手所为。至于其版画,正与曲本的总体水平一致:造型能力普遍较差,人物形象不仅粗陋,且常有扭曲、变形之态;构图也较原始,往往只能做到突出情节中的人物活动,场景描写尚停留于略加示意的阶段,有些定式未脱离对舞台调度和布景的模拟。刻工刀法平直生硬,少有细节表现,衣纹处理尤嫌草率杂乱,许多地方习用大片黑色墨版代替繁杂的线条刻画。

富春堂本《三元记》

三元记明万历间南京富春堂刻本台湾图书馆藏

《新刻出像音注商辂三元记》,与《十义记》同属无名氏所作弋阳腔曲本,版画风格、水准也大致相似。此本卷首署“金陵书坊富春堂梓”;《十义记》卷首则题“金陵对溪唐富春梓行”;《灌园记》题署为“金陵唐富春堂梓行”。万历三十二年(公元1604年)刊本《新编古今事文类聚》卷前“重刻事文类聚序”末署“时万历甲辰孟春之吉金溪唐富春精校补遗重刻”,卷首题署“金陵唐富春子和刊”,版心镌“德寿堂梓”。因知富春堂主人即名“唐富春”,另有“子和”“对溪”的字(号),后来也曾以“德寿堂”名义刊行曲本,风格与富春堂出品绝不相类,可证以本书第二卷《浣纱记》。

唐富春自署原籍为“金溪”,即江西抚州府金溪县。同治《金溪县志》卷三《地理志·都图》,记县城中有“巷十四”,其四即名“富春巷”。唐富春的名字和他开设在南京的字号,与其故里巷陌之间,似有一种联系。金溪属赣方言区,即弋阳腔的发源地和流行区,故富春堂现存曲本,大多数为弋阳腔传奇,此节学者马华祥已有论定。弋腔作品,总体说来应属民间曲本范畴,常出自姓字难考的底层文人之手。其时缙绅仕宦“留意音律……具工度曲”“骚雅沸腾,风流掩映”“曲海词山,于今为烈”的情景,尚未出现;这些戏曲所指向的读者和观众,当是层次较低的“识字人口”。对于初具阅读能力、理解力有限的购买者而言,插图的首要功用,确实就是说明故事情节以辅助认知,并能使他们建立起一种对舞台演出的回忆或畅想,这两点富春堂本都做到了。至于作为艺术品的精致、高雅等要求,既超越了“富本”刊刻者的能力,也超越了“富本”消费者的想象。不仅南京,万历十五年(公元1587年)前后的各地戏曲刊刻,情形大致都是如此。

富春堂本《琴心记》

琴心记明万历间南京富春堂刻本〔日〕内阁文库藏

在富春堂所刊曲本中,也有少部分明显不属弋阳腔体系,如郑若庸的《玉玦记》、李日华的《南西厢》等。虞山孙柚所作《琴心记》亦在此列。此本卷前留有完整内封,实属难得,其上栏作“皇明万历岁”,左右两栏大题“刻出像音注司马相如琴心记”,中栏小字“姑苏改正金陵富春堂绣梓”,可见唐富春已感受到竞争的压力,试图与文人作家建立联系,却心有余力不足,此书版画虽较《十义》《三元》更用心些,却仍不脱粗率风貌,并无“质的飞跃”。

富春堂本《灌园记》

灌园记明万历间南京富春堂刻本台湾图书馆藏

万历十五年(公元1587年)前后,富春堂还成系列地刊刻了苏州名士张凤翼的《虎符记》《祝发记》和《灌园记》,大有向文人传奇转向之意。然而,从实际效果看,富春堂企图适应戏曲发展趋势的努力,显得力不从心。其所刊张凤翼作品,版画绘刻极其草率,人物严重变形,刀法交叠错乱,几乎难成模样,水平甚至远在同坊之前出品的很多弋阳腔曲本之下。《灌园记》一种,书、绘、刻可入末流,此处酌选二幅尚堪寓目者,聊备一格;其余《后识法章》等幅,应是不具备构图、造型能力的低端刻工随意而为的急就章。很难想象,这样的刻本能为文人传奇的作者和读者所接受。张凤翼早岁即游文太史门,精于书法,老于鉴藏,对自撰曲本行诸梨枣,水准上不会没有要求。之后继志斋学习徽州新风,先以《窃符记》小试牛刀,再以《红拂记》步入佳境,当与张氏的鼓励甚至赞助不无关系。

高石山房本《目连救母劝善戏文》

目连救母劝善戏文明万历间徽州高石山房刻本台湾图书馆藏

“高石山房”原刊本《目连救母劝善戏文》,以卷前序文观,大致成书于万历十一年(公元1583年)。此书乃以作者郑之珍(高石山人)名义刊刻,前序后跋,颇具文人作品之面貌。观其插图,则与万历初年南京书坊富春堂、世德堂之制类同,部分造型、构图甚或等而下之。值得注意的是,此书应当刊于郑氏家乡徽州,刻图者黄铤,则是后来于版画史中享有大名的虬川黄氏刻工家族之前辈。此时距离万历中期版画风格由粗而精的大变革,尚有十余年。

世德堂本《赵氏孤儿记》

赵氏孤儿记明万历间南京世德堂刻本〔美〕哈佛燕京图书馆藏

世德堂曲本每署“绣谷唐氏”,查同治《金溪县志》,卷二《地理志·山川》记:“锦绣谷在城中,县治倚为屏障,登堂望之,四山青霭,万瓦鳞差,景物风华,相错如绣。”故“绣谷”所指代者,应正是江西抚州金溪,可见世德堂主人,亦出金溪唐氏,与唐富春当是同宗。中国国家图书馆藏《新刻重订出像附释标注琵琶记》,版式与世德堂诸曲本全同,卷首题“金陵唐晟校梓”。国图还藏有多部“唐晟”刻本,除《新刻夷坚志》年代不明外,《指南录》刻于万历四十一年(公元1613年),《新刻沈汉阳先生随寓诗经答》刻于万历四十七年(公元1619年),时代都很晚。另有万历三十一年(公元1603年)刻本《耳谈类增》,卷首题署“绣谷唐晟伯成唐叔永梓”,因知唐晟字伯成,唐字叔永者,或为其仲。世德堂刊曲,仍包括一些弋阳腔传奇,《赵氏孤儿记》即其中之一。《赵氏孤儿记》另有富春堂本,两相对照,可见世德堂本版式较富春堂本变化很大,取消了四周花栏,每页行距加大,字体整洁清秀,释义移至眉栏,所释内容也复杂了许多。这种版式后来为南京各坊所刊曲本沿用多年。“世本”版画,虽总体风格与“富本”无异,质量品相却有很大提高,一些细节也做了改进,图题统一为四字句,如“上元禁灯”“公孙死节”等,并且在两侧加上卷云图案为饰,体现了曲本刊刻追求精致化和装饰性的最初要求。

世德堂本《还带记》

还带记明万历间南京世德堂刻本台湾图书馆藏

与富春堂相较,世德堂版画后来居上的态势十分明显,可从以下三方面观察:其一,画中人物造型相对准确,衣纹较流畅细致,各角色之间神态动作似有相互呼应顾盼之意,人物悲欢亦有表现;其二,环境景物能与人物相合,且少杂乱随意之处;其三,细节表现已有所留意,人物帽冠等,非简单以墨版出之,而有较为复杂的刻画。本卷所选《还带记》“宗一生非”“生擒元济”等幅都堪称生动,富春堂版画,鲜有达此水准者。但从“夫人荣归”中人物比例的严重失调观,世德堂所延绘工仍是未能真正谙熟画理的俗手。值得注意的是,此本卷首题“新刊重订出相附释标注裴度香山还带记星源游氏兴贤堂重订绣谷唐氏世德堂校梓”,卷前内封却作“镌重校出像点板还带记继志斋原板”,当是世德堂歇业后,继志斋购入其版片重印时所加。

世德堂本《玉簪记》

玉簪记明万历间南京世德堂刻本〔日〕京都大学藏

此卷《玉簪记》为日人狩野直喜旧藏,现归京都大学文学部,残存目录至第十五折,与世德堂《红拂记》残本合函,卷前扉页有狩野氏题识。从万历十五年(公元1587年)前后开始,越来越多的知名文人积极加入传奇创作中来,新风蔚然而成,汤显祖、沈璟的时代就要来临。世德堂刻曲本,便处于这样一个承前启后的时期。世德堂主人,虽和唐富春一样,来自江西金溪,但其所刻弋阳腔曲本已大为削减,转向选刊了不少文人传奇,如早期作品《香囊记》以及名剧《玉合记》《红拂记》等,高濂《玉簪记》亦其一。前选富春堂诸本,多有表现屏风者,以白屏为主,间绘简单图形,不成画面;本卷所绘屏风,可见描摹文人山水之意识,虽未臻完美,已非“富本”得望其项背。玩此细节,当察其时南京坊间风气之悄然渐变。

玩虎轩本《西厢记》

西厢记明万历间徽州玩虎轩刻本安徽博物院藏

玩虎轩本《北西厢记》,国家图书馆所藏为附录,插图不在其内,全帙仅见于安徽博物院,从未正式影印公开。庚辰以来,苦求多年,终于辛丑新正前数日得观全豹,并蒙馆方允可刊布,以飨同好。浙江博物馆陆易女史居间协调,玉成此事,窃谓其于“西厢”之功至伟,虽“红娘”未可及也。一笑。

万历二十五年(公元1597年),玩虎轩据吴怀让本重刊焦竑《养正图解》,其版画刻手由“吴本”的黄奇易为黄鏻,黄奇疑即为《虬川黄氏宗谱》所载第二十五世之“黄锜”,黄鏻亦属第二十五世,曾参刻《程氏墨苑》等书,并与第二十六世的黄应岳一同刊刻了玩虎轩《北西厢记》插图。“玩本”《养正图解》版画显袭自“吴本”,却有多处加工改易。台湾学者林丽江认为,“玩本”的绘图者很可能已不是“吴本”原作者丁云鹏,而换成了后来在戏曲版画创作中享有盛名的汪耕。笔者十分赞同这个推测。

林氏观察到“吴本”中线条较方折,而“玩本”的笔法更强调圆转的弧线,将其归结为丁、汪两位画家风格相异所致。对此,笔者的分析略有不同。在笔者看来,两本版画线条上的许多分别,实是由版刻工具和相关技术的优劣决定的。关于此点,长期钻研古版画技法的王超先生认为,这一时期“细作版画”的登场,技术方面的决定因素在于带有“月牙口”的“内曲刃刀”取代了唐代以来的“直刃斜刀”,成为高层次刻工的主要生产工具。由此,以刀代笔表现圆转线条,进而模拟书画笔意方始可能。万历初年南京的富春堂、世德堂版画,刻线所用还是“直刃斜刀”,刀法平直生硬,少有细节表现,衣纹处理尤显力不从心;到了十六世纪九十年代后期的南京继志斋插图,已能游刃有余地刻画流畅、准确的线条,并做大量装饰性细节描绘,“内曲刃刀”的登场应是关键。此种变化,很可能就发生在两个《养正图解》版本先后推出的时机。至于丁云鹏的画风,有传世画迹可供鉴赏,很多作品在人物衣袖、裙裾处,皆以林氏所称有韵律的弧圈出之,并无方折之感。紧接着,玩虎轩便又推出了《北西厢记》和《琵琶记》,两书版画风格与《养正图解》的承继关系很明显,不仅是人物造型近似,许多景物及细部处理也颇相类,一般认为同出于汪耕团队。汪耕这位开戏曲版画一时风气的名匠,其最初效法者,应当正是丁云鹏在《养正图解》中所树立的范本,又融入唐寅、仇英的人物画风,当然也不免带上个人的一些变化和特点。吴本《养正图解》—玩本《养正图解》—玩虎轩曲本,是一条清晰的风格发展路线。掌握“细作版画”技艺的黄氏刻工,从这时起,获得了大展身手的广阔舞台。

玩虎轩本《琵琶记》

琵琶记明万历二十五(公元1597年)年徽州玩虎轩刻本中国国家图书馆藏

国家图书馆藏玩虎轩本《琵琶记》,卷前序文末署“丁酉蜡日玩虎轩主人叙并书”,钤印二:“汪光华印”“玩虎轩”。是为著名徽州书坊玩虎轩在万历二十五年(公元1597年)的出品,紧承《养正图解》之后,与前论《北西厢记》一样,亦是戏曲版画转向细作之初的重要“标准器”,精工似更胜《西厢》一筹。笔者尝见浙江图书馆所藏《琵琶记》,当系万历间覆玩虎轩本,时代应与原刊相去不远,笔意、刀法却都大为逊色,神采则十停中去了七八停。后得以两卷高清图片细细比勘,方知绘刻之事,名工俗手间,失之毫厘,谬者尚未止千里耳。

玩虎轩本《红拂记》

红拂记明万历间徽州玩虎轩刻本中国国家图书馆藏

此亦玩虎轩本,卷首题“新镌红拂记”,版画为单面方式,构图略紧凑,细致精美却不下于同坊《西厢记》《琵琶记》。所惜者,仅见国家图书馆藏一“卷下”,既为孤本,又是残篇。万历二十九年(公元1601年)南京继志斋《重校红拂记》插图虽为双面连式,却有几幅显系据玩虎轩本扩展重绘而成。凌初《北红拂杂剧》卷前“小引”提到“剞劂图像,有大冠修髯而随队拜跪者”,当指玩虎轩本第三十四出“华夷一堂”的插图。可见此卷,成书当在十六世纪九十年代中后期,影响则至明末犹存。

观化轩本《玉簪记》

玉簪记明万历二十六年(公元1598年)徽州观化轩刻本上海图书馆藏

观化轩《新镌女贞观重会玉簪记》为上海图书馆藏孤本,两卷合为一册,卷前有序,首页已残,文末署“时大明万历戊戌孟冬下元之吉暮仙散人书于水月庵房”,后有“黄近阳镌”,全书末二页为钞补,卷首题“新镌女贞观重会玉簪记歙北谢子虚校正观化轩重梓”,可知亦为徽州书坊出品。

观化轩本《玉簪记》有插图十三幅,双面连式,绘刻风格颇类玩虎轩本《琵琶记》《西厢记》,时代也应相近。细审则造型较玩虎轩二卷稍纤细而已,当亦列为万历中期“细作版画”发端期的顶尖佳品。此卷刻工题署黄近阳(鍨),玩虎轩本《西厢记》则留有刻工黄鏻、黄应岳题名,鍨、鏻同为虬村黄氏第二十五代,是较早参与版画刊刻的名手,历史上刻书更多的第二十六世“应字辈”、第二十七世“一字辈”都是他们的后代族人。以版刻刀法论,观化轩本《玉簪记》并不在玩虎轩二卷之下,若以线条的挺括干净为标准,似尚有险胜处,宛转柔韧,则略逊一线。三种版画时代相近、地域相同,容或出自同一个“团队”之手,观化轩刊刻《玉簪记》,时在万历二十六年(公元1598年),较玩虎轩推出《琵琶记》仅晚一年,在刻书和版画创作方面受后者启发的可能性是很大的。观化轩本当为现存《玉簪记》诸本之祖,还雅斋、继志斋等坊刊本,版画皆翻自此卷。

继志斋本《西厢记》

西厢记明万历二十六年(公元1598年)南京继志斋刻本〔日〕内阁文库藏

继志斋本《北西厢记》应是和同坊《琵琶记》合刊的。中国国家图书馆藏有继志斋本《重校琵琶记》,卷首有“刻重校琵琶记序”,末署“嘉靖戊午玉峰河间长君撰万历戊戌大来甫重录”,钤印二:“大来”“陈邦泰印”。戊戌,系万历二十六年(公元1598年),这是继志斋曲本留有的最早刊刻年份。同样在国家图书馆,我们可以见到玩虎轩刊于万历二十五年(公元1597年)的《琵琶记》,详情已见前述。两书的插图,皆作双面连式,玩虎轩本共三十八幅,接近于每出一图,继志斋本则只有二十二幅。两本插图相互对照,图像基本一致。

继志斋本《琵琶记》,日本内阁文库也有一部,与国图藏本没有什么不同。然而这部书在《琵琶记》四卷二册后,另有六卷二册《北西厢记》。这部《北西厢记》,卷前有“刻重校北西厢序”,末署“万历壬午夏龙洞山农撰谢山樵隐重书于戊戌之夏日”。“龙洞山农”即著名文人焦竑,他刻于万历壬午(万历十年,公元1582年)的《西厢记》本子很有名,现已不传,戏曲史界普遍认为继志斋本是对“龙洞山农本”的延续。据笔者考证,“谢山樵隐”即继志斋主人陈邦泰。接下来,继志斋本又有题署“秣陵陈邦泰校录”的“凡例”和“戊戌孟夏秣陵陈大来校”的“目录”。其后便是一幅单面方式的莺莺像,题篆书“莺莺遗照”,左下角署“明伯虎唐寅写于田汪耕摹”,图像袭自隆庆三年(公元1569年)顾氏众芳书斋本《增编会真记》。文内夹双面连式图十六幅,全部袭自玩虎轩本《北西厢记》,除极少细节外,几乎全同。玩虎轩刻《琵琶记》《西厢记》,完成于万历二十五年(公元1597年)的深冬,转过年来,万历二十六年(公元1598年)的夏季,继志斋就已经翻刻其插图,并重新包装上市了,效率之高,令人叹服。如考虑到玩虎轩曾刊刻焦竑的《养正图解》,继志斋《北西厢记》亦与焦氏的“龙洞山农本”渊源颇深,那么这位南京著名文人在版画新风流布背后发挥的作用,似不应小觑。

继志斋本《古八义记》

古八义记明万历三十五年(公元1607年)南京继志斋刻本〔德〕柏林国家图书馆藏

继志斋本《重校古八义记》远藏德国柏林国家图书馆,久不为人所知。其版画似乎回避了徽坊的精细谨严,却又并非草率稚拙,而是希图创造出一种近乎飘逸洒脱的风格。类似作风在继志斋本中并不多见,较相似者只有万历三十二年(公元1604年)所刊《北宫词纪》插图。《重校古八义记》有继志斋主人陈邦泰万历三十五年(公元1607年)手书序言,属于这家书坊较晚的出品。继志斋晚期版画风格并不统一,万历三十六年(公元1608年)的《锦笺记》《量江记》,万历四十年(公元1612年)的《义侠记》等,插图全改作单面方式,绘刻尚精美,有些作品却很可能是从后起的唐氏书坊文林阁抄袭而来,弄的还是双面改单面的老把戏,起码《义侠记》是证据确凿。继志斋版画,自始至终多是翻刻和模仿,从学徽州玩虎、观化诸坊起步,发展到最后,竟吃起本地后来者的窝边草,只有《北宫词纪》《古八义记》的风格,还存在自出机杼的可能,因此值得重视。

继志斋本《北宫词纪》

现存《北宫词纪》,最普通者,只在卷六目录插图一幅,《续修四库全书》所影印者即如是。国图入藏的几个本子,都经过郑振铎先生之手,《西谛书目》中著录了五部,其中以书号编为15733者保存最全,有图六幅,卷一目录中所插四图,则为仅见。或云,全书六图原应分插于各卷,非是。卷一之四图,版心皆镌有“一卷目录”;卷五、卷六之二图则分镌“五卷目录”“六卷目录”,因知各图具在最初位置。卷一题名“赏”,所附四图确绘文士交游情形;卷五题“美丽”、卷六题“闺情”,图绘亦正为仕女。所存疑者,二、三、四各卷,分题“祝贺”“栖逸”“送别”,缘何皆不插一图?常见版本中,卷一目录中无图,其版心页码却未见缺失,据此推断,这部书也同汪廷讷的《坐隐先生全集》一样,有计划地印制了不同层次的版本,插图亦分多寡,或赠或售,对象各异。郑先生最后配齐的本子,未必各卷都来自刻书者的“高端本”,这样看来,二、三、四卷曾经配图的可能性也是存在的,但愿霄壤间尚能觅见其踪。

北宫词纪明万历三十二年(公元1604年)南京继志斋刻本中国国家图书馆藏

《北宫词纪》的版画,笔者初见,是在哈佛燕京图书馆,当时并不感到十分精美,几年中多次赏玩,愈看愈觉“挂味儿”。这六帧作品,风格上与万历中期继志斋曲本翻刻或学习徽州诸坊者,颇不相类。此种不同,主要体现在“绘”而非“刻”,看得出此本画手追求的是与汪耕一路迥然有别的意笔风味。不仅是人物造型,配景等虽与汪耕流派一样多选园林景物,表现却大异其趣,绝不强调繁复缭乱的装饰效果。这当然也会使刻工转变手法,对于假山石,此卷并没有像稍晚的环翠堂《狮吼记》和起凤馆《西厢记》那样表现密密匝匝的细点肌理,而是尽力模仿文人绘画的皴擦效果。《北宫词纪》刊于万历三十二年(公元1604年),此前以玩虎轩、观化轩曲本版画为代表的汪耕一派已流行数载,并经由继志斋的翻刻、效仿流布至南京,此后环翠堂、起凤馆之制则在对装饰效果和版刻繁难的追求上变本加厉,达至巅峰,再往后代之而兴的又将是山水园林小景式的插图。此卷所尝试的风格似乎后继乏人,继志斋中唯《重校古八义记》一种韵味差似,水准则多有不及矣。