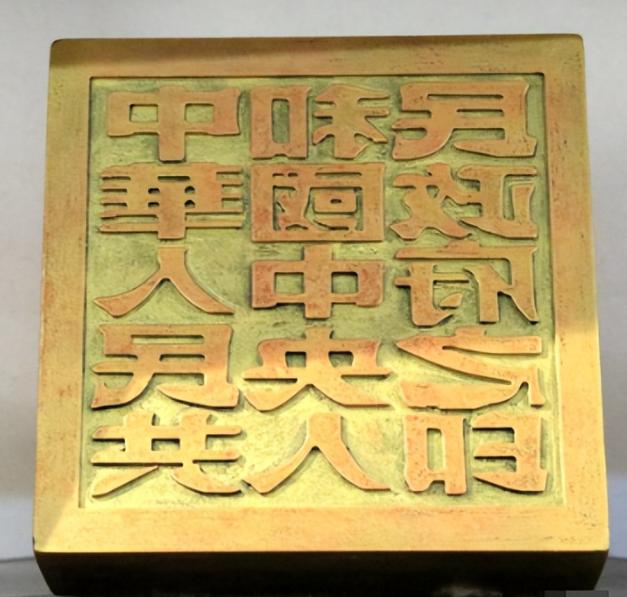

1949年,周总理决定让张樾丞篆刻开国大印。可没想到,事成之后,张樾丞还留了手绝活,给国印做了一个“留边”,保证制作过程中的所有工匠都拿不到印样。 (来源:邢台日报《制作开国大印,提议修葺天安门,他们为新中国成立做哪些准备》) 作为一名刻字印章的能手,张樾丞独具匠心,遒劲有力,刀法神韵俱佳,因此声名远播,被世人尊称为"天下第一刀"、"铁笔圣手"。 同古堂生意兴隆,前来求印的人不断,就连清朝末代皇帝溥仪也曾找他镌刻过八方印。 虽然身居巨富之家,张樾丞却谦逊质朴,从不摆谑子虚,待人真诚有礼。他勤俭持家,吃穿朴素,但又乐善好施,常年积蓄所得赡济穷人。 店里的伙计徒弟无分等级,与他同席而食,受到他亲如家人的照拂。正是这种为人处世之道,才赢得了张老的良好声誉和社会口碑。 1949年新中国政府将开国大印的制作重任交予了张樾丞。 他无比振奋,倍感使命光荣,为了挑选最合适的字体,张樾丞反复钻研、细心揣摩,先后绘就了隶书、宋体、汉篆、秦篆四种不同风格的印样稿件。 经过中央领导人反复推敲研究,毛主席最终选定了宋体字的稿件。 当得知这一决定时,张樾丞激动万分,连声称赞。 原来历代国印大多采用古朴庄重的篆书字体,而毛泽东主席则另辟蹊径,选用通俗易读的宋体,目的正是为了便于普通百姓识读辨认。 张樾丞由衷赞叹共产党真正体现了"为人民服务"的宗旨。 获准正式动工后,张樾丞全力以赴,他们首先从材料入手,选取了久负盛名的黄铜打造。 黄铜质地结实耐用,不仅仅寓意着新政权的坚实根基,更隐喻着人民政府的威仪权威,随后经过一道道烧制、浇铸、打磨等精细流程,印版渐趋完美。 在刻印环节张樾丞颇费心机,采取了一种古老的"留边"手法。 他在印文四角刻出突出的小圆柱,使得未经"开封"的印稿永远无法印出完整版面。 除此之外,为防止底样外泄导致伪造,张樾丞也没留下任何雕刻稿件。工作告一段落后,政府有关部门想给予张老丰厚酬劳,却被他婉言谢绝,称"为国效力,分内之事"。 解放后张樾丞还先后为周恩来、朱德等领导人刻制了篆字印,并主持了北京市人民政府大印的制作。 1961年1月15日,年近八旬的张樾丞在北京与世长辞。 他一生淡泊名利、孜孜矻矻钻研艺术,用一把"铁笔"谱写了平凡世人梦寐以求的精彩人生。

评论列表