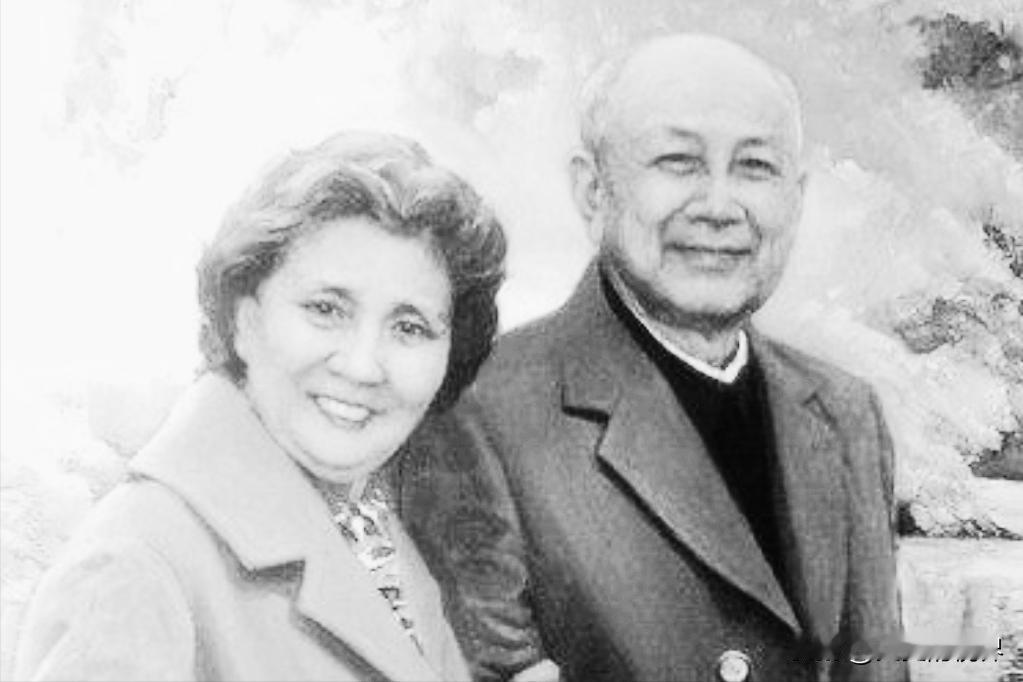

1947年,35岁的钱学森回国探亲,家里人开始催婚,妹妹钱学英也跟着起哄,钱学森看着她,说:“那你嫁给我得了!” 钱蒋两家通好,亲如兄弟。钱家,尤其以钱学森为代表,后来在科学界取得了巨大的成就,成为中国近代科学史上的重要人物。而蒋家则有着五位女儿,被家人亲切地称为“五朵金花”。 在钱学森十多岁时,钱家向蒋家提出了一个看似不可思议的请求:由于钱家只有一个儿子,感觉家庭气氛相对冷清,希望蒋家能将一位女儿“分”给他们,以增添家中的热闹气氛。 蒋家对此毫不犹豫地答应了,并允许钱家自由选择。 最终,钱家选择了蒋家的第三女儿蒋英,而这个决定并非出于玩笑,双方都非常认真,甚至举行了正式的仪式,蒋英的名字也被改为钱学英,正式成为了钱家的一员。 鉴于蒋英年幼,蒋家还特意安排了一位保姆随她一同入住钱家,确保她的生活得到妥善照顾。 当年,钱学森十四岁,而“钱学英”只有五岁。 尽管他们并非血缘关系的兄妹,但他们之间的情谊深厚,仿佛真正的兄妹一样。他们一同成长,分享生活中的点点滴滴。 随着时间的推移,蒋百里及其夫人渐渐感受到了家中似乎缺少了一份温暖,仿佛失去了一名孩子、一块宝贵的心肉,这让他们心中难以平静。 因此,蒋家决定向钱家提出希望将蒋英带回家。 对此,钱家表态说:“孩子可以归你们,但有一个前提,即你们的小女儿现在是我们的干女儿,未来她将成为我们钱家的儿媳。” 这番话其实更多是一种口头之约,考虑到蒋英还年幼,关于未来的事情还可以留待日后再作决定,于是,蒋英便再次回到了父母的身边。 1935年,当24岁的钱学森即将踏上前往美国的旅程时,蒋百里特意带着女儿蒋英前去送行。 蒋英那时只有15岁,正是花季少女的年纪。相较于钱学森记忆中的那个小妹妹,蒋英已然长成了亭亭玉立的大家闺秀。 她的一言一行,无不透露出淑女的风范和教养,令人印象深刻。 这次偶然的重逢,让两人有了更多的交流机会。尽管年龄和经历有着明显的差异,钱学森和蒋英之间却能找到共同的话题,尤其是在音乐上。 钱学森自小就对音乐有着浓厚的兴趣,而蒋英也对音乐抱有独特的见解和爱好。 两人在短暂的相聚时间里,便谈论起了各自喜爱的音乐家、乐曲,以及音乐对他们生活的影响。这段简短而又愉快的交流,不仅加深了两人之间的友谊,也成为了钱学森留学前的一段美好回忆。 钱学森离开故土前往美国深造,不久后,蒋英也启程留学,选择了德国作为她的学习之地,专攻音乐领域。 在留学的日子里,钱学森与蒋英之间没有任何直接的往来,保持联系的仅是双方的家长。 1946年蒋英踏上了回国的旅途,经历了一个多月的海上航行后,她终于回到了上海。 在随后的1947年初夏,上海市政府交响乐团主办了一场独唱音乐会,27岁的蒋英在兰心大戏院的舞台上绽放了她的才华,一时间,她成为了上海媒体关注的焦点,被誉为歌坛新秀。 与此同时,在美国完成了深造的钱学森,决定回到中国探亲。 那时的钱学森,已经35岁,正值成熟稳重之年,在家人的眼中,尽管他在学术和事业上取得了巨大成功,但生活中还缺少了一件重要的事情——婚姻。 在那个时代,35岁未婚在社会上已经被认为是相当晚了。 一天,再次谈及钱学森的婚姻大事时,气氛既温馨又略带几分紧张。 蒋英也跟着起哄,催促钱学森尽快择偶。面对家人的催促和蒋英的起哄,钱学森看着蒋英半开玩笑地说:“那你嫁给我得了!” 事情便顺理成章地达成了。这场婚礼在上海的沙逊大厦(今日和平饭店)举行,地点的选择本身就充满了象征意义。 婚礼由钱学森的父亲钱均夫主持,宣读的《结婚词》不仅是对两人婚姻的祝福,也是对他们未来共同生活的期许。 1947年9月17日的这场婚礼,不仅是两个人情感的结合,也是两个家族的联合。 在沙逊大厦举行的婚礼,成为了上海乃至更广泛圈子中的一段佳话,见证了爱情的力量,以及钱学森和蒋英对彼此承诺的坚定。 1947年对钱学森而言,是一个意义非凡的年份。 这一年,他不仅在职业生涯上取得了显著的成就,晋升为麻省理工学院的正教授,享有终身教授的荣誉,同时在个人生活上也迎来了重大的变化,与27岁的蒋英步入了婚姻的殿堂。