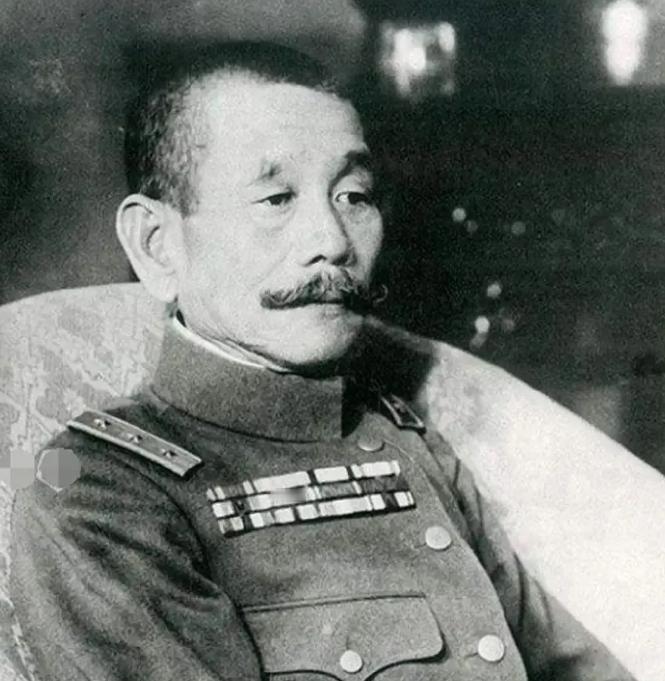

南京大屠杀以后,罪魁祸首松井石根偷偷从南京带走10坛血土。他将这些沾满中国人鲜血的泥土放入日本新造的观音像中,摆放的方向恰好冲着南京,用心极为恶毒。 1937年冬,南京城沦陷,松井石根作为日本侵华军队的高级将领,下达了对南京的残忍命令。城内血流成河,人心惶惶。不仅男女老少遭到无差别的杀戮,连城市本身也被火焰吞噬,一片狼藉。 随着南京的悲剧慢慢被外界所知,国际上对日本的谴责声音日渐高涨。面对这样的压力,日本不得不召回了松井石根及其部下,企图平息风波。然而,松井石根并未有任何悔改之意,在离开前,他携带着那些沾满血迹的土壤,默默计划着更为恶毒的举措。 返回日本后,松井石根利用这些血泥,为新建的观音像注入了极其阴暗的象征意义。他声称,这是为了纪念日军在中国的"胜利",并通过这种方式,将对中国的侵略和控制永久地镌刻在日本的记忆之中。观音像的朝向和设置,都是他深思熟虑的结果,目的是为了实现他扭曲的愿景。 然而,松井石根的恶行并未能永久隐藏于世。1948年,他因为其在南京大屠杀中的罪行被远东国际军事法庭判处绞刑,终结了他罪恶的一生。尽管美军原计划将战犯的骨灰撒入太平洋,以防其墓地成为日本人的招魂场所,但日本政府不甘心于此,设法偷回了部分骨灰。 这些骨灰最终被安放在松井石根亲手打造的“兴亚观音院”里,这座观音像及其附近的“七士之碑”成为了军国主义的象征,供奉着包括松井石根在内的甲乙丙级战犯,悄然成为日本右翼分子的拜鬼场所。 到1970年代初,太平洋战争的黑暗历史和日本皇军犯下的暴行,特别是在南京大屠杀期间,在某种程度上被战后日本的快速经济增长和政治变化所掩盖。然而,这些战争罪行的遗产挥之不去,保存在纪念碑和纪念馆中,鲜明地提醒着日本的军国主义历史。其中包括有争议的观音像,它嵌入了来自南京的土壤,位于静冈县高野山寺的宁静场地。这座雕像与相邻的“七爱国者纪念碑”一起,不仅成为佛教慈悲的象征,而且成为民族主义自豪感和否认战时暴行的象征。 1971年,一个名为东亚反日武装阵线(EAAJAF)的激进左翼组织将注意力转向了这些古迹。他们认为观音像和“七爱国纪念碑”是对日本侵略受害者的侮辱,是日本军国主义不知悔改精神的体现。经过数月的策划和侦察,EAJAF决定采取严厉行动,抹去这些日本帝国主义过去的象征。 1971 年 12 月 12 日晚上,一小群 EAAJAF 特工悄悄地接近了高野山寺。他们随身携带自制炸药,决心摧毁观音像和“七爱国者纪念碑”。他们的行动是出于对抗和破坏战后时代培养的日本受害者和无辜叙事的愿望。他们认为,通过拆除这些纪念碑,他们可以迫使日本社会正视其军国主义历史,并承认其亚洲邻国遭受的苦难。 炸药被小心翼翼地安放在“七爱国者纪念碑”的底部和观音像周围。当特工撤退到安全距离时,他们引爆了炸药。一声雷鸣般的爆炸打破了夜晚的寂静,尘埃落定后,“七爱国纪念碑”化为废墟。然而,令特工们沮丧的是,观音雕像以及附近的战犯墓碑基本上毫发无损。这些炸药可能是由于制造错误或威力不足,未能达到预期的效果。 尽管他们的任务部分失败了,但EAJAFAF的大胆行动在日本社会引起了震动。对高野山寺古迹的袭击被媒体广泛报道,引发了对日本战时历史及其纪念和纪念方式的激烈辩论和反思。虽然一些人谴责EAAJAF使用暴力,但其他人则认为这次袭击是抵抗历史否认主义和美化战犯的象征性行为。 袭击发生后,民族主义纪念碑和神社周围的安全措施大大加强。与此同时,受损的“七爱国者纪念碑”最终得以修复,但这一事件不可逆转地改变了围绕日本战争记忆的话语。EAAJAF的大胆,尽管他们的行动成功参差不齐,但激励了其他活动家和历史学家继续与历史修正主义作斗争,并倡导对日本的战时历史采取更真实和和解的方法。 “兴亚观音像”的故事,是一个警示,提醒后世不可忘记历史,不可美化侵略战争和战犯。尽管时间流逝,但南京大屠杀的伤痛不会被遗忘,那些为了正义而行动的人们,他们的勇气和坚持,将永远被铭记。