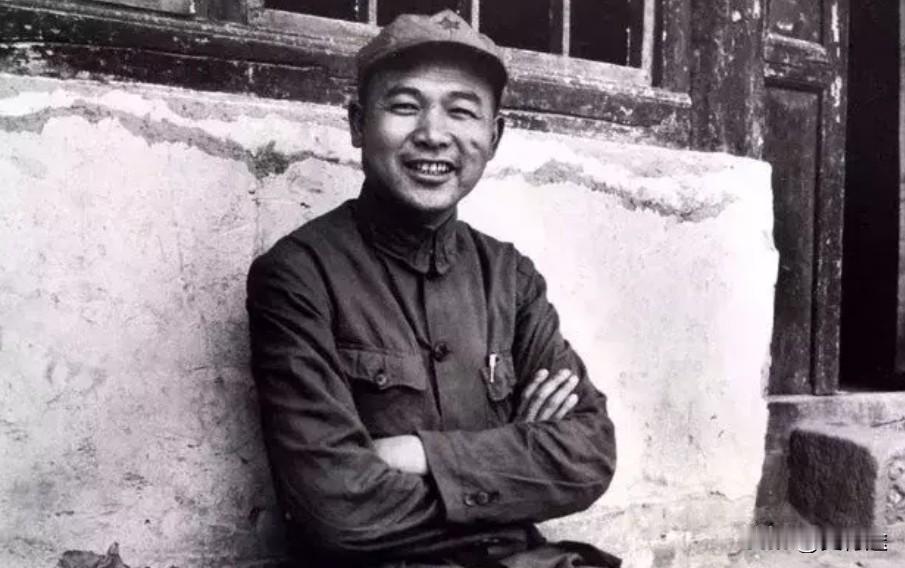

开国大将徐海东,生病卧床三十年,却被评为开国大将,并且位列第二,很多人表示不服,不服的原因是徐海东从1940年就没上过战场,他们认为评大将战功不够大,后来这件事反应到毛主席那,毛主席说徐海东评大将实至名归,而且排名还要靠前。 在1955年,中国开始实施了军衔制度,开启了人民解放军历史上的一个新篇章。 这一重要的决策,是对中国军队过往辉煌成就的认可和对将领们无私奉献的高度赞誉。 从北伐战争到土地革命战争,再到抗日战争、解放战争,以及抗美援朝战争,中国的许多高级将领都参与了这一连串为中国人民解放事业斗争的艰苦战役。 他们的军事生涯贯穿了几十年的时间,南征北战,展现出了非凡的勇气和决心。 这些将领们的杰出贡献,为国家的解放和发展打下了坚实的基础。因此,为了表彰这些为国家和人民作出了特殊贡献的英雄们,中国政府决定授予他们应有的荣誉。 实施军衔制度的时机选在了解放战争结束后不久,原本计划在1950年代初就开始实行,但由于抗美援朝战争等外部因素的影响,这一计划被推迟。 军衔的授予不仅是对革命战争中有功之臣的表彰,更是对过去斗争历程的一次总结性表扬。在制定军衔方案时,中国政府设定了非常高的标准,除了常规的将军级别,还特别设立了大元帅、元帅、大将等高级军衔,以反映出授衔的重要性和对接受者的尊重。 根据中共中央的规定和当时的干部任免权限,授予元帅和大将军衔的决策过程是经过严格审议的。具体而言,候选人名单由中共中央书记处提出提名,随后提交给政治局进行审议和最终确定。 在这一过程中,徐海东将军的情况特别引人关注。 徐海东是一位资深的军事领导人,但由于健康原因,他在革命战争的后期几乎没有参加实际的军事工作。 尽管如此,他在1954年被增补为中央人民政府人民革命军事委员会的委员,并在同年中革军委撤销后,被选为第一届中华人民共和国国防委员会的委员,委员职位并不直接对应实际的军职。 徐海东自己对于评定军衔的问题持开放态度,他认为鉴于自己在解放战争中基本上处于养病状态,并没有直接参与战斗,因此不评定军衔也是可以接受的。 毛泽东主席对徐海东的评价却高度肯定,特别指示不仅要授予徐海东大将军衔,而且在大将中要排名第二位。 自1940年在皖东战场上重病倒地以来,徐海东的生活几乎都在担架和病床上度过,这让他感到自己未能继续为党和人民做出更多贡献,对于即将授予的大将军衔感到受之有愧。 正值这一关键时刻,周恩来总理亲自来到大连,拜访了正在养病的徐海东。 周总理的到访,不仅是对徐海东个人的关心和慰问,也是对他长年为中国革命作出牺牲和贡献的肯定。面对周总理,徐海东表达了自己的不安和谦虚之情:“总理,我长期养病,为党工作太少,大将军衔,受之有愧啊!” 周总理紧紧握住徐海东的手,以一种充满同情和理解的态度对他说:“海东同志,你之所以身体不适,是因为长期投身于革命斗争,为党的事业做出了巨大的贡献。在我看来,授予你大将军衔是恰如其分的,既不过高也不过低。” 徐海东一个窑工出身的普通人,他的一生充满了传奇色彩,其中最引人注目的莫过于他在长征途中的一次生死战斗。 徐海东的身上留下了无数战斗的痕迹,九次负伤,身上有着17处战伤,每一道伤疤都是他勇敢的证明。其中最严重的一次伤害发生在庾家河的战斗中,一颗子弹穿过他的左眼下方,从颈后穿出。 严重的伤势使他陷入了生命危险,喉咙被瘀血堵塞,呼吸十分困难。 在这个危急时刻,一位名叫周少兰的护士成了徐海东生命中的守护天使。 周少兰不顾个人安危,伏下身子,用嘴一口一口吸出徐海东喉咙中的瘀血,她昼夜不离地照顾徐海东,全心全意地为他的康复奋斗。 经过四天四夜的昏迷之后,徐海东奇迹般地生还,并在苏醒的第五天就被四人抬着指挥作战,展现出了惊人的毅力和战斗精神,他的指挥下的部队屡战屡胜,展现了不屈不挠的革命精神。 周少兰和徐海东的故事并没有就此结束。这位勇敢的护士后来成为了徐海东的妻子,并改名为周东屏,这个名字寓意深长,意为“徐海东之屏障”,象征着她是徐海东生命中的守护者。周东屏和徐海东的故事成为了军中一段佳话,讲述了爱情、勇气和牺牲的深刻含义。 最终,徐海东被授予的不仅是中国人民解放军大将军衔,还包括一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章等高级荣誉,这些都是对他在中国革命中所作出巨大牺牲和贡献的公认。在中国人民解放军十大将排行榜上,徐海东荣居第二,仅次于战神粟裕。