1905年,在美国洛杉矶唐人街,一位华裔女婴在一家简陋的洗衣店降生。她的到来并没有让疲于生计的父母感到开心,不过几十年后,她却以顽强之姿成为了好莱坞第一位华裔女星,为接下来的李小龙、刘玉玲、成龙闯荡好莱坞开创了一条康庄大道。

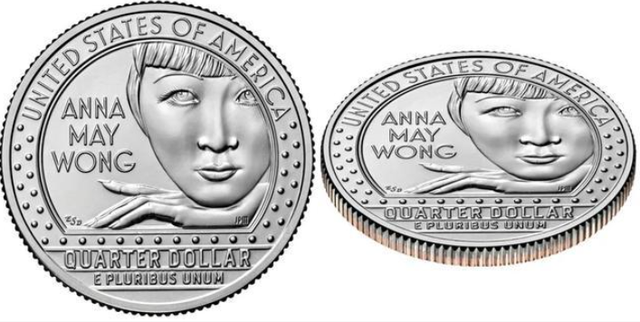

黄柳霜,一个以打破偏见为信念,竭尽全力去争取更多演绎空间的华人演员,被美国铸币局印在了货币上,却过着备受争议、家人吸血、情感坎坷的一生。

如果要说李小龙让世界看到了中国功夫,那么黄柳霜则让世界看到了华人女性的优雅、勇敢、坚毅。

身为第一个闯进好莱坞的华人影星,她的一生都充满争议。一方面,她为了实现梦想放低姿态,委曲求全;另一方面,为了维护中国在好莱坞的形象,撬起了偏见的大山。

割裂的灵魂让她的心灵饱受摧残,最后酗酒成性,染上重病不治而亡。

很久以前,黄柳霜的祖父便带着一家老小从广东移居美国。人生地不熟,再加上语言的障碍,想要养活一家人更不容易,等到祖父去世之后,洗衣店成为了全家的经济来源。

两个大人,8个孩子,可想而知当时的生活有多艰苦,再加上当时唐人街人口复杂,严重的文化差距,各种灰色产业充斥其中,环境导致她比同龄人更加早熟。

那个时候,电影成为了她的精神寄托,看得多了,便心生出想演的念头来。于是,成为一位明星,成为了那个小小华裔女孩遥不可及的梦想。

她时而对着镜子嚷嚷自语,时而比划着双手,不厌其烦地模仿着电影场景。

直到某天被母亲撞见,这个“见不得光”的梦想才被放在大庭广众之下,遭到了全家人的围堵。

在母亲看来,摄影机会把人的灵魂掳去,坚决不可。

但黄柳霜做梦都在想自己是女主角,成为了闪闪发光的女明星。

当一个剧组来到唐人街,寻找一个东方面孔的时候,黄柳霜的电影梦终于起航了。

14岁那年,她用不属于这个年纪该有的成熟,在电影《红灯笼》中演绎出24岁女性的深沉与痴情。

随后,她在电影《人生》争取到了一个角色,这使得她被更多的导演相中,让她拥有更多的机会。

尤其是在电影《海逝》中,她扮演的“莲花”一角,凭借着齐刘海、柳叶眉、瓷娃娃造型一炮而红,在当时形成了一种新的时尚风向。

不过越深入这个行业,黄柳霜也发现眼前存在的一座大山——偏见。

那个时候,美国社会的歧视严重,尤其是在以白人面孔为主流的价值体系中,她的出现并不讨喜,反倒更像是歧视具象化。

比如,不论什么电影,她都无法成为主演角色,人设要么是弱者,等待着主角的拯救,要么就是边缘人物,如妓女、小偷、情人,以突出主角的正能量。

一开始为了演戏,她忍了。于是一个又一个不体面的角色诞生,如奴隶、妓女,永远拿着比别人少十倍的片酬,遭受着观众的奚落和谩骂。

后来意识觉醒,她不愿妥协,毅然离开美国,赴欧洲发展,通过几年的奋力打拼,才终于闯出了名堂。

盛名在外,好莱坞向她递出橄榄枝,回去之后,她通过电影《龙女》、《上海快车》、《大饭店》终于站稳了位置。

可惜偏见始终存在,因情感产生的争议也没有停止过。

在当时那个封建的年代,她跟马琳·戴德丽的绯闻犹如一颗炸弹,激起了世俗的围剿。

马琳·戴德丽是一位德国演员,她不掩饰是一位双性恋。

她们亲密的照片满天飞,丝毫不顾及世俗的目光。与此同时,她的影响力还在不断提升。

先是被纽约模特组织评为“全球衣着最佳女子”,死后名字被印在好莱坞星光大道上。

卡通形象被放在谷歌首页。

DIOR一系列作品和大秀,均以她为灵感。

美国铸币局将她印在货币上……

看到这里,好像黄柳霜的一生虽有争议,但也值得。

实际上,从1936年拍摄《大地》开始,她就意识到自己这张东方面孔,不论演技多好,多努力,始终无法成为女主角,因为那个时代,那个社会,对于东方的偏见和歧视从未停止过。

明明讲述的是中国人的故事,主角也来自中国,可偏偏放弃她,选择了德国女演员。

在异国他乡找不到归属感,她断然决定回到中国寻根。

只是回国后的她,同样不受同胞待见。她一路辗转来到杭州、上海、北京、南京、香港,以微笑示人,旁人对她只有排挤和愤慨,说她在好莱坞的角色是在抹黑国人形象。

对此她有口难言。

直到认识了一批中国表演艺术家,梅兰芳、胡蝶,灵魂得到了共鸣,她的祖国认同感涌现了出来。

此后,她不再接受那些被丑化的角色,摆明自己的态度争取到更多正能量的角色。

时值抗日战争时期,她将所有片酬全部捐给“援华联合会”,用实际行动投入到抗日队伍中。

尽管她的这些付出并未得到美国和中国的认同,甚至还遭受到了排挤,依旧不可否认的是,她为华人明星在好莱坞争取到的地位,为接下来如李小龙、成龙、刘玉玲闯荡好莱坞扫清了障碍。

同时,她在成为明星之后,竭尽所能托举7个兄弟姐妹接受精英教育,帮助家人过上更好的生活。

可惜,世人不理解,家人也不理解,恋人也离他而去。

最终于1961年2月3日,永远离开了这个她深深热爱,为之奋斗过的地方。

伊人已逝,风华不再,曾经的辉煌和争议如同泡影,全部消失不见,但她抗争过的精神,值得我们深思。在不公的环境下,努力打破偏见,才是我们应该做的。