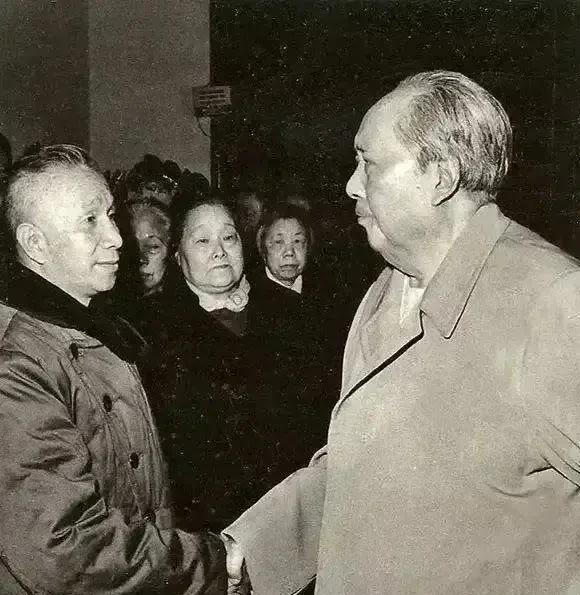

1947年10月,粟裕拒绝毛主席渡江南进的建议,主席很生气要撤他职,没想到等粟裕解释后,不但没被撤职,反而还升职了。 这一决定,在历史的长河中留下了深刻的印记,展示了粟裕不凡的军事洞察力和勇于直言的精神。当时,国共两军在中原地区的战局陷入了胶着状态。蒋介石调集重兵围剿刘邓大军,形势十分严峻。在这样的背景下,毛主席经过深思熟虑,提出了渡江南进的战略计划,希望通过这一举动,搅乱国民党军的部署,为中原战场解压。 然而,粟裕在收到毛主席和中央军委的指示后,经过周密考虑,认为当前并非渡江南进的最佳时机。他基于对战场形势的深刻理解和对江南地形的认识,认为即使华野部队南下,也难以达到预期效果,并可能会给部队带来更大的风险。 粟裕在给中央的回电中,直言不讳地表达了自己的观点。他提出,应暂缓渡江南进,集中优势兵力在中原打大的歼灭战,以改变中原战局。他还特意在电文结束处写道:“管见所及,斗胆直陈。是否有当,尚盼裁示。” 毛主席对粟裕的直率和胆识给予了高度评价。在粟裕、陈毅赶往西柏坡与毛主席面商时,尽管开头毛主席表现出强烈不满,但经过粟裕的详细解释后,毛主席和中央军委成员都被粟裕的分析和见解所说服。 在那个充满烽烟的年代,军事决策往往意味着千军万马的生死,关乎革命的成败。1947年10月,粟裕面临的正是这样一个重大的抉择时刻。当毛主席提出渡江南进的战略计划时,整个中共高层对如何打破中原战场的僵局充满了期待。然而,粟裕的不同意见,却如一记清晰的警钟,在战争的浓雾中为决策者们指出了一条不同的道路。 粟裕站在地图前,毫不畏惧地分析着战场形势。他的军事直觉告诉他,现阶段渡江南进的行动虽然大胆,但可能并非最佳选择。他考虑到江南地形与中原大相径庭,敌人不可能轻易改变自己的战略部署。他深知,一旦华野部队陷入江南的山水之地,不但难以充分发挥自身的机动性,还可能陷入敌人预设的陷阱之中。更何况,江南一带的地形限制、群众配合程度以及保密难度等因素,都将是华野部队需要面对的重重挑战。 经过激烈的讨论和反复权衡,毛主席和中央军委最终接受了粟裕的建议,决定暂缓渡江南进的计划。这一决策不仅展示了毛主席对粟裕个人能力的认可,也体现了党内高层对不同意见的尊重和接纳。粟裕的这次建议,虽然一时之间引起了不小的争议,但最终被证明是符合战争形势发展的。 粟裕的建议之所以得以被接受,不仅因为他的分析严谨、论据充分,更因为他背后有着对战场形势敏锐的观察和深刻的理解。作为一名优秀的军事指挥官,粟裕深知,在战争的关键时刻,每一个决策都可能关乎生死,影响战局。因此,他在提出建议时,始终坚持以战局的整体利益为重,勇于担当,不畏强权。 在后来的淮海战役中,粟裕的建议被证实是极具前瞻性的。淮海战役的胜利,不仅彻底改变了中原战场的局势,也为中国革命的最终胜利奠定了坚实的基础。而粟裕,也因为这一次的建议,获得了毛主席的进一步信任,被任命为华东野战军司令员兼政委,全权指挥华东野战军的作战。 粟裕的这一段历史,不仅展现了他作为一名军事家的非凡洞察力和勇气,更体现了他作为一名共产党员的坚定信念和对革命事业的忠诚。在重大历史关头,他敢于坚持自己的正确判断 ,勇于向最高领导提出不同的意见。这种精神,对于任何时代的中国革命和建设都具有深远的启示意义。 粟裕的故事,最终以他个人的升迁告终,但他所展现出来的军事才能和革命精神,却成为了中国人民解放军历史上不朽的篇章。他用自己的智慧和勇气,为中国革命的胜利作出了不可磨灭的贡献。 #MCN首发激励计划#