潮新闻客户端记者张瑾华

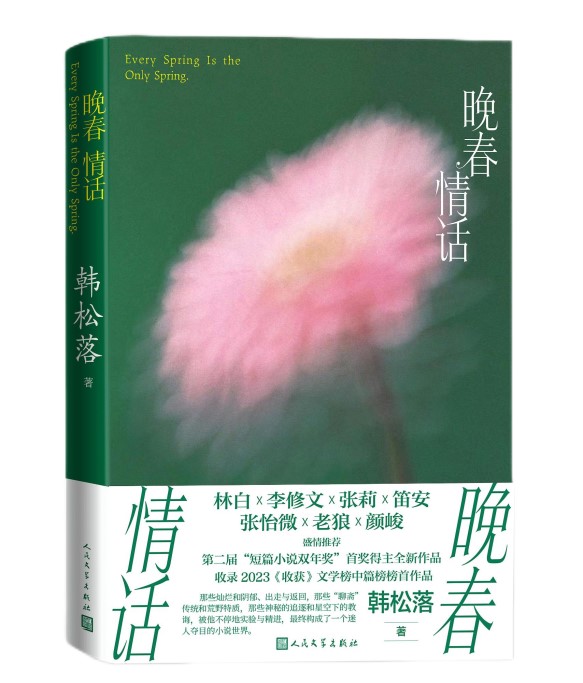

在写了二十多年专栏文章后,70后作家韩松落陆续出版了两部小说集《春山夜行》《晚春情话》。

收入《晚春情话》首篇的《鱼缸和霞光》是2023年《收获》文学榜中篇榜榜首,《我父亲的奇想之屋》是2021《收获》文学榜中篇榜第四名,还有上一本小说集《春山夜行》中的《天仙配》,也得了2023年第二届“短篇小说双年奖”首奖,自从韩松落进军虚构写作之后,这样的成绩,可以说相当不俗,令人刮目相看了。

韩松落,70年代生人。1995年开始创作,作品见于《人民文学》《收获》《花城》《天涯》《散文》《大家》《小说界》等。2004年开始在《时尚芭莎》《看电影》等百余家媒体开设专栏,获2012《智族GQ》“年度专栏作家”。著有《春山夜行》《为了报仇看电影》等,发行音乐专辑《靠记忆过冬的鸟:韩松落个人作品集》。出镜《跟着唐诗去旅行》《中国这么美》《文学的日常》等纪录片。担任平遥影展、澳门影展等多项电影奖评审。

“韩松落”是笔名,“松落”两字,出自蒲松龄《聊斋志异》自序:“松落落秋萤之火,魑魅争光;逐逐野马之尘,魍魉见笑。”对于韩松落而言,写作就像是灯下聊天,可以聚拢很多人。出生在新疆,生活在甘肃的他,以他独具西北大地特色的笔触,冷峻地观察、细腻的记录着属于自己的时代故事。

《春山夜行》、《晚春情话》,接连起一片绽放的花海,“春”,藏着他与文字、与读者的暗号。对西北人来说,春天是一年一次的神迹;对写作二十余年的他来说,关注属于自己的乐章,,意味着再次回到小说的世界。有评论家说,韩松落的小说,是属于中国当代文学的“西部片”。著名评论家、北京师范大学文学院教授张莉则谈到,韩松落的文字挟带着远方、旷野和凛冽的风,有奇幻气息,也有深切的现实感。

也许正因为他细腻地、不曾懈怠地感知着西北大地的四季变幻与周围的一切,刺探、思考、书写,才铸成了他的文字和作品。

在他所创造的小说世界里,女性人物或者说小人物占据了重要的位置,他们向碧野、春山、沙漠、外乡逃离,出走是宿命也是召唤,离散犹似相聚。在最新小说集里,有“出走的李志亮”,有“南下逐梦乐坛的少年”,有“身陷在桎梏迫切逃离的雷米杨”,还有“父亲失踪”之后,徘徊在回声、空间、游戏纠葛“谜团”中的儿女们……他们的旧时代与新世界,他们的出走与归来,还有莽莽时代原野上不朽的爱。

韩松落始终认为,“所有的创作者,当你决定成为一个创作者的时候,你就已经是一个女人了,你必须要跟“她们”站在一个战壕里,大家互相体谅、互相理解、互相认领”。

3月29日晚上7点,正值大屋顶樱花季,钱报读书会邀请作家韩松落相约杭州良渚文化中心大屋顶书馆,分享他的新书《晚春情话》创作的点点滴滴。在这花香鸟语的春光中,韩松落将与钱报读书会一起揭开“男性作者如何写女性”的秘密。

夜樱盛放的晚春,钱报读书会和你一起领略韩松落笔下的世界,他的“西部片”和晚春“情话”,从西北的星辰沙砾到江南的春暖花开,人生何处不相逢。

抢先读

《晚春情话》部分书摘|雷米杨的黄金时代

……

下午四点,严鹭国来找他,带着他往他家走。他家离学校不过十五分钟路,就在一条砖巷的尽头,进门看见一座两层白色小楼,楼前有个院子,一半花园,一半是红砖地,已经是秋末了,花园里满满的都是秋樱,红紫白粉地开着花,边上又是一大丛蜀葵,一样的红紫白粉,又散乱地种着几棵向日葵,向日葵已经结过籽了,花盘子还没有被割掉,黑乎乎地垂在那里。花丛后面,是几棵花楸树,枝叶金黄,果实米白,瀑布一样垂下来。还没下霜,这些花还能开些时候。花园边,立着一把帆布伞,一个女子在伞下的躺椅上侧躺着,看着一本书,一只手掌着书,另一只手垫在头后面,封面上的书名又大又黑,《犯罪心理学》。看到有人来了,那女子直起身子,脸被身体顶进阳光里,瞬间看不清眉眼,雷米杨只觉得那脸像是一团白色的雾气。从此,他关于那年秋天的记忆,都被这图景笼罩,秋樱、向日葵、花楸树,猛然被日光照到的脸,那种干燥、温暖、安静的感觉,一旦感受,就再也不能忘记。

严鹭国对雷米杨说,那是他姐姐。一边说着,一边进了屋,骤然从亮处走到屋子里,雷米杨过了片刻才适应,才看清楚屋子里的情形,屋子里的异域气氛就更浓,地板是深红色的,屋子当中摆着一块绚烂的波斯地毯,墙上也挂着两块类似配色的壁毯,猩红打底,深黑、夜蓝、土黄、墨绿各种颜色的线条交织,图案是些细密的花朵、葡萄。几个沙发的沙发布,颜色稍浅。屋子里唯一清爽点的是白色的抽纱窗帘。窗子是狭长的,窗台很低,离地不过一尺,窗框是白色的,一格一格的木窗框。

杨建仁和严鹭国在客厅陪着雷米杨聊天,不时看见两个四十多岁的男女在厨房进进出出,严鹭国就侧过头对雷米杨说:“这是我们家的师傅,两口子,一直跟着我们。”也不见油烟,一会儿就张罗出一桌饭来。餐厅也在一楼,面积不大,朝北,落地窗,白纱帘,十人圆桌,完全就是一间包厢的样子。吃饭的就是杨建仁、严鹭国和雷米杨三个人,不见那个女子,雷米杨也不好多问,吃到一半,门口一阵拖拖沓沓的脚步声,那个女子蹭着一双拖鞋进来了,手里拿着一本书,还是《犯罪心理学》,进了餐厅,朝着雷米杨似笑非笑地做个表情,算是打招呼,然后把那本书往桌子上一扣,先叹了一口气,似乎吃饭是最不情愿的事,然后把两只胳膊围在胸前的桌子上,塌着腰,开始扒拉饭菜。

雷米杨闪闪躲躲地看了她好几次,才把她逐渐看清了,脸狭长瘦削,眼睛里像是养着一窝玻璃弹球,一下散了,无神了,一下又灼灼地聚成一堆,晶光乱窜。身体也是瘦削的,整个人看起来轻飘飘的,仿佛肉体和灵魂的密度都比别人低。坐在椅子上,像是一根淡金色的羽毛款款搭在那里,什么地方有些绒羽扑簌簌地在颤抖。是拉斯·冯·提尔或者卡拉克斯电影里才会出现的那类女人,有一种非我族类的美。

没有白酒,没有文身文眉的非善类手下,没有轻功表演,加上白纱帘,开着花的君子兰,敦厚的弟弟,心不在焉的姐姐,出出进进上菜的两口子,这一家人就像正常的一家人,杨建仁也像个正常的父亲,时不时对雷米杨说:“我们没有管过建川,你把他多盯着些,有啥事就跟我说”,“我还有好多事情要问你,你要不嫌麻烦就经常来”,也时不时说道女儿两句:“你把那阴暗的书少看些。”那女子回敬:“我阴暗?书阴暗?还是你们阴暗?”雷米杨不知不觉地,也站在杨建仁这边,但语气委婉许多:“看这些书,是要准备考证书吗?”那女子似笑非笑地回答:“没有,就是喜欢,就是喜欢阴暗的事情。”

直到饭吃完,雷米杨也不知道她叫什么名字,只听见杨建仁和严鹭国“丽丽”“丽丽”地叫,又隐约记得严鹭国的学籍表上,他姐姐的名字里有个“音”字,不知道叫哪个才好,也没有人介绍,就没名没姓干搭话,有时候不得不提到她了,就说“鹭国姐姐”。说到严鹭国,也是“鹭国”和“建川”混着乱叫,一桌子四个人,名字却有好几个,凭空多出好几个人。饭快吃完了,杨建仁终于定调:“还是叫严鹭国吧,不然在学校叫岔了,说不清楚。”

当天夜里,雷米杨回到住处,想起第二天的课,一字一字地写起教案来,有一段要引《红楼梦》里的话,他就翻出后四十回来看,正看到宝蟾送酒那一回,耳边听到有人在远处把一节钢管当当地敲了四下,雷米杨被这声音惊回,正要细听,却了无声息,这时候,窗子前有个人影从窗帘的皱褶上曲曲折折地拖了过去,随即房门给人敲响了,不多不少,也是四下。

原来是那个女子。她站在月光里,眉目宛然,手里提着一只柳条筐子,说是送些水果来。自顾自走了进来,把柳条筐往桌子上一放说:“今天吃饭的时候爸说让你带些果子来,后来你们都醉醺醺的,就给忘了,害得我送过来。”说着,连连甩着手,眼睛望着雷米杨,目光灼灼,跟白天那种懒散的样子判若两人。雷米杨就说:“你跟白天不大一样。”那女子就说:“我是夜型人格。”听了这些话,雷米杨活泼的一面又登台了,就问:“你一个人来的?”那女子说:“鹭国一起来的,在楼下等着。”雷米杨知道了严鹭国在附近,虽然是在楼下,也安心许多,就笑嘻嘻地从筐子里拿出一个果子递上前去:“借花献佛。”她微微一笑,弯腰过去看他桌上的书。雷米杨因为心里有鬼,怕她看出是宝蟾送酒那一回,走过去要把封面反过来。她已经看见了,咯咯笑了一阵,捂着胸口,一只手往前伸,做了一个中毒挣扎的样子,然后靠在墙上,头一歪,一副毒发身亡的样子。雷米杨见她并不在意,就跟着笑了。这才敢稍微打量她一眼,发现她穿的仍然是白天那一身,脚上仍是一双厚底拖鞋,心里一动,笑着说:“我总不能跟着严鹭国叫你姐姐吧。”她也不说话,在桌上捡起一支笔,就在他写的教案空白处画了一只带叶子的苹果,在果子里写上“艾丽娅”三个字。走的时候,又要借书,说送东西的筐子不能空着回去,就用那柳条筐子装着走。他觉得她有些孩子气,却又觉着新奇。

送她下楼时,走过长廊,又要下几层楼,因为没有灯光和背景,两个人都没了演戏的欲望,只是沉默着,就听见艾丽娅说:“我还没上过大学,我爸说女孩子不忙着找工作,先玩两年,遇见合适的,就嫁人算了。结果一玩玩了七八年了。早知道这样还不如去读个书。”他不知道她为什么要说这些,却又觉得这是最应当不过的。在楼下见了鹭国,就默默跟着他们,一直送到他们家去。走在路上,她很自然地伸出手来,拽着他的胳膊,他浑身一僵,本想找个时机挣脱,又觉得那样显得自己小气,也就松弛下来,到了他们家门口,她才说:“你完全不用送这么远。”雷米杨笑了:“怕你的拖鞋掉了找不见。”黑暗里,他慢慢笑起来,却又怕她看到。

她通常是晚饭后来找他,找到他,下楼,出校门,左转,就走到荒野里去。再熟悉一点,就是他找她,去她家,在客厅里等一会儿,等她下楼,出院子,右转,渐渐走到脚下有了野草的绵软。起初有些麦地,渐渐麦地也稀疏了,直到麦子和野草混杂在一起,大地就放心地把自己交给了荒野。他们就在荒野里走着,有时候说话,密集地说话,有时候长久地沉默,有时候有风,有风的时候,他们就倾斜着身子,好像是在向风示威。她有时候提起凯瑟琳和希斯克利夫,说他应该置办一身大衣,后来也果真去置办了一身,他穿着大衣,竖着领子,她穿着厚毛衣,不时把围巾往后一甩。冬天来了,荒野里只剩了些干枯的冰草、芦苇和曼陀罗,星空在他们头顶,她指向天空,一一指出,这是什么星座,那又是什么星座,最亮的是北极星。北极星炯炯照临。要站很久,才能觉出星空是在旋转的。那么就站很久,站到星空开始旋转。

一旦建立起了左转走进荒野的默契,她也就开始放心地展现自己的几幅面孔,尤其是世故一面。从省到市到县区,到大学和大企业的人事任免,省会几大富户的姻亲关系,流言或者真相,她都了然于心,所有人的名字都很自然地流出来,像是一个又一个熟人,不需要任何注解,也像是率先认定了他也知道这些人,他也只好不疑不问,只当那是她的意识流,只要体会那种律动就好,不一定要深究。

“任伟平本来是她家的司机,天天相处哪能不出事,怀了孩子了,没有办法,那也只好嫁给司机了”,“他成天跟富二代混,以为他们喜欢跟他玩,想着先玩着,玩着玩着就可以做买卖了,等到他想给他们的楼盘供涂料了,才发现根本没戏,哪能轮得到他,玩是玩,生意是生意。”他笨拙地跟随着这些话题,艰难地理清其中的人物关系,琢磨着他们的微言大义,思索着这些有钱人为什么一眼就能看穿那些急于攀附的穷小子,凭借用打火机点烟的姿势就能做出不和对方合作的决定,一边想着双手接菜的雷学明,皮肤紧绷的杨建仁,和他文眉文身的手下,还有学校那个小世界里的复杂关系,牵着烈性犬在操场边逡巡的学生处处长的儿子,“工大的学生见了师大子弟只有挨打的份”,在教师公寓聚赌的锅炉房工人。他也有他的意识流。世故的关系,和旋转的星空搅拌在一起,丝毫不违和,越是在荒野里,越是要谈论人,越是在荒野这样的无情之地,越是要谈论人间关系,凯瑟琳和希斯克利夫在荒原漫步时的谈话内容,恐怕也无非如此,荒野和人间关系,哪些算是树木和枝叶,哪些算是树木下恒久不变的岩石,其实很难说。

更多时候,她热衷于讨论的,都是那些“阴暗的事”。河里的浮尸,五星级宾馆杀人案,逆子杀父肢解,洗头房洗头女被残杀,黑社会拿年轻女子练靶子。淡金色羽毛的女人,在淡金色的秋天原野里,讨论的却是杀人放火,似乎那些凶手或者被害者,不过是一副扑克牌里的黑桃皇后,或者棋盘上的小卒和将帅,甚或什么都不是,只是A或者B,或者钾或者硫,是组成这个世界的元素。

她也常常在那些“阴暗的事”里,看出被他忽略的言外之意。比如一件“三·一九抢劫大案”,之所以成为大案,是因为抢劫嫌疑人,是将近三十个无业游民,来自同一个地方,多数在餐馆和游戏厅打工,凭借老乡网络结识,每到晚上,下班后,就在街头游荡。起初,他们看到夜里的独行者,就上去讨钱,不给钱,就推搡殴打,类似校门口劫掠者升级版。仅仅几天后,可能因为他们人数众多,也可能因为受害者仅仅是被小小劫掠,形式上也不像抢劫,不凶残,不见血,所以没有报案,他们没有被警方注意到,他们于是陷入一种狂欢状态,他们拿着扫把、树枝、木棍,总之,是那种伤害性不强的器械,浩浩荡荡地走在大街上,看到夜行者就去抢劫,一两个人也抢,四五个人也抢,他们一拥而上,哈哈大笑,调侃或者辱骂那个倒霉人的外表、衣着、动作、表情,“你看你的怂样子”,或者扯下对方的裤子,看看他们吓尿了没有。如果受害人跑了,他们就不紧不慢地追在后面,带着戏弄之意,一路狂笑,狂笑的声音响彻夜晚。有人被他们追打,爬上一扇已经锁了的带着尖刺的铁门,被尖刺挂在铁门上,他们就在铁门下哈哈大笑。有一天晚上,他们狂性大发,在一条街道上来回走动,抢劫了在那个时段走过那条街的所有人,这种黑色狂欢风格的犯罪,激怒了所有人,他们终于被一网打尽。雷米杨听她细细讲述这个案件里的所有细节,不明就里,不知道她为什么唯独对这个案子这么关切,也不知道这个案子里到底有什么让人不安,他试图从专业角度做出判断:“这些人恐怕也判不了多重,判的时候是要看后果的。”而她却说:“这些人是‘气氛犯罪者’,他们一起,满街走着,喊着劳动号子,跟末日一样,这也是后果,所谓的‘影响恶劣’,不就是这个,可能不是对所有人都有,对我就有,特别有。”又随口引了王朔的一句话:“黑暗深处有一种野蛮的力量。”

一次一次荒野散步,似乎是要找一个合适的距离,去看清楚人间。在荒野里讨论人情世故,犯罪者的黑色狂欢,反而有一种出世之感,像在星空俯瞰人世,像在刚刚出土的人殉墓葬前欢歌跳舞,即便有残忍,残忍也被风干了,不带病毒,不带细菌。雷米杨也渐渐习惯了在报纸上发现“阴暗的事”,从头版到中缝,到广告和插页,他慢慢发现,这些事一直在那里,一直被看到,却从没被看见,像一个阴郁朦胧的影子世界,藏在那个光明健康的日常世界背后,但只要轻轻点一下,那个世界就浮现出来了。艾丽娅就是提点他的那个人,她是他的贝阿特丽采,砖巷里的贝阿特丽采,引着他,到底是上升,还是下坠,也很难说。

从荒野回来,回到她家。杨建仁往往等在那里,或者刚喝了酒回来,或者在家里自己喝了点,皮肤被酒点亮了,眼睛周围有些红晕。他对雷米杨,已经没有起初那么倨傲了,换了一种姿态和语气,零零落落地吐露一些事,似乎要交心,似乎又在试探,要在交心和试探间,和雷米杨建立一种联系。一起吃饭,一定要把雷米杨灌醉,甚至坦率地说出自己的目的:“你从没在我们面前出过丑,光看我们在你面前出丑,你这种人啊,不可交。”雷米杨迅速就觉察了。和艾丽娅借着凶杀案漫布下的阴暗不一样,杨建仁有的是另一种阴暗,一种冠冕堂皇的阴暗,不怀好意的,阴恻恻的,因为这种阴暗是这浓眉健硕的男人自带着的,雷米杨愿意不那么警觉。但现在他有了交心的企图,这种阴暗就变成了一种令人不愉快的温情,反而让雷米杨有了警惕。