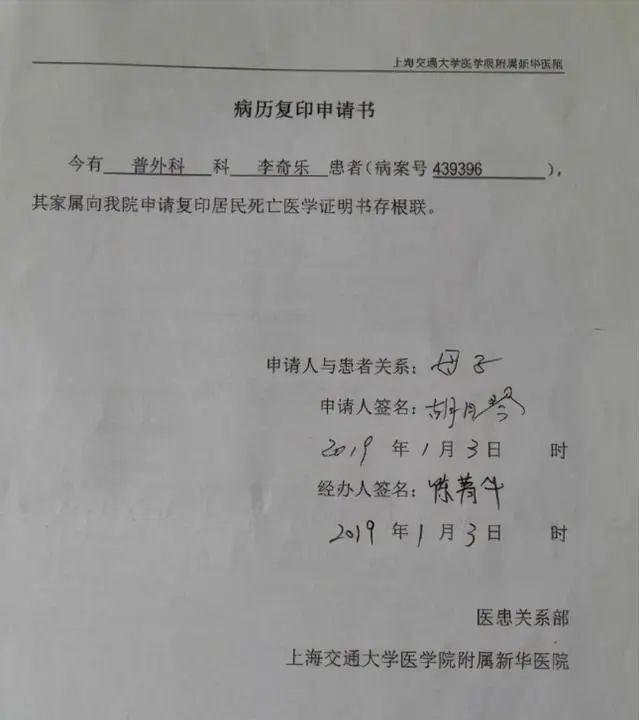

2003年,上海男大学生李奇乐患病去世,但因欠下高额治疗费用被医院拒绝开具死亡证明,在殡仪馆中冰冻多年始终无法入土为安。 在繁华的都市背景下,上海,这个东方巨龙的心脏,每天都在上演着无数个悲欢离合的故事。2003年的春天,原本应该是万物复苏、生机勃勃的季节,对李奇乐这个来自平凡工薪家庭的大学生来说,却成为了他生命的终点。 李奇乐是家中的独生子,寄托着父母所有的希望和梦想。他的成长道路似乎也在证明,这份希望并非空谈——经过不懈努力,他成功考入了同济大学,一所在全国乃至世界都享有盛誉的学府。 然而,命运如同戏剧般地安排了一个转折。2003年4月的一个看似普通的下午,李奇乐的母亲胡月琴在家中接到了儿子虚弱的电话。 电话中,李奇乐告诉母亲他感到身体极度不适。胡月琴急忙赶往学校,心中充满了不安与恐惧。她从未预料到,这一天会成为她生命中的一个重大转折点。 在医院,经过一系列紧急检查后,医生给出了诊断结果——急性重症胰腺炎,一种病情严重且治疗难度大的疾病。 胡月琴和她的丈夫面临了巨大的治疗费用。尽管家庭经济条件有限,但为了儿子的生命,他们四处奔走,筹集治疗费。 可惜,尽管经过了一番努力,李奇乐还是在5月25日离开了人世。 李奇乐的离世对于胡月琴和她的丈夫来说,是一个无法承受的打击。但更加残酷的现实还在后头——因为巨额的未结治疗费,医院拒绝为李奇乐开具死亡证明,导致他的遗体无法正常火化,只能在殡仪馆中长期保存。 胡月琴和她的丈夫开始了漫长而艰难的斗争,希望能为儿子争取到一个体面的告别仪式。他们不断地向医院、卫生部门甚至是媒体寻求帮助,希望通过公众的力量来改变现状。 在经历了无数次的门卫和电话中的拒绝之后,胡月琴终于找到了一线希望——上海卫健委在了解了整个事件的经过后,决定介入调查,并最终帮助李奇乐拿到了死亡证明。 在面对殡仪馆提出的遗体保存费用时,胡月琴感到了前所未有的绝望。她曾以为,拿到死亡证明将是所有困难的终结,没想到却是另一场苦难的开始。 面对着巨额的费用,胡月琴几乎陷入了崩溃边缘。多年的辛苦和奋斗,让她的脸上刻满了岁月的痕迹,但她从未想过,为了让儿子安息,还需要经历如此艰难的考验。 胡月琴试图与殡仪馆工作人员沟通,希望能够得到一些宽限或减免。然而,殡仪馆的规定显得异常严格,无法因个别情况作出特殊处理。 面对工作人员的冷漠,胡月琴的心凉了半截,她知道,这不是对方没有同情心,而是制度的缺陷让同情无法转化为实际的帮助。 胡月琴回到家,她坐在那张陪伴了她多年的旧沙发上,手里攥着殡仪馆给的费用清单,久久不能平静。 她的思绪飘回到了李奇乐生前的种种,那个总是满怀笑容、充满朝气的儿子,如今只能以这种方式存在。 她想到了自己和丈夫多年如一日的辛勤工作,所有的努力都是为了给儿子一个更好的未来,却没想到结局如此凄凉。 面对如山的欠债,胡月琴开始四处奔波,寻求各种可能的帮助。她联系了曾经帮助过她的亲友,尝试通过社会募捐平台筹集资金,甚至去找了当地的慈善组织和社区服务中心寻求援助。 每一次讲述儿子的故事,都是对她心灵的一次折磨,但为了让儿子安息,她愿意忍受所有的痛苦。 尽管遇到了无数的困难和挫折,胡月琴始终没有放弃。她的坚持感动了许多人,也慢慢聚集了一些善良的力量。 随着时间的推移,通过各种渠道的努力,胡月琴终于筹集到了一部分资金,虽然还不足以支付全部的费用,但这已经让她看到了一丝希望的光芒。 在这个过程中,胡月琴的故事也逐渐被更多的人所知晓。一些媒体开始关注这一事件,公众的压力使得相关部门不得不开始重新审视这个问题。社会的关注为胡月琴带来了更多的支持和帮助,也促使一些企业和慈善家开始伸出援手。 经过了长时间的努力和社会各界的支持,胡月琴终于凑齐了支付殡仪馆费用所需的资金。在处理完所有的手续之后,她带着沉甸甸的心情,再次来到了殡仪馆。这一次,她能够为儿子办理火化和后续的安葬事宜。 当火化仪式那天,胡月琴站在火化场前,手里紧紧握着儿子的遗像,眼中流露出的是复杂的情感——有悲痛,有释然,也有对未来的无奈。但在这一刻,她感到了一种深深的宽慰。儿子终于可以安息了,虽然这一切来得太晚,但胡月琴相信,李奇乐在天之灵可以感受到这份来之不易的安宁。 胡月琴的故事,像一面镜子,映射出了社会中的许多问题——医疗体系的不完善,殡葬制度的漏洞,以及面对生死离别时个体和家庭的无助。但同时,它也展示了人性中的美好——在困难和绝望中,总有力量让人重新站起来,不论这力量来自于家人的支持、社会的帮助,还是内心的坚持和勇气。