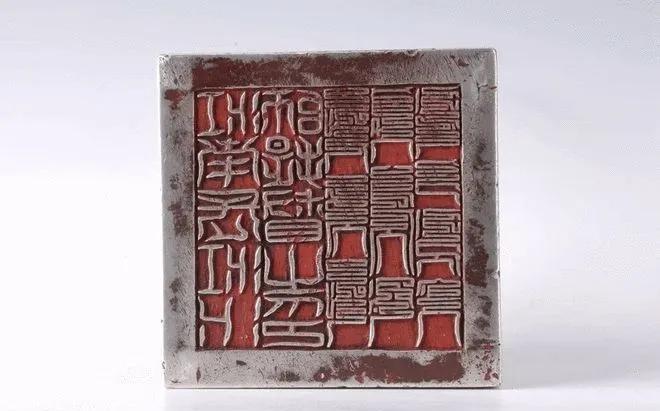

1972年,蚌埠一废品站,正垒着土熔炉炼铁水,突然,一路过老者发现,即将丢进炉子的一个虎形印章有些奇特,拿起一看,顿时心脏狂跳,上面竟刻着“江南长江水师提督之印”! 1972年的蚌埠,一个寂静的小城,生活在这里的人们日复一日地进行着劳作。在这个尚未完全觉醒的春日里,泗水桥附近的一座废品站,像往常一样,焚烧着废旧金属。 这个废品站,原本是一处简陋的收购点,随着城市的发展,逐渐成为了一处关键的物资回收站点。而在这个看似平凡的地方,一位老者的意外发现,即将掀起历史的波澜。 一天,一位老者沿着泗水桥悠闲地散步,偶然经过这个废品站。老者的目光被一处自制的土熔炉吸引,几名工人正在忙碌地操作,铁水流淌,金属被融化,准备再次铸造成日常用品。老者的眼前,突然出现了一块铁疙瘩,似乎与众不同。 “先别倒料,别倒料,这铁疙瘩我看看…” 老者急忙上前,阻止工人继续他们的工作。他从废料堆中小心翼翼地将那块铁疙瘩捡起,这是一块沉甸甸的银质印章,表面斑驳,但仍旧能看出不凡的质地。 细细打量这印章,老者的心跳愈发加速。这不是普通的印章,它的印钮上雕刻着一只蹲坐的老虎,虎头之上刻着一个“王”字,显示出它的不凡来历。当老者翻转印章查看印面时,他惊讶地发现印文竟是“江南长江水师提督之印”,并且旁边还有他无法辨识的文字,推测是满文。这枚印章,无疑是一个极其珍贵的历史文物。 老者的发现立即引起了场内其他人的注意。工人们好奇地围了上来,想要一探究竟。然而,老者意识到这不仅仅是一件珍贵的文物,而是一件重要的历史遗产。他决定找到废品站的负责人,解释这件印章的重要性。 在蚌埠一废品站的意外发现,令老者与场内工人们都深感震撼。老者的坚持和识货的眼光,以及他对于文物保护的责任感,使得这件珍贵的银印得以从废铁之中获救。在他的强烈要求下,废品站的负责人不得不重新评估了这件铁疙瘩的价值。他们召集了一个紧急会议,决定将这一发现上报给上级文物保护机构,希望能得到专家的进一步鉴定。 老者在会议上讲述了他的发现过程,并强调了这枚印章的独特之处。他的话引起了在场所有人的兴趣,大家都意识到,这可能不仅仅是一件普通的废铁。在老者的推动下,这件银印被小心翼翼地包装起来,送往了地方文物局。文物局接到这一消息后,立即组织了一支专家团队进行了初步的鉴定。 初步鉴定的结果证实了老者的猜想:这确实是一枚来自清代的官方印章,而且还是极为罕见的银质材料。这一发现立即引起了文物保护界的极大兴趣。为了进一步确认这枚印章的历史地位和价值,地方文物局决定将其送往更高级别的国家级文物鉴定中心进行深入的研究和鉴定。 在国家级文物鉴定中心,一群顶尖的历史学家、考古学家和文物鉴定专家对这枚印章进行了详细的检查和研究。他们利用先进的科技手段,对印章的材质、制作工艺、历史背景进行了深入分析。研究表明,这枚印章的制作非常精细,银质材料表明其身份非凡,而且印面的“江南长江水师提督之印”更是说明了其重要的历史地位。 专家们还发现,这枚印章上的满文印文和汉文印文并列,这一点在清代印章中非常罕见,显示了清朝末年民族融合的历史特点。通过对同治三年九月的历史背景研究,专家们确认了这枚印章是清朝为江南长江水师提督官职专门制造的官印,其重要性不言而喻。 经过数月的细致研究,这枚银印被正式确认为国家一级文物,并在文物保护界引起了巨大的轰动。这一发现不仅丰富了清代历史文化的研究,也为研究清末民族政策和军事历史提供了珍贵的实物资料。 在这枚印章被确认为国家一级文物后,它被精心保护和展示在蚌埠市博物馆,成为了馆藏的重要组成部分。它的故事被广泛传播,吸引了无数热爱历史的游客和学者前来参观和研究。这件从废品站中救出的国宝,成为了连接过去和现在的桥梁,让更多的人了解到中国丰富多彩的历史文化遗产。 这一切,都要归功于那位老者的敏锐眼光和坚持不懈的努力。他的发现不仅救回了一件国宝级的文物,也提醒了社会各界对历史遗产的保护意识。在未来的岁月里,这枚银印将继续其历史使命,激励着更多人投身于文物保护和历史研究的伟大事业中。