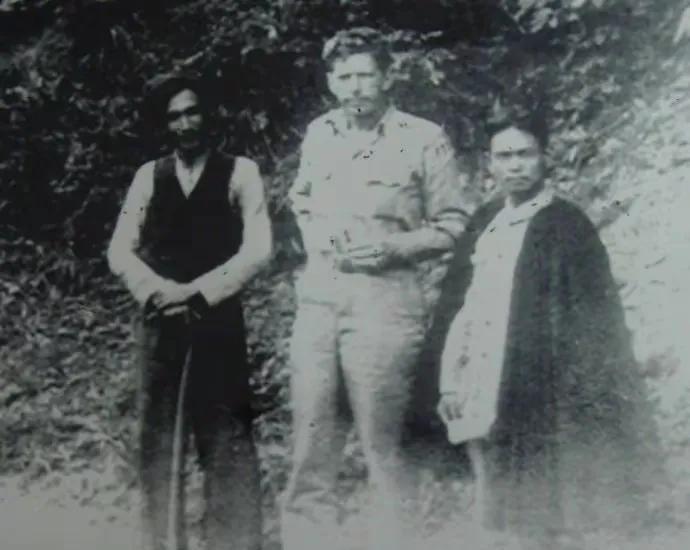

1944年,一架美国飞虎队轰炸机,坠毁在雷波县月儿坡,机上11名美国人生死未卜。国民党中央急电西昌行辕,要求立刻派人前往救援,可派谁去成了一个难题。 在1944年的那个春天,大凉山的脚下发生了一起事件,它不仅仅牵动了中美两国的心,更是深刻地影响了当地彝族和汉族人民的命运。那是一个风云变幻的年代,世界大战的硝烟遍布每一个角落。 而在中国的西南边陲,一个被战争稍微遗忘的角落,一架美国飞虎队的轰炸机却不期然地成为了这场全球冲突的注脚,它在雷波县月儿坡不幸坠毁。 机上11名美国飞行员生死未卜,这一消息如同惊雷般传遍了四周,最终传到了国民党中央的耳中。 此时,国民党中央立刻发出急电,命令西昌行辕迅速组织救援。然而,谁去完成这一使命却成为了所有人头疼的问题。 月儿坡位于大凉山深处,那里地形复杂,地势险峻,是彝族同胞的聚居之地。不仅语言交流成问题,当时汉彝两族之间的关系也是紧张的。 在这样的背景下,李仕安,一个在彝汉两族之间都有着极高威望的人物,成为了大家心目中唯一的选择。 李仕安出生于一个彝族地主家庭,从小接受汉文化的教育,精通汉彝两种语言。 他的人生轨迹在黄埔军校成都分校接受教育后发生了转变,他被刘文辉赏识,专门处理“彝务”,并通过一系列措施缓和了彝汉矛盾。 在这样一个紧急时刻,李仕安接到了任务,他和一名翻译立即赶往西昌,准备与美方人员会合,共同前往救援地点。 然而,即将开始的救援之旅远比想象中更为复杂和艰险。从西昌到雷波的道路崎岖难行,交通不便,仅凭骑马和步行至少需要半个月。 为了赶时间,李仕安和美军少校穆伦决定走一条更为冒险的路线——“驼峰航线”。这条航线是中美两国在日军切断滇缅公路后开辟的,穿越喜马拉雅山脉,是一条充满危险的空中生命线。 驼峰航线上的每一次飞行都是对死神的挑战,李仕安和穆伦坐在货机的货舱中,经历了一次生死考验。到达昆明后,他们没有停歇,马不停蹄地驱车赶往昭通,最终艰难地抵达了目的地。然而,到达月儿坡时,他们发现的场景让人心寒——那架美军轰炸机的残骸和周围被爆炸炸成焦土的景象。 彝族村民们,习惯于大凉山自然环境的严苛和生活的艰难,却未曾想过会在自己的家门口目睹这样的场景。他们中的一些人,勇敢而好奇,决定组成一支小队前往事发地点。领头的是一位年轻的彝族男子,名叫阿洛。阿洛是村里的猎手,对大凉山的地形熟悉得如同自己的后花园。他们穿梭在密林之中,跨过小溪,终于在天色完全暗下来之前抵达了坠机现场。 到达现场,他们被眼前的景象震撼了。那架巨大的飞机已经完全不成形状,火焰燃烧的痕迹随处可见,而周围的树木也被炸得焦黑一片。随着夜色的降临,火光映照在每个人的脸上,都显得异常凝重。他们开始在坠机现场四处搜寻,希望能找到生还者。然而,他们找到的只有一些散落的物品,以及显然属于外国人的一些遗物。 就在这时,远处传来了呼救声,那是一种他们从未听过的语言。阿洛立刻意识到,可能有幸存者需要救援。他迅速指挥其他人向声音的方向前进。在一个被山体部分遮挡的小坡下,他们找到了一群穿着奇异服装的人。这些人显然受了伤,有的躺在地上,有的则坐着,靠在树下。他们见到彝族同胞时,显得既惊恐又无助。 阿洛和他的同伴们虽然听不懂这些外国人的语言,但从他们的神态中,他们能感受到这些人的绝望和求救。在彝族人的世界观里,即使是最强悍的猎手,面对自然和命运的无常,也必须保持敬畏。这些显然来自遥远地方的生命,此刻正处在他们的庇护之下。 经过简单的交流尝试,双方虽不能完全理解对方的语言,但通过手势和表情,彝族人表达了他们愿意帮助的意愿。他们先是用自己随身携带的药草为受伤的外国人进行了简单的处理,然后决定将他们带回村里,寻求更多的帮助。 那一夜,整个村落为这些意外的客人忙碌起来。女人们准备食物,男人则商讨如何与外界联系,寻求援助。这些外国人的到来,打破了村落的宁静,却也带来了前所未有的团结与合作。 第二天,当地的土司安登文得知了这一消息,他立即派人骑快马前往最近的国民党驻地报告。作为土司,安登文虽然对外界的事务了解不多,但他知道,这些外国人的生命安全可能关系到他们自己的安全和未来。 在接下来的几天里,这些美国飞行员逐渐恢复了体力。虽然语言不通,但通过简单的手势和画图,他们开始了解彼此。彝族人讲述了大凉山的故事,而飞行员们则尽力描述了他们为何会出现在这里,以及他们远在千里之外的家乡。 这次意外的邂逅,虽然起初充满了误解和恐惧,却最终演变成了一次珍贵的文化交流。对于彝族人而言,这些来自另一个世界的客人,他们的勇敢和坚韧,让他们对外面的世界充满了好奇。而对于飞行员们,这段经历则成为了他们一生中最难忘的记忆之一。