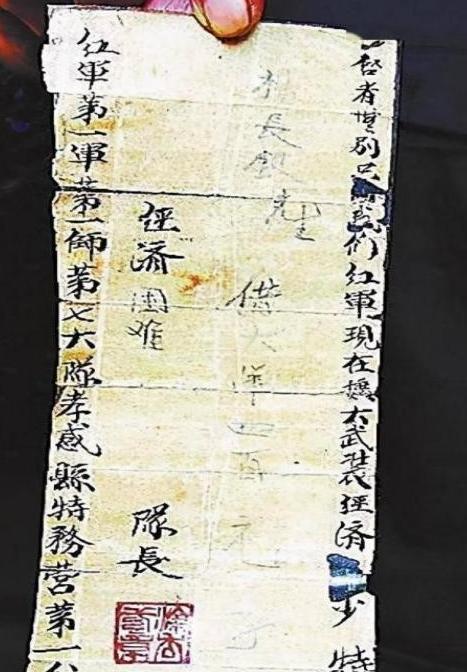

“红军欠了我们家400块大洋,现在可以还给我们了吗?”2015年孝感市人民政府,一位衣着褴褛的大爷拿着一破旧泛黄的旧纸条,敲开了当地领导的办公室大门。 (本文所有内容皆有官方可靠信息来源,具体资料赘述在文章结尾) 一张纸条背后蕴藏着中华民族坚韧不拔的革命品格。在白热化的战火硝烟中,无论是军人还是百姓,他们都用自己的行动诠释了国家和民族高于一切的理念。 正是在军民鱼水的密切团结中,革命军队才能战无不胜,最终赢得了民族独立和国家解放的伟大胜利。 这件事情要从1930年说起。 1930年一支红军编队进入杨家村歇脚,杨长银见他们军装破旧、营养不良的憔悴面孔,当即决心要为这些为民族独立而奋战的人民子弟兵伸出援手。 尽管红军坚持不拿群众一针一线的纪律,但杨长银执意捐助400大洋巨款,并送去大量粮食、棉衣和药品等前线急需品。 红军虽然一再推辞,但最终还是被杨长银的诚挚善意所打动,不得不收下这笔救命钱财,也因此写下了这400大洋的欠条。 杨明荣从小就听家人讲述这段军民鱼水情,对共产党无比敬佩,就连家道中落、不得不想尽办法维系生计之时,他也未曾产生向国家索要回报的念头。 直到妻子重病、家无分文才将欠条拿出。 而就连在最困难的环境下,杨明荣对党和政府也心存敬畏之意。他是抱着"试试看"的态度前去寻求援助的。 即便欠条已有85年历史,但在家族几代人的精心保管下,书写字迹依然清晰醒目。 获悉杨明荣的来意后,有关政府部门当即展开调查核实,经过文物鉴定和相关史料对照,很快便确认了杨家捐助红军的事迹。 接下来便是如何计算当年400大洋现在的价值问题。通过专家评估,当年400大洋相当于如今4万元人民币左右。 政府权衡再三最终决定一次性偿还这笔欠款,对于杨家来说已是雪中送炭。更重要的是,这一举措展现了国家对于功勋群众的认可和报答。 从某种程度上讲,这张欠条见证了中国革命历程中军民相濡以沫的珍贵篇章。 只有国家与人民相亲相爱,休戚与共,才能成就血肉骨肉的军民大团结,最终化解一切重重艰难险阻,让中华民族走向伟大复兴的崭新未来。 来源: