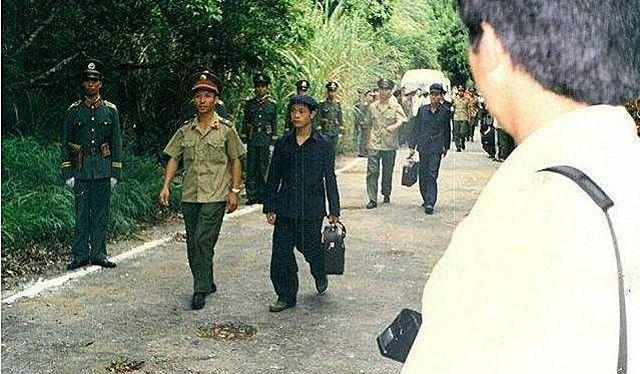

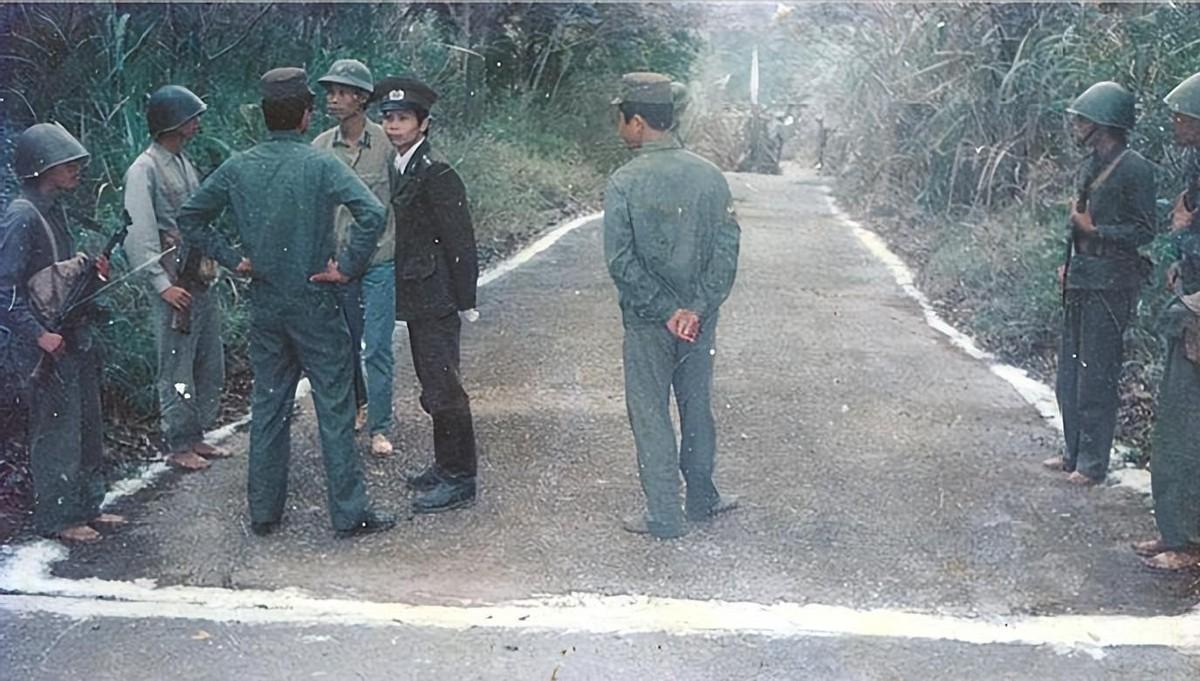

1979年6月22日,在中越边境线上,我国和越南举行了最后一场交换战俘的仪式。但令所有人都没有想到的是,在轮到交换越南第355名战俘许开良时,意外出现了。 在1978年末至1979年初,中越两国的关系急剧恶化。越南的新政权在黎笋的领导下,与中国的传统友谊岌岌可危。这一时期,越南在苏联的支持下,逐渐加强了对柬埔寨的军事介入,引发了中越边界的紧张局势。 与此同时,中国北部边境的居民和军队也频繁报告越南军队的挑衅行为。这些紧张关系最终导致了1979年2月的中越边境战争。该冲突虽然在时间上很短,但却是血腥且代价惨重的。在短短的一个月内,两国都遭受了巨大的人员伤亡,同时还有数以千计的士兵成为了战俘。 许开良,一名来自越南北部的普通士兵,在战争中被中国军队俘获。与许多被俘的士兵一样,许开良在战俘营里度过了数月的时间。但与其他战俘不同的是,许开良在这段时间内经历了一种转变。 据了解,在战俘营中,尽管身为敌对国家的战俘,许开良和他的同伴们并未受到虐待,反而得到了相对人道的对待。这种体验与他之前对“敌人”的刻板印象形成了鲜明对比,从而深深地影响了他。 随着战争的结束和双方政府达成的战俘交换协议,1979年6月22日被定为最后一批战俘交换的日子。当天,中越边境线的气氛异常紧张。 一方面,家属和同胞期盼着能够再次见到久别的亲人;另一方面,双方军队也在紧张地监视着这一过程,以防出现任何不测。 许开良的名字被叫到时,场面突然陷入了短暂的寂静。他缓缓走向边境线,随后停下脚步,面向着中国一侧的人群,从口袋中取出了一张事先准备好的纸张。这是一个转折点,一个普通士兵在众目睽睽之下,表达了他不同寻常的选择。他的声音在边界的两侧回响,他的决定不仅仅是个人的选择,更是一种跨越国界的人性和理解的呼唤。 在许开良踏出的那一刻,边界线上的空气似乎凝固了。一个战俘,一名曾经的敌国士兵,站在了所有人的视线中央,他的决定在那一瞬间成为了焦点。周围的人群——无论是中国方面的军人、记者,还是等待交换的越南战俘和监视这一过程的越南军官——都显得异常静默,他们的表情复杂,交织着不解、惊讶、甚至是轻蔑和怒火。但在这样的环境中,许开良却显得异常平静,仿佛他的决定是经过长时间深思熟虑的结果,而非一时冲动。 许开良的请求,不仅仅是一个个体的选择,更是在历史的特定节点上,个人意志与国家政策、战争与和平、敌对与理解之间复杂关系的一个缩影。他的选择背后,是对于过去几个月甚至几年来经历的深刻反思,也是对未来生活的一种渴望和期待。 在被俘期间,许开良与其他越南战俘一样,被安置在中国的战俘营中。起初,他们满心忐忑和恐惧,对于即将面临的生活充满了不确定性。然而,随着时间的推移,许开良逐渐意识到,他们所担心的虐待和苦难,并没有出现。相反,战俘营的生活条件虽然简朴,但充满了人性的关怀。他们获得了足够的食物和医疗照顾,甚至还有机会学习中文,了解中国的文化和历史。这种体验,对于许开良来说,是一种全新的启示。 更重要的是,许开良在战俘营中结识了许多中国士兵和工作人员。这些人虽然曾是敌人,但他们对待战俘的态度却充满了人性和尊重。这种直接的人际交流,让许开良开始重新评估自己对“敌人”的定义,也让他对战争和政治有了更加复杂的认识。通过与中国士兵的交流,许开良了解到,普通人民无论在哪个国家,其实都有着相似的愿望和梦想——和平、安稳、幸福。这些认识,逐渐影响了许开良的思想和选择。 同时,许开良的家庭在战争中遭受了不可逆转的损失。他的家乡,曾经那个充满欢声笑语的小村庄,在战火中几乎变成了废墟。家人或逝或散,留给他的只有深深的痛苦和无尽的回忆。在这样的背景下,许开良开始思考自己的未来。他渴望开始新的生活,寻找一个可以脱离战争阴影、可以安心生活的地方。而在他心中,那个地方逐渐有了轮廓——中国。 当许开良站在边境线上,宣读他的请求时,他并非没有考虑过这一选择的复杂性和可能面临的困难。作为一个越南人,在中国生活意味着要面对语言和文化的障碍,意味着可能会遭受歧视和误解,意味着要远离自己的祖国和文化。但对于许开良来说,这一切都不及他对新生活的渴望和对和平的追求。 随着他的话音落下,边境线上的人群再次响起了低语和议论。但对于许开良而言,这一刻,他已经做出了他认为最正确的选择。接下来的日子,无疑充满了挑战和未知,但同时也充满了希望和可能。在中国,许开良开始了他全新的生活旅程,尽管道路坎坷,但他从未后悔过自己的决定。在这片土地上,他找到了新的家园,新的朋友,也找到了属于自己的和平和幸福。 故事的结局,是许开良在新的环境中逐步建立起来的新生活。虽然他永远无法忘记自己的根和过去,但他也勇敢地面向未来,开启了一段全新的篇章。