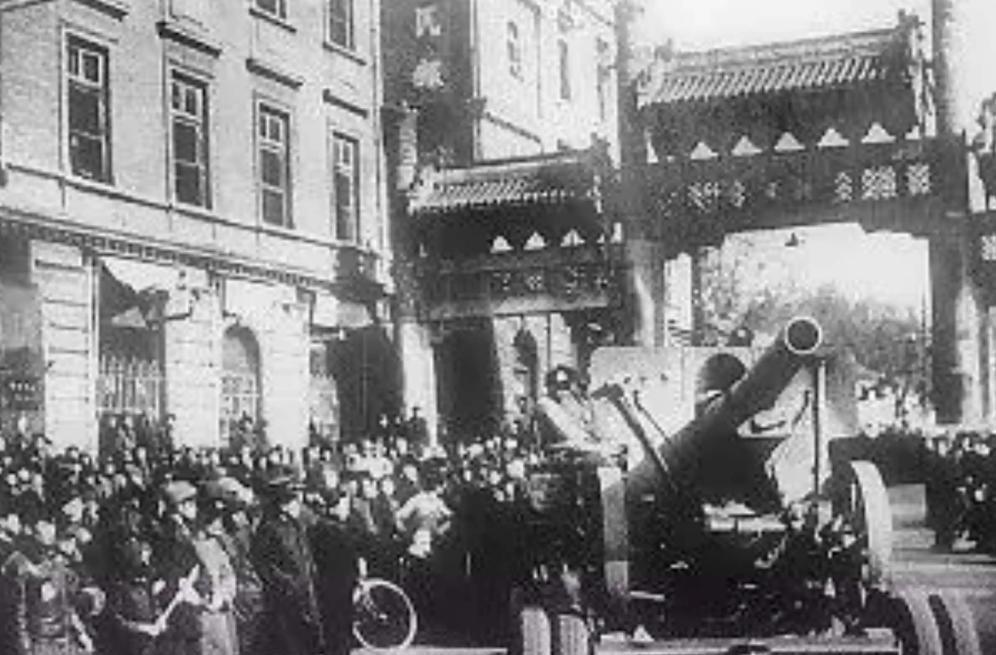

“新中国决不允许外国的兵营在中国的土地上存在,必须清除掉!”这是1950年,接收东交民巷的外国军营时,中国人发出的振聋发聩的喊话。 在20世纪初,随着列强的入侵,中国的国门被迫敞开。东交民巷,这个位于北京的地方,曾经是列强大使馆的集中地,象征着外国的势力和中国的屈辱。直至1949年,随着新中国的成立,中国人民找回了失去的尊严。 新政府对外宣布的立场坚定而明确:中国土地上不再容许外国军营的存在。 新中国的成立改变了东交民巷的命运。这条街道见证了中国从半殖民地半封建社会到社会主义国家的转变。1949年10月1日,新中国的宣告,如同晨曦中的一道光,照亮了整个民族的未来。1950年初,政府开始实施接收东交民巷外国军营的计划。此举不仅是对国家主权的维护,也是对历史的一种矫正。 在北京的一个寒冷清晨,东交民巷的空气中弥漫着紧张与期待的氛围。北京市军管会的决定,像一颗重磅炸弹投掷在了外国势力的心田,他们从未想到,曾经高高在上的自己会有一天被要求撤离。这个要求,对于曾经在这片土地上为所欲为的外国列强而言,无疑是一个巨大的挑战。1月6日,那份布告像是一道划破长夜的闪电,照亮了东交民巷的每一个角落。 美国领事柯乐博收到通知的那一刻,他的眉头紧锁。他无法相信,这个刚刚成立不久的新中国政府竟然敢于直接对外国势力发出挑战。在他的认知中,这是一个前所未有的举动。柯乐博立刻召集了在华的其他国家领事,试图形成一个统一战线,共同对抗中国政府的要求。他们在一间装饰豪华的房间里聚集,外面的北京城与这里形成了鲜明对比,仿佛两个世界。 会议中,柯乐博力图说服其他领事站在一起,抵制北京市军管会的命令。他认为,只要各国团结一致,新中国政府必定会退让。但他很快就发现,其他国家的领事并没有他预期的那么坚定。他们中的一些人已经开始考虑撤离的可能性,而不是盲目对抗。柯乐博试图以《辛丑条约》为理由,强调各国在东交民巷的权利,但这种基于不平等条约的逻辑在新中国政府面前显得苍白无力。 在北京市军管会那边,筹划接收行动的工作正在紧锣密鼓地进行。他们深知,这次行动不仅仅是物理上的接收,更是一次政治上的较量,关乎新中国的国际形象和主权尊严。对于他们而言,这不仅是一场战斗,更是一场对于未来的投资。 随着时间的推移,1月13日迅速临近,美国领事馆的态度依然强硬。柯乐博在与美国政府的通信中,请求得到更多的支持与指导。然而,远在太平洋彼岸的美国政府也感到了事态的复杂性。他们开始意识到,这不仅是一场简单的外交较量,更是在新旧世界秩序交替的历史节点上,与一个崛起中的国家的直接对抗。 最终,1月14日的清晨,北京市军管会的代表们如期而至。他们的到来并没有引发任何冲突,反而以一种冷静而坚定的态度,开始了接收过程。柯乐博站在美国领事馆的门前,眼睁睁地看着这一切发生。他曾经以为自己可以改变的事实,在这一刻变得如此微不足道。 东交民巷的接收,不仅仅标志着外国军营在中国土地上的结束,更象征着新中国对外界展现出的坚定立场和独立自主的精神。对于柯乐博和他试图联合的其他国家领事来说,这是一次深刻的教训。他们最终意识到,面对一个崛起的中国,过去的规则已经不再适用。 这一过程,对于所有关注东交民巷事件的人来说,都是一次深刻的启示。它不仅仅是关于一块土地的争夺,更是关于尊严、主权和国家未来的争夺。在这个历史的节点上,新中国用自己的方式,向世界宣告了自己的立场。而对于东交民巷,这片曾经见证了屈辱与耻辱的土地,终于迎来了属于自己的春天。