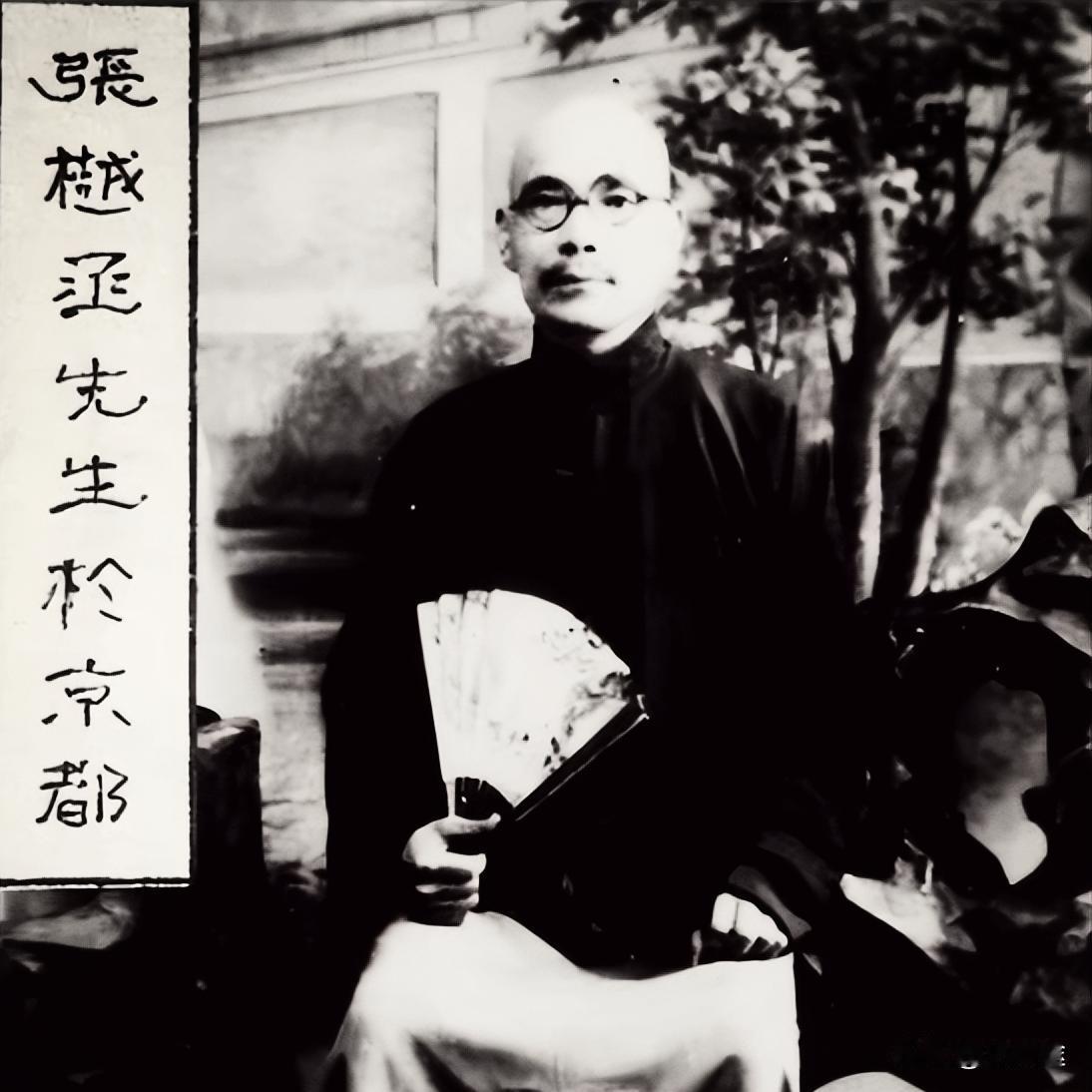

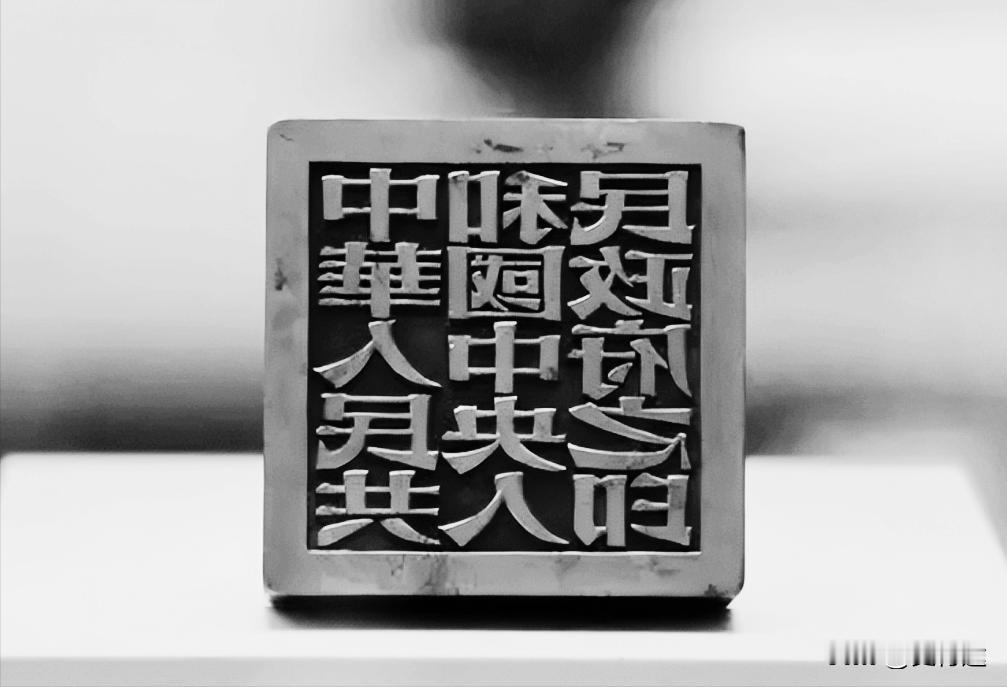

1949年,周总理决定让张樾丞篆刻开国大印。可没想到,事成之后,张樾还留了手绝活,给国印做了一个“留边”,保证制作过程中的所有工匠都拿不到印样。 1881年12月,张樾丞出生于河北省新河县南小寨村的一个朴实农家。 在这样一个贫困的环境中长大,张樾丞的教育仅限于几年村塾的学习。 尽管只是略懂一些文墨,他在书法上却展现出惊人的天赋,几乎可以说是自学成才,书写出了许多令人赞叹的佳作。 1895年,年仅14岁的张樾丞决定离开家乡,徒步前往京城北京,在琉璃厂的益元斋刻字铺,他开始了学徒生活。 在这里,张樾丞每日对前人的印谱进行深入研究与实践,逐渐掌握了印刻艺术的精髓。 到了1899年,18岁的他已经学有所成,于琉璃厂开设了名为同古堂的琴书与印章店。 他的印刻技艺精湛,使得求印者络绎不绝,甚至包括宣统皇帝在内的多位显赫人物都曾委托他镌刻印章,这让他的名声骤然大增。 进入民国年代,张樾丞已成为了篆刻界公认的泰斗,名声远播海内外。 在解放前的岁月里,他的同古堂不仅业务兴旺,而且财源滚滚,与黄伯川、韩少慈一同被誉为琉璃厂的“三大财主”。 尽管成为了富翁,张樾丞的生活却依旧简朴,他远离烟酒嫖赌等诱惑,将自己的财富用于扩大业务和慈善事业,助力社会的穷人和弱势群体。 1949年6月15日,随着新政治协商会议筹备会在北平的成立,新中国的筹备工作正式拉开帷幕。 在为新政府构建所需的各项重要工作中,刻制中央人民政府及其所属机构的官方印信无疑是一项关键任务,这不仅是为了正式化政府文件的合法性,也是国家权威的象征。 经过一番慎重考虑,张樾丞被一致推选来担任这一责任重大的任务。 张樾丞接受任务后,立即投入到紧张而充满挑战的设计工作中,他精心挑选了隶书、宋书、汉篆和秦篆四种字体进行设计,每种字体都以“中华人民共和国中央人民政府之印”为文字内容。 设计完成后,张樾丞将四种印样交给了副秘书长齐燕铭,齐燕铭迅速将印样提交给中央领导人和新政协筹备会的常委们进行审阅。 经过一周的讨论和选择,毛泽东主席最终选定了宋体字的设计。 宋体字的选择具有重大的象征意义,它打破了历史上国印通常使用篆书字体的传统,代表了新政权的创新精神和平易近人的理念。 张樾丞对这一选择感到十分振奋,他深信宋体字的易读性将使得普通百姓更加容易理解和接受新政府的权威。 确定了印样设计后,张樾丞立刻着手进行这一艺术与政治重合的工作。 首先,张樾丞指导他的儿子张幼丞以及工作团队进行原料的粗加工阶段,这包括将铜化为液态并浇铸成型,接着是打磨光滑,使用大锉工具进行初步整形,最后利用细木炭手工打磨,以确保表面的平滑无瑕,这些步骤都是为了准备一个完美无瑕的铜块,以便进行后续的详细刻制工作。 在这些基础工序完成后,张樾丞亲自动手进行最关键的步骤:刻画和雕刻印文。 他仔细地在铜块上绘制了“中华人民共和国中央人民政府之印”的字样,然后用凿子和刀子进行精细雕刻。 这一阶段需要极高的精确度和艺术感,因为任何小的错误都可能影响印章的最终效果。 完成这些繁复的步骤后,一枚尺寸为11.6厘米见方的开国大印便完成了。 值得一提的是,在制作这枚印章的过程中,张樾丞还运用了一项独特的防伪技术,他在印章的四个角刻意留下一些突出部分,计划在印章正式启用时再将其磨平,这一策略是为了防止印章被仿造,确保国印的独一无二。 8月底,当中央办公厅监印官员和几名工作人员前往他的工作室——同古堂——来取国印时,他们带来了一笔高额的酬金作为对张樾丞工作的报酬。 然而,张樾丞坚决拒绝接受这笔钱,他表示参与这项工作是为国家的重要时刻贡献力量,而非为了个人利益。 最终,中央办公厅的工作人员只好将酬金带回。 张樾丞在建国初期的贡献虽然显著,但他从不以此自夸,他的低调和谦逊使得他的成就并不广为人知。 在他的生活和工作中,他始终保持着一种简朴的生活方式,尽管他的工艺在国家历史上占有一席之地,但他更倾向于一个平静无闻的生活。 直到1961年,张樾丞在北京逝世。