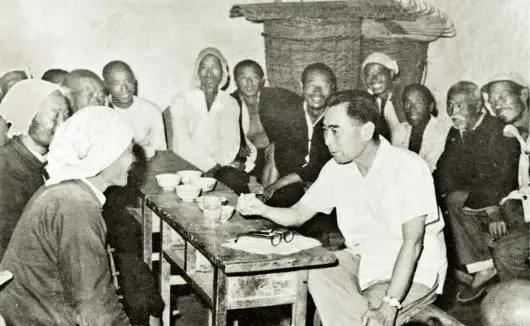

1961年5月,周恩来到伯延村视察,只有一位闷头抽烟的农民说了实话:“他们在撒谎,我们根本吃不饱,孩子可怎么办啊?” 在1961年的春末,中国的农村正处于一个严峻的食物短缺时期。这一年,伯延村的农民们过着艰难的生活,他们面临的困境反映了当时整个国家的状况。位于革命老区的伯延村,虽然历史悠久,却也未能免于经济困顿。村里的每个人都有自己的故事,但张二廷的经历尤为特别。这个五十多岁的农民,以其坦率和直言不讳而著称。 五月的某一天,一个重要的访问打破了村庄的平静。周总理决定亲自来到伯延村,了解民情,这是他对民生问题的深切关怀的体现。他的到来对村民们来说,是一个表达真实生活状态的机会,也是一个巨大的挑战。 随着周恩来的到来,村里的气氛一改往日的萧条。公社的干部们开始紧张地布置,他们警告村民们,要对总理报以好消息,哪怕这些消息与现实有所出入。然而,这种虚假的乐观并不能掩盖真实的困苦。在公社干部做完报告后,周总理并未直接离开,而是选择深入农户,亲自了解真实的生活状况。 这时,张二廷的沉默显得尤为突出。在一次偶然的会话中,他对周恩来说出了那句惊世骇俗的话:“他们在撒谎,我们根本吃不饱,孩子可怎么办啊?”这句话如同一声惊雷,在平静的水面投下了巨大的石子。周恩来听后,面色凝重,他知道这是一个转折点,他必须采取行动。 在随后的会议中,周恩来没有直接揭露张二廷的话,而是继续鼓励村民们发言。尽管其他村民还在顾虑重重,但张二廷的话语已经激发了他们内心的勇气。最终,在周恩来的耐心引导和鼓励下,更多村民开始表达自己的真实感受。 在周恩来离开伯延村之后,他的心情久久不能平静。他深知,这次视察揭示的不仅仅是一个小村庄的困境,而是在广袤的中国土地上,许多类似的农村都面临着同样的问题。村民们的真实声音和张二廷那憔悴的脸庞,一直在他的脑海中回响。他清楚地意识到,必须要采取切实可行的措施,解决这个问题。 回到北京后,周恩来立即召集了一系列的会议,参与者包括中央政治局的其他成员、国务院的多位部长,以及农业和粮食部门的专家。在会议上,他详细地汇报了伯延村的实际情况,特别强调了村民们的直言不讳。他的话语中不带有丝毫的指责,而是充满了对解决问题的坚定和急迫。 这些会议上,周恩来特别提出了几个关键的行动点。首先,他建议立即派遣一个由中央政府直接管理的工作队,前往伯延村及其周边地区。这个工作队的任务不仅仅是评估食物短缺的严重程度,更重要的是要找出造成这种状况的根本原因,并提出具体的改进措施。 接下来的几周里,工作队在伯延村及周边地区进行了彻底的调查。他们访问了每一个农户,详细记录了他们的生活状况、粮食来源、以及他们对当前食堂制度的看法。这些信息被详实地记录下来,并通过无线电报的方式,实时发送回北京。 与此同时,周恩来还指示农业部门开始研究和推广更有效的农业技术。他认为,提高粮食产量是解决食物短缺的长期之计。在他的指导下,一系列的农业改革措施被迅速推出,包括改良种子、改进耕作技术和水利设施的建设。 几个月后,这些努力开始显现成效。伯延村及其周边地区的粮食产量有了明显的提升,村民们的生活状况也得到了改善。工作队不断地调整策略,确保每一个措施都能直接对接村民的实际需要。 在这个过程中,周恩来始终保持着与伯延村的联系。他亲自阅读工作队的报告,并经常通过电话或电报询问情况。他深知,改变一个地区的生活状况不是一朝一夕的事,这需要持续的关注和不懈的努力。 这次视察和随后的一系列措施不仅解决了一个村庄的问题,更是为整个国家的农业政策提供了宝贵的经验。周恩来的这种务实的工作风格和对民众疾苦的深刻理解,赢得了无数人的尊敬和爱戴。 正是这些连锁的行动,表明了一个领导者的真正价值——不仅要有洞察民心的敏锐,更要有解决问题的决心和能力。周恩来的这次视察,成为了中国现代政治历史上的一个重要节点,它不仅改变了伯延村,更影响了整个国家的未来。通过这样的实际行动,周恩来展示了真正的领导力,证明了政策的力量可以从最基层开始,逐渐向全国扩展,从而实现真正的社会进步。