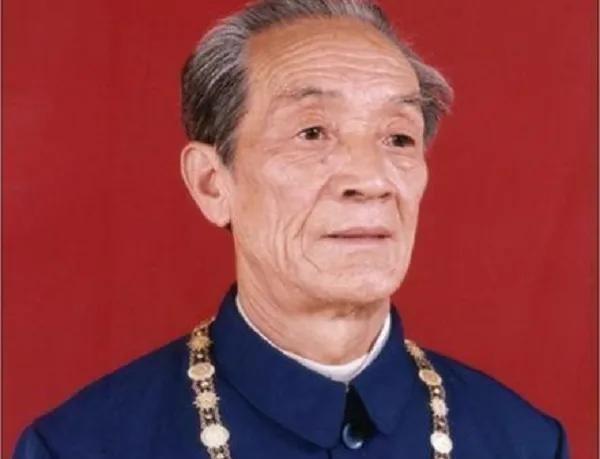

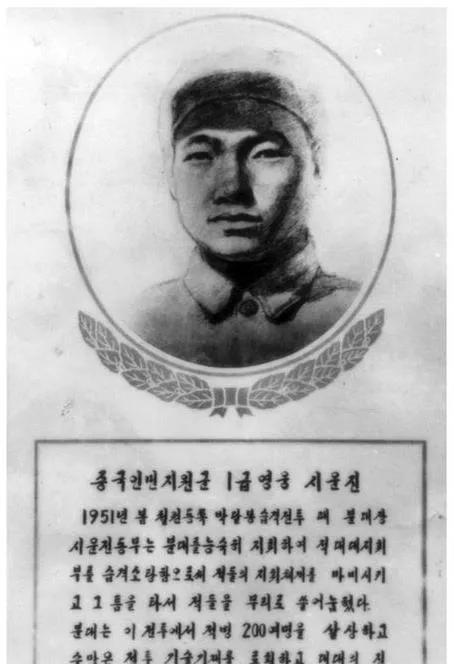

1951年朝鲜,柴云振独自冲上山头,炸掉了美军指挥部,只有一个黑人士兵活下来。两人扭打在一起,黑人不讲武德,一口咬掉了柴云振的手指,并用石头疯狂砸向他的脑袋。迷糊中,柴云振摸到了一把枪…… 1951年春,正值朝鲜战争激烈阶段,整个朝鲜半岛被硝烟覆盖。在这种背景下,志愿军和联合国军之间的战事更是愈演愈烈。主人公柴云振,是中国人民志愿军的一名普通战士,由于连续的战斗使得他的班已损失惨重,原本十二人的班只剩下三人,柴云振身负重任,情绪沉重而决绝。 战事持续升级的一个晨曦中,志愿军遭遇了突如其来的重围。在美军的火力压制下,柴云振所在的一三四团损失严重。柴云振的营长,武尚志,下达了重夺失地的命令,目标是战略要地朴达峰。在得知全班只剩下三人后,柴云振没有多说一句,只是默默地接受了任务,他的眼神中透露出不退的坚定。 一行五人,在极端不利的情况下,展开了几乎是自杀性的攀登。他们躲避着敌人的炮火,步步为营,终于在夜幕低垂时接近了高地。柴云振找到一挺被遗弃的机枪,他和剩下的一名战友用尽最后的力量进行反击,竟奇迹般地击退了敌人,占领了高地。但这只是胜利的开始,真正的挑战在于如何保持这一成果。 在柴云振看来,仅仅夺回高地还不够,他决定进一步摧毁敌人的指挥中心。他对身旁的战友说:“你留在这里,我去完成任务。”战友担忧地看着他,但最终还是遵从了命令。柴云振悄无声息地接近了敌方指挥所,利用黑夜的掩护,他成功炸毁了敌人的指挥部。 正当柴云振以为任务已经完成时,一个身材高大的黑人士兵出现在他面前。两人几乎在同时发现对方,随即展开了激烈的肉搏战。战斗中,黑人士兵凶狠地咬断了柴云振的手指,并试图用石头击毙他。柴云振在生死关头,凭借顽强的求生意志,找到了一把无子弹的枪,用枪托反击。 这场生死较量最终以柴云振的胜利告终,但他也付出了沉重的代价。战后,由于严重的头部受伤和失去一截手指,柴云振的身体状况急剧恶化。战场上的胜利带来的不仅是荣誉,更有深深的痛苦和身体上的永久伤害。他被战友们发现后,紧急送往后方的野战医院进行紧急治疗。 柴云振在医院中度过了漫长而痛苦的数周。医生告诉他,他的头部被多次猛烈打击后,已经有多处轻微骨裂,且脑震荡相当严重。这样的伤势,即使治愈,日后也难以承受剧烈的活动或再次参战。更糟糕的是,失去的食指使他无法再像以往那样灵活操作武器。柴云振听后,心中五味杂陈,但他知道,作为一名士兵,他已尽到了自己的职责,即使这一切代价如此沉重。 柴云振的心境极其复杂。在病床上,他回想起战斗中的每一个瞬间,那些与死神擦肩而过的时刻,他的心中既有对生命无法抗拒的珍惜,也有对战争残酷的无奈。战场上的壮烈与荣耀背后,是深深的悲伤与不舍。他思考着自己的未来,知道自己再也无法回到前线与战友们并肩作战。这种感觉,对于一名热爱军旅生活的士兵来说,无疑是极大的打击。 出院后,柴云振接受了组织的安排,带着对未来的迷茫与对过去的缅怀,回到了老家。他领到了伤残军人证和一笔不算丰厚的复员费。柴云振的生活从此发生了翻天覆地的变化。他开始了农耕生活,日出而作,日落而息。这种平淡的生活虽然让他暂时忘却了战争的创伤,但内心深处对过去战友的思念如同老酒,越陈越醇,时常使他黯然神伤。 柴云振在农田里辛勤劳作,时不时地会停下手中的活计,远眺天际,似乎在寻找着什么。那些在战火中逝去的战友们,他们的面容在记忆中逐渐模糊,但那些共同经历的日子却历历在目。他深知,真正的英雄是那些为国捐躯的战友们,他们的名字和故事,或许会被世人遗忘,但在他心中,却永远有一席之地。 岁月悠悠,柴云振的生活渐入佳境,但内心的战争创伤始终未能彻底愈合。直到1980年代,随着柴云振英雄事迹的逐渐被人提及,他的名字开始在更广泛的范围内被人所知。当柴云振的儿子无意中在报纸上看到关于寻找父亲的启事时,这位默默无闻的老兵的故事才真正走入了公众的视野。 2021年,中共中央授予柴云振英雄“七一勋章”。