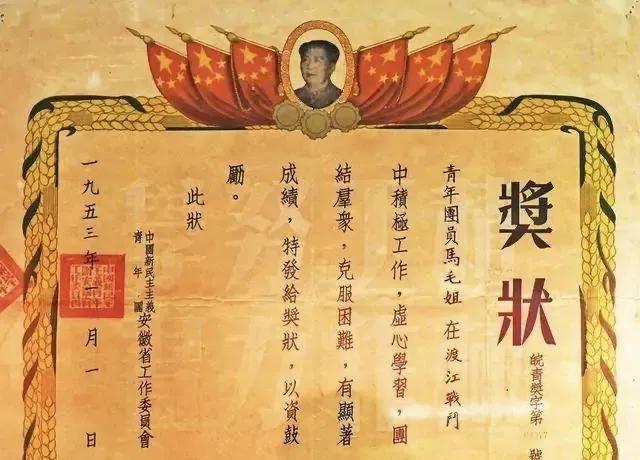

1949年,国民党被解放军赶到了长江以南,由于没有海军,解放军无法渡江,于是解放军去江边找渔民征收渔船渡江。可谁知道,渔民们竟纷纷把自己的船凿沉,宁愿毁掉也不借给解放军。 1949年,中国内战接近尾声,国民党与中国共产党的力量悬殊日益明显。在历时数年的战争后,国民党的军队被解放军逐渐压缩至长江以南的地区。这一年的冬季,长江的两岸成了战争的前线,江水冰冷,江面宽阔,难以逾越,成为了自然的屏障。而长江对岸的地区,则成了解放军必须跨越的最后一道阻碍。 解放军在长江北岸集结,眼见对岸的敌军,却苦于无船过江。解放军的领导者们决定动用当地渔民的船只以实施渡江作战计划。然而,此时的渔民们却因为恐惧和迫于国民党之前的威胁,选择将自己的生计之源——渔船,一艘接一艘地沉入江底,以免船只落入解放军之手。 在这种背景下,一个14岁的少女马毛姐成为了故事的主人公。她家族世代居住在安徽无为县的长江边,以捕鱼为生。马毛姐虽年纪轻轻,但已经对当地的政治和社会动态有了深刻的理解。当她看到村民们宁愿毁掉自己的船只也不愿协助解放军时,她感到非常的困惑和愤怒。 决定不再袖手旁观的马毛姐,首先捐出了自家的渔船,并开始挨家挨户地做工作,劝说村民们支持解放军的渡江行动。通过她的努力,村民们逐渐改变了态度。她说:“解放军是来解放我们的,他们不是来抢我们的,我们应该帮助他们,这样我们未来的生活才会更好。”这番话让许多村民开始反思,最终决定支持解放军。 4月20日的前夜,解放军的渡江计划已经准备就绪,马毛姐也主动报名参与第一批渡江的突击队。尽管队伍的首长因她年纪过小而拒绝了她的请求,马毛姐并未放弃。在夜色中,她悄悄地溜进了一艘突击船。 当船只开始驶离岸边,队伍发现了马毛姐的身影。首长本想命令返回,但马毛姐坚决地站在船头,她说:“我可以帮助大家掌舵,我的船技能比谁都好。”面对这种情况,首长只得让她留下,共同面对横渡长江的艰难挑战。 在渡江过程中,对岸国民党的炮火密集,敌人的机枪阵地不断向渡江的船只射击。马毛姐在火力覆盖下冷静地掌舵,她的船技果然高超,成功地避开了多次袭击。当她的船接近对岸时,她的手臂被飞溅的碎片划伤,但她没有放慢速度,继续引导船只前进,最终成功将30名战士安全送到对岸,成为第一艘成功渡江的船只。 在长江的战火中,马毛姐以一艘小渔船勇渡重洋,成功将解放军战士安全送达对岸。这一英勇举动迅速在战士们中传开,成为前线上鼓舞士气的佳话。而这场战役的成功不仅仅体现在军事上的胜利,更加速了整个解放战争的进程,为新中国的成立铺平了道路。 此后,马毛姐的名字不仅在她的家乡无为县传为佳话,连带着整个长江沿岸的人们都传唱着她的故事。她的事迹被编入宣传材料,成为激励人民群众支持解放事业的典型例子。在各类会议和集会上,解放军的政治工作人员会重复讲述马毛姐的故事,用她的勇敢和牺牲精神来激励更多的人投身到解放战争中来。 在马毛姐的家乡,她的英雄行为激发了村民们对未来的希望和对新生活的向往。原本因战争而畏惧不安的渔民们,现在谈论的更多的是如何能像马毛姐那样为新中国的建设贡献自己的力量。马毛姐自己也没想到,她简单的一次行动会引发如此深远的影响。 尽管年仅十四岁,马毛姐的成熟和冷静超出了她的年龄。战后,她并没有因为一时的名声而自满,反而更加努力地帮助家乡人民恢复生产,重建家园。她经常被邀请到各种会议和学校,向人们讲述她的经历和见解,鼓励年轻人要有责任感和奉献精神。 解放军在渡江战役中也深刻体会到民众力量的重要性。马毛姐的事迹成为了解放军与民众合作的典范,让军民关系更加紧密。这种紧密的联系不仅在战时发挥了重要作用,也为后来的社会主义建设奠定了坚实的基础。解放军领导层对此深有体会,因此在战后的很多公开场合都会提到马毛姐的故事,表达对她以及像她这样的普通百姓英雄的敬意。 此外,马毛姐的行为也极大地提升了女性在社会中的地位和形象。在一个以男性为主导的社会里,一个14岁的少女能够在关键时刻站出来,不仅改变了一场战役的结果,也在某种程度上改变了人们对女性能力的传统看法。马毛姐成为了女性力量的象征,激励着无数女性在新中国的建设中发挥更大的作用。 随着时间的推移,新中国的成立消息传遍了大江南北,人民群众的生活逐渐步入正轨。而马毛姐的故事,作为那个时代的一个缩影,被载入了历史的篇章。她不仅是长江战役中的一个英雄,更是新中国成立众多英雄中的一员,她的名字和她的故事将被永远记住。 来自 任仲文编. 千秋伟业百年风华 “七一勋章”获得者风采录[M]. 2021