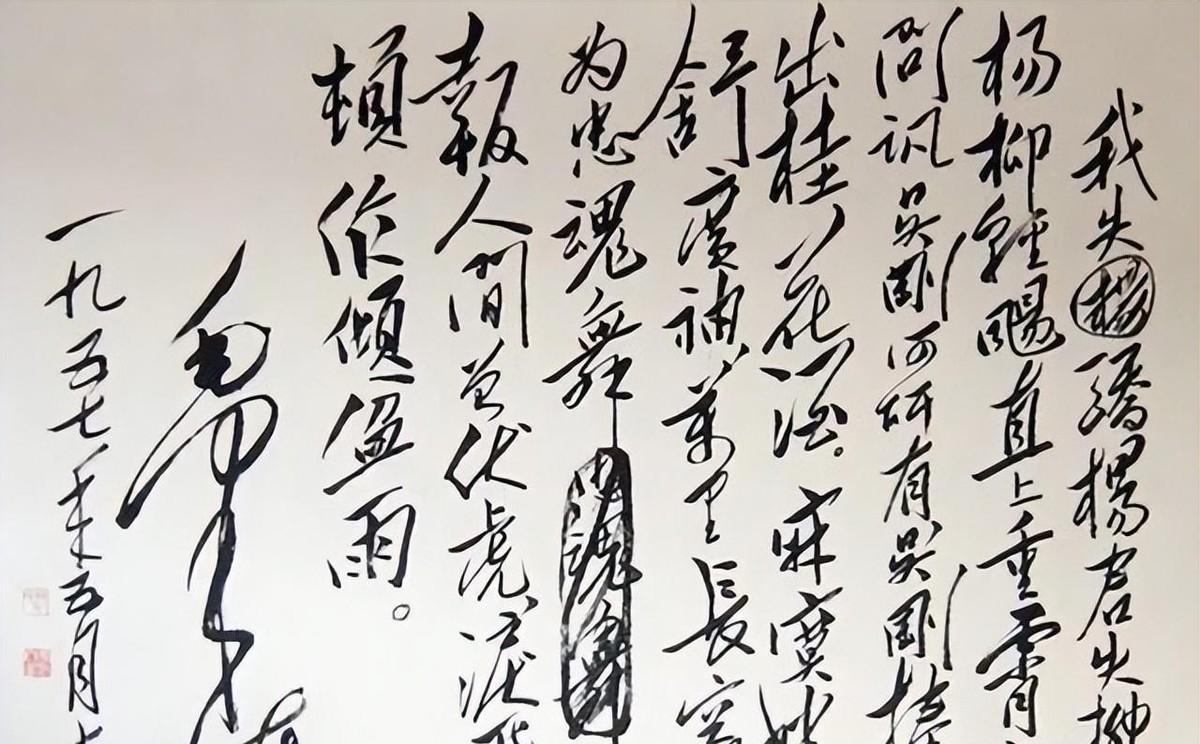

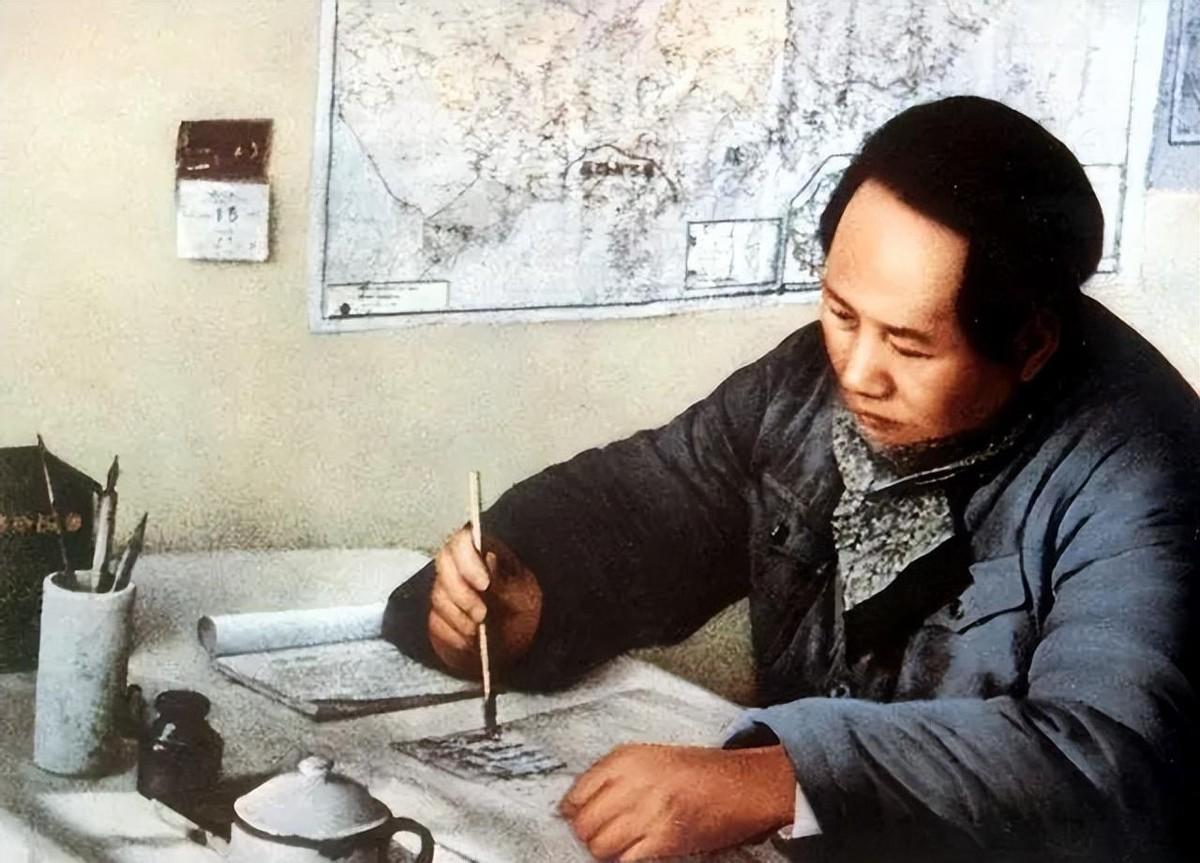

毛主席被自己偶像胡适断言“考不上北大”,连词作也被胡适接连贬低“怪、”“肉麻”、甚至是“没有一句通的”,两人之间有恩怨吗? 在20世纪初的中国,是一个历史转折的时代,学术和政治思想的剧烈碰撞与交织构成了那个年代的背景。当时,中国社会正处在由封建社会向现代社会转变的过程中,知识分子在这一进程中扮演了至关重要的角色。在北京大学这一知识的殿堂中,两位截然不同的人物,胡适和毛泽东,上演了一幕幕师生与理念的碰撞。 胡适,作为留美归来的学者,带着对西方现代文明的理解和尊崇,他倡导语言的简化和文学的革新。而年轻的毛泽东,虽然对胡适的学术成就和才华深感敬仰,但两人的思想渐渐产生了裂痕。尤其是在胡适首次看到毛泽东的诗作时,他的日记中流露出了不满与失望,这成为两人关系初步疏远的开端。 随着时间的推移,中国政治舞台上的变迁逐渐加速,1920年代的中国社会风云变幻,正是从一个封建的旧时代向现代化社会过渡的关键时期。这一时期,青年毛泽东的政治活动愈发活跃,与此同时,胡适则持续深耕于学术和文化的改革。两人在思想上的裂痕也随着时代的变迁愈发明显。 毛泽东自青年时期起就展现出了对政治的极高敏感性和参与热情。1919年,巴黎和会上中国外交的失败引发了全国性的愤怒和抗议,这便是历史上著名的“五四运动”。在这场运动中,毛泽东不仅是活跃的参与者,更是思想上的积极推动者。他在湖南长沙发起了大规模的学生运动,并在演讲中强烈批评了当时政府的软弱和腐败,呼吁青年学生应积极参与国家事务,改革中国的未来。 同时,毛泽东对共产主义理论的兴趣也在这一时期开始萌芽。他频繁阅读马克思、恩格斯的作品,并开始接触国际共产主义运动的资讯。通过对这些理论的学习,他逐渐形成了自己的政治理念,认为只有彻底的社会和经济改革,才能真正救中国于危难之中。 而胡适在这一时期则继续他的文化研究和推广白话文的工作。他的理念主要是通过文化和教育的改革,来逐步推动社会的进步。胡适认为,中国的文化需要摒弃繁琐的文言文,采用更为通俗易懂的白话文,以此来提高国民的文化素养和思想觉醒。他在北大的讲座中常常强调,语言的简化是文化革新的第一步,只有让更多的人能读懂书、讨论问题,中国才有希望实现现代化。 然而,胡适对于毛泽东的诗歌持续保持批评态度。胡适在自己的日记中多次提到,他对毛泽东早期诗作的不满,他认为毛的诗作太过于模仿古典诗词,缺乏创新精神。胡适曾在日记中写道:“毛某人的诗,试图用古典的形式来表达现代的思想,但往往效果逊色,显得既累赘又浅显。”他对毛的这种文学尝试并不买账,更别提毛后来的政治诗作,如《清平乐·六盘山》等,胡适直言不讳地表达了自己的不满和批评。 此外,胡适在文学上对毛泽东的批评,也反映了两人在更深层次的意识形态冲突。胡适虽然赞赏西方的科学和民主,但他对共产主义和激进的社会改革持保守态度。他担心这种激进的政治理论会给中国带来混乱和分裂,而他更倾向于通过渐进的方式,逐步实现社会的改革和发展。 随着两人在思想和政治立场上的分歧加深,胡适和毛泽东的关系也逐渐变得疏远。这种师生之间的分歧,最终演化成为了两种截然不同的中国现代化道路的代表。而这一切,都深刻地影响了当时及后来的中国文化和政治格局。