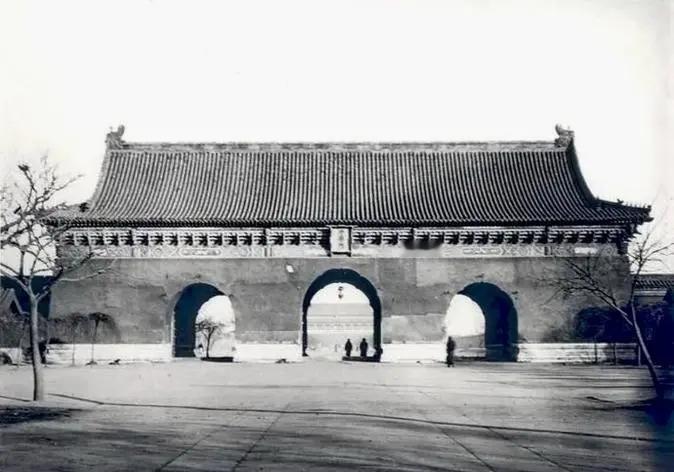

清政府被推翻后,孙中山想把“大清门”的牌匾改刻“中华门”,然而工匠把牌匾拆下之后,一看背面傻眼了,无人敢下手!孙中山得知后却笑道:晚到了一步,背面刻了什么呢? 1911年,中国历史迎来了剧变的一幕。辛亥革命爆发,以孙中山为首的革命党人推翻了持续了两千多年的封建帝制,标志着清政府的垮台和中华民国的建立。这场革命不仅结束了帝制的统治,更为中国带来了未曾有过的政治与社会震荡。1912年初,北京城内外,革命的狂欢仍在继续,人们对未来充满了期待。 紫禁城内,许多建筑物都承载着深厚的历史痕迹。孙中山决定从这些象征性的符号入手,首先改变的便是显赫一时的“大清门”。这座门牌不仅象征着旧王朝的权威,也是封建制度的直接表征。孙中山计划将其改名为“中华门”,以此昭示新时代的来临和民族的复兴。 挑战与决策当工匠们开始拆卸那块沉重的石质牌匾时,一个出乎意料的问题出现了。原来这块牌匾的背面早已被刻上了“大明门”的字样。这块牌匾不仅见证了明清两代的更迭,还意外地记录了一个历史秘密。面对这样的发现,工匠们一时不知如何是好,因为任何进一步的雕刻都可能损毁这块具有重要历史价值的文物。 在紫禁城的深处,孙中山站在那块历史悠久的牌匾前,面对着一群围聚的工匠和顾问。空气中弥漫着尘土的味道,而紫禁城的每一块石砖似乎都在诉说着往昔的荣耀与沧桑。此时此刻,他们面临的不仅是如何处理一块石匾的问题,更是如何在尊重历史与迈向未来之间找到平衡。 孙中山眼中闪烁着坚定而深邃的光芒,他清楚地意识到,这块牌匾承载的不仅仅是历史的重量,更象征着一个国家的身份和记忆。他缓缓走近牌匾,轻轻触摸着那些刻有“大明门”和“大清门”字样的石面。这块石匾见证了多少朝代的更替,多少历史的变迁,现在,它又将成为新纪元的见证。 转身面向困惑和期待的人群,孙中山的声音坚定而清晰:“我们站在一个新的历史节点上,我们有责任开创一个属于中华民族的新时代。历史的车轮已经滚滚向前,我们不能停留在过去,但我们也绝不能完全抹去那些铭记我们民族历史的痕迹。” 他的话语在静谧的空气中回荡,工匠们和在场的每一个人都被这种强烈的历史使命感所感染。孙中山继续说道:“这块牌匾,将被保留并珍藏,它将作为历史的见证被后人铭记。而我们,将会立下一块新的牌匾,标志着中华民国的开始,标志着我们民族自主的新纪元。” 紫禁城内的气氛由紧张转为振奋。人们开始积极讨论新牌匾的材质和设计。孙中山建议使用简单而朴素的木材,这不仅能够节约成本,更重要的是,它象征着新政权的朴实无华和实用主义精神。木材易于获取,也便于加工,更重要的是,它能够承载上油漆和雕刻,方便未来的任何必要修改。 随着计划的确立,工匠们迅速行动起来。他们精心挑选了质地坚硬的木材,开始刻画设计图案。设计上,新牌匾采取了简约而不失庄重的风格,中间醒目地刻有“中华门”三个大字,字体仿照古典篆书,既显示出一种庄严的历史感,也体现了新时代的文化自信。 而对于那块有着深厚历史痕迹的旧石匾,孙中山亲自下令将其搬运至即将建立的国家博物馆,特设一展区,用以展示中国从帝制到共和的过渡。这块石匾被特别保护起来,安置在一处由精美玻璃罩保护的展示台上,周围配以详尽的解说板,介绍其历史背景和所经历的历史变迁。 几天后,新牌匾在众目睽睽之下被缓缓安装在了原来“大清门”的位置。这一天,天空湛蓝,阳光明媚,仿佛也在庆祝这一刻的到来。当“中华门”三个金色大字在阳光下闪闪发光时,人们的脸上洋溢着自豪和希望的笑容。这不仅是一个简单的牌匾更换仪式,更是一个民族从封建走向现代化的重大标志。 随着新牌匾的揭幕,孙中山在台上发表了简短而有力的演讲,他强调这块牌匾代表的不仅仅是一个名称的更换,更是对未来的承诺和对过去的敬畏。他的话激励了每一个中国人,也为中国的未来描绘了一幅光明的图景。 这件事最终成为了一个广为流传的故事,象征着新旧交替和历史的进步。而这块新的木质牌匾,以及被精心保存的旧石匾,一直是中华民族自强不息、敬重历史的明证。 来自 芶正安作. 诗述中华史[M]. 2021

龙翔

伟大的孙中山,永远怀念。

用户12xxx09 回复 04-26 19:07

清朝是袁世凯推翻的,并不是他,他只是日本人的女婿!这人并没有对这个民族做什么大贡献!没什么好怀念的!

美国末日lol 回复 04-26 19:24

一个挟日反清,一个联俄抗美。

chaboshi

罗里吧嗦,既然不能反过来用又不方便改字,那就另作一块好了

xu2897196 回复 04-26 19:20

关键是这个已经是古董了。

天涯明月夜55号 回复 04-26 18:11

吃东西还怪麻烦,你怎么不吃下去接着拉

Yfhjkbhff

武昌起义,孙事先不知道,事后从报纸上看到消息以后,动身回国。那时党权掌握在宋教仁手里,军权掌握在黄兴手里

中年大叔 回复 天下 04-24 22:58

好像在洛杉矶洗餐盘。

天下 回复 04-24 11:32

请问孙先生回国前在哪个国家?[得瑟]

苦乐随缘吧

胡扯八道

醉李飞刀

瞎说一通!清朝民国交替时孙中山什么时候跑北京了?

虚海

一看就没读历史,当时孙还在海外忙着拉赞助

老胆爱电子管

先一惊一诈,然后开始抖懒婆娘的裹脚布,网文标准格式。

12xxxxxxx56 回复 04-26 23:47

AI小作文定式

雪山灰狐 回复 04-26 19:14

精辟

激昂一鎓

南京,那来的紫禁城。

程默 回复 04-26 23:15

南京是朱元璋 朱棣迁到北京了

用户10xxx68 回复 04-26 18:51

南京的确有过紫禁城

Jeackince

孙先生无愧中国反封建帝制第一人

漂流瓶

文章啰啰嗦嗦

离骚

胡说八道,孙中山1925年第一次去北京时去世了,

用户12xxx94

之前有看到过报道,应该是真的

用户10xxx59

故事很精彩,但愿是真的!

淡淡的云彩悠悠的游

英雄所见略同

老欧

孙先生虽然有其局限性,但毫无疑问是一位伟大的开创者和引路人。 现在满大街都是ai文,真的很恶心。

小孽

不管怎么说孙中山都是伟大的!不仅推翻封建主义清,还有黄埔军校。

龙腾虎跃

只用了两面,而石料是四面,还有可用

用户96xxx68 回复 04-26 19:38

确定不是六面?

一捧净土掩风流 回复 04-26 20:32

知道什么叫匾?如果按你说的长宽高,那它有八个“面”呢!厚度只有几公分的石匾啊![滑稽笑]

鹏飞

好像就是另做了一块 不过罗里吧嗦不知所云

鼻屎郭调查官

吹牛B[静静吃瓜]

嗯。

之前有个帖子:中国最伟大的人是谁。有不同的各种答案。综合起来:秦始皇。如果是近现代,中山先生!

用户10xxx14

不应该是大顺门么?清朝和明朝中间还间隔着一个李自成的大顺朝呢。不可能皇宫的门牌上还写着大明两个字

程默 回复 04-26 23:12

嗯 大顺的牌匾还没刻好就被吴三桂带清兵灭了 那时候一个朝代的牌匾起码要年把时间才能雕刻好 这李自成坐朝就个把月 连大明的牌匾都没来得及拆

和风思雨

本来是大明门,清朝将之反过来刻上大清门,省了材料费[呲牙笑]

风灵无畏

国父千古!

史瓦罗

开头一段话,后面都是ai编的,半真半假

用户18xxx36

不是有6个面么?

老吴

武昌起义的英雄们永垂不朽!

十二爷

[点赞]

红色警戒ra2

拖沓冗长,举报

南柯一梦

废话真多啊

Brownlhy

牌匾上两面都刻了字这么大的事历史上没有记载?难道还有谁能偷偷去刻上去?

大铎土

孙中山什么时候到的紫禁城???

英雄所见略同

那么请问 孙中山到北平干啥了