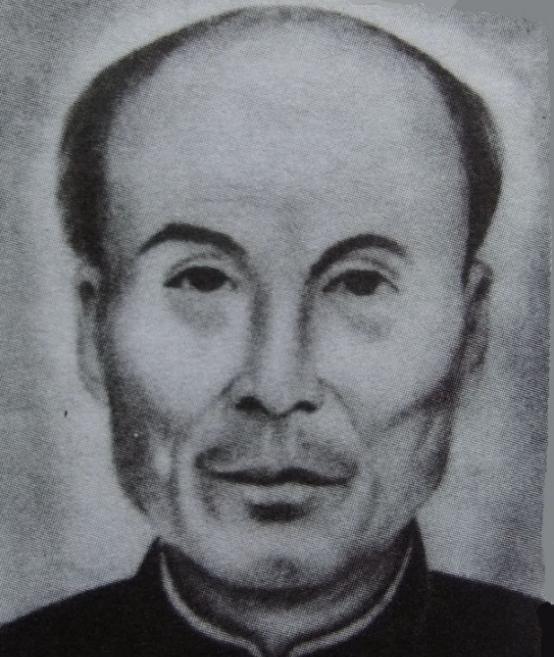

解放后,戴笠独子两抓两逃,眼看已经销声匿迹,多亏一文盲老汉的无心之失,让他在浙江暴露。 在20世纪的中国,随着1949年新中国的建立,国民党的残余势力开始了他们潜伏与逃亡的生活。 在这一大背景下,戴藏宜的故事尤为引人注目。戴藏宜是国民党著名特务机构——军统的领导者戴笠的唯一儿子。由于父亲的地位,戴藏宜从小就在乡间称霸,而戴笠的突然去世和国民党的败落让他的生活陷入了彻底的颠覆。 戴笠去世后不久,戴藏宜试图控制住父亲留下的庞大遗产。然而,在戴笠的遗产分配上,军统内部已经形成了复杂的利益纷争,新的领导人毛人凤及其他干部都在秘密策划如何瓜分这些财富。戴藏宜由于缺乏真正的权力和人脉,很快就发现自己在这场权力游戏中处于绝对的劣势。 在1949年中华人民共和国成立之后,随着政权的交替与国民党势力的迅速溃散,许多国民党的高级干部和特工人员开始了他们的逃亡生涯。戴藏宜作为戴笠的独子,其父曾是国民党军统局的掌控者,身份特殊,处境尤为艰难。 戴藏宜在戴笠死后不久,就迅速发现自己在军统内部的地位急剧下降。军统的新领导人毛人凤以及其他干部开始秘密谋划分配戴笠留下的庞大财富。戴藏宜发现自己在这场权力游戏中几乎毫无立足之地。他本能地感到必须迅速逃离内陆,前往较为安全的台湾继续寻求庇护。然而,戴藏宜的行动计划却显得非常鲁莽。 在计划逃往台湾的过程中,戴藏宜选择从浙江南下福建,再找机会搭乘船只过海。但是,他在逃亡的方式上犯了一个致命的错误——他坚持要乘坐轿子移动。轿子在那个年代是富贵人家的象征,而在战乱频繁、物资匮乏的年代,这种奢侈的行为无疑是极其引人注目的。在当时,大多数人选择步行或是简陋的车辆迁徙,戴藏宜这样高调的逃亡方式,很快就引起了周围人的注意和议论。 戴藏宜在逃亡路上的每一步都显得过于张扬。虽然他的随从尽力保持低调,但戴藏宜身穿昂贵的西装,手持精致的行李,这一切都与他周围那些满身尘土、慌不择路的难民形成了鲜明对比。这种不符合常态的奢华在民间流传开来,引起了不必要的注意。 在戴藏宜抵达一个名为白石乡的小村庄时,他的命运发生了关键的转折。白石乡虽然偏远,但因多次被称为“土匪窝”,这里的居民对外来者保持着高度的警觉。就在戴藏宜逗留期间,一个当地的文盲老汉走进了村中唯一的小报摊。 老汉的行为很是异常,他明显不识字,却坚持要买份报纸。报摊老板出于好奇,便与老汉闲聊几句。在谈话中,老汉不经意提到自己见过一个“外地人”,那人穿着不凡,还带着几个人,看起来不像是普通逃难者。更让人觉得可疑的是,老汉描述那人的样貌时,不禁提到了其高贵的举止和显眼的服装。老汉的这番话没有引起太大的注意,但却被一旁同样来买报纸的解放军战士无意中听到。 这位战士原本只是例行公事地在村中巡视,寻找可能潜藏的国民党逃兵。听到老汉的描述后,他立刻意识到这位“外地人”可能不寻常。他没有立刻行动,而是小心翼翼地开始观察和收集更多信息。几天的观察后,战士终于确定了戴藏宜的藏身之处——一个废弃的农舍。 解放军迅速行动,包围了农舍,并在黎明时分发起了突袭。戴藏宜被毫无防备地捕获,当时他正坐在破旧的桌旁,试图从一张破旧的地图上寻找逃跑路线。他的表情中既有惊讶也有绝望,因为他意识到,自己长时间的逃亡生涯和努力都宣告结束。 在被捕后,戴藏宜被带回当地的县城,并很快接受了审判。他因为在军统时期的种种罪行,以及逃亡期间的行为,被判处了死刑。1951年1月30日,戴藏宜在江山县被执行了枪决,这不仅标志着一个时代的结束,也是对戴藏宜一生罪行的最终审判。他的死,虽然为那些曾因他而受苦的人们带来了某种程度的安慰,但更多地是提醒了人们,在动荡不安的岁月中,每一个选择都可能决定一个人的命运。 来自 白希著. 开国大镇反[M]. 2006