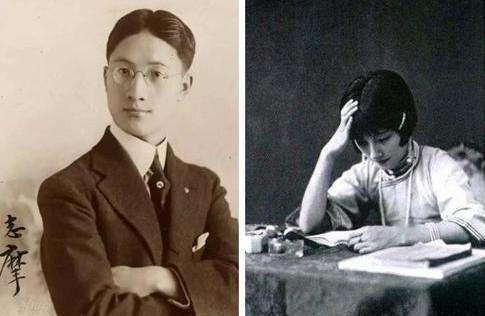

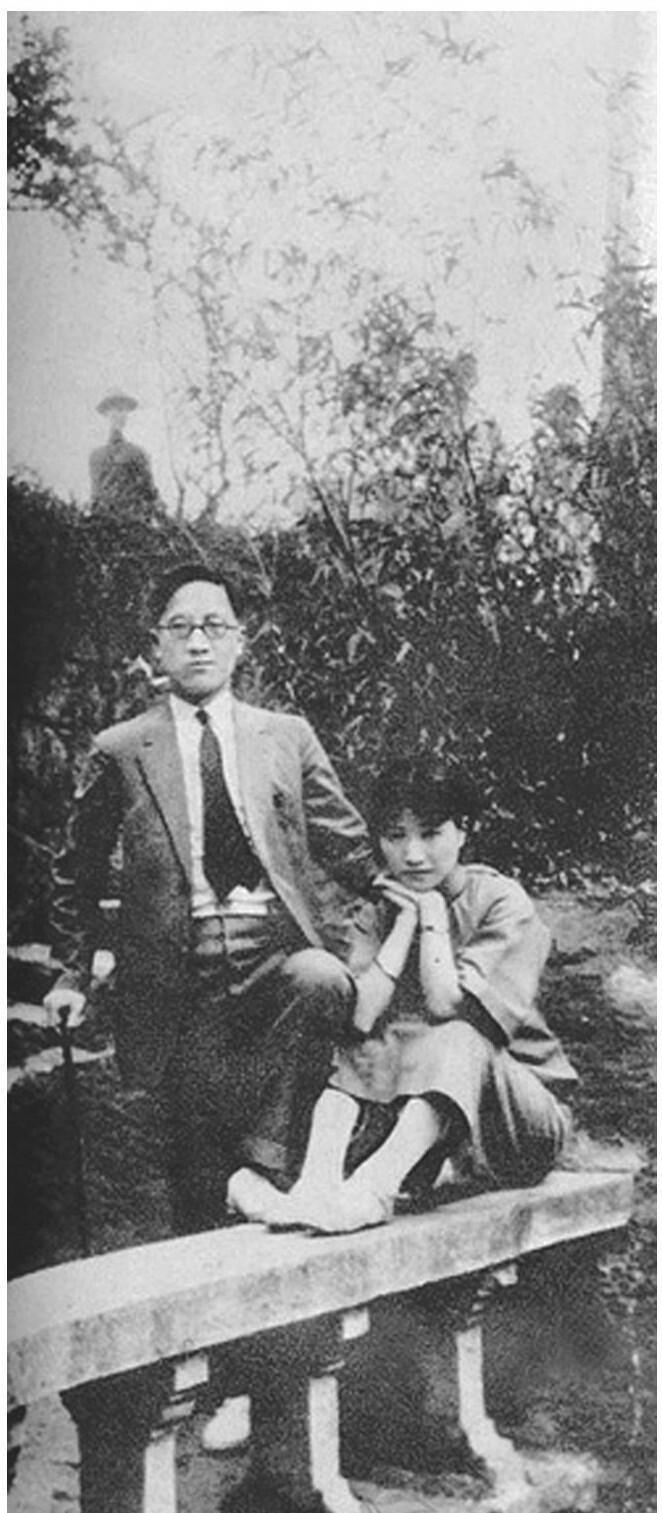

1931年,徐志摩意外身亡后,在他的葬礼上,身为妻子的陆小曼曾大吵大闹,坚持要给徐志摩换寿衣、换棺材,这是为什么? 1931年11月,中国文坛上演了一幕悲剧,标志性的诗人徐志摩在前往北平参加林徽因演讲会的途中,因飞机失事而遽然离世。这个消息像冬日里突然降下的暴风雪,给当时已经因政治动荡和社会变迁而颇感凄凉的文艺界带来了更深的阴霾。徐志摩与陆小曼的婚姻,虽充满爱意,却也是充满争议和挑战,特别是在传统观念与现代观念交锋的年代背景下。 徐志摩与陆小曼的最后一次争吵,终结于徐的突然去世,使得陆小曼的情绪复杂到了极点。飞机坠毁的消息传到陆小曼耳中时,她难以接受这突如其来的打击,悲痛欲绝地将自己封闭在了情感的牢笼里,不愿面对这残酷的现实。而处理徐志摩后事的责任,最终落在了他的前妻张幼仪及其家人肩上。 据了解,徐志摩的遗体在事故中受到了极其严重的损伤,以至于连最初的相貌都难以辨认。张幼仪在得知这一切后,不计前嫌,出资聘请医生对徐的遗体进行了必要的修复,以尽可能恢复其尊严。然而,陆小曼的情绪在葬礼上达到了爆发点,她坚持要为徐志摩更换寿衣并将棺材更换为西式,以体现徐志摩生前的形象和身份。 陆小曼此举背后的动机是复杂而深刻的。作为徐志摩的妻子,她无法接受丈夫以这样一种形式被永久地定格。在她眼中,徐志摩一直是那位充满诗意,西装笔挺的现代文人,而非葬礼上所呈现的那位穿着传统黑色长袍的古板形象。陆小曼试图通过更改徐志摩的寿衣和棺材,来维持自己心中对他的记忆和尊重。 张幼仪和徐志摩的关系,尽管因离婚而结束,但在徐志摩不幸离世后,张幼仪仍然选择承担起处理后事的责任。她和她的家族在获悉这一悲剧后,立即开始筹备葬礼。在那个年代,对于已故者的最后安排,尤其是像徐志摩这样的社会名流,每一步都必须考虑周全,确保尊重与逝者身份相符的礼仪。 张幼仪家族选择了传统的丧葬方式,包括一副精美的木质棺材和传统的黑色长袍寿衣。这种选择反映了对徐志摩生前身份的尊重以及对中国传统文化的重视。棺材是由红木精制而成,表面涂有光泽的漆料,使其看起来庄重而肃穆。寿衣则由最优质的绸缎制成,绣有吉祥的图案,既展示了对故人的敬意,也体现了对遗体的尊重。 然而,当陆小曼得知这一切安排后,她的反应极为激烈。陆小曼认为,徐志摩生前总是衣着西装,举止洒脱,而这样传统的安排并不符合徐志摩的个性和她对他的记忆。陆小曼坚持认为,应该为徐志摩选择一套西式的黑色西装和一副现代感更强的棺材,以此来纪念徐志摩生前的形象和精神。 陆小曼的坚持不仅是出于对徐志摩个人形象的坚持,更深层的是她对徐志摩生前所倡导的现代化和西方化思想的认同。她希望通过这样的安排,让徐志摩即使在逝世后,也能保持那种超脱传统束缚的形象,反映他生前的文化立场和个人品味。 对于张幼仪而言,她的立场则源自于对传统的尊重和对徐志摩家族愿望的忠实体现。她知晓,虽然徐志摩生前曾追求过变革和自由,但在他的家族看来,传统的丧葬方式更能体现对祖先的敬畏和对徐志摩身份的认可。张幼仪认为,在徐志摩遗体已经因为严重的事故而变得脆弱的情况下,进行过多的物理干预,如更换棺材和寿衣,不仅技术上难以保证,而且可能会导致遗体的进一步损伤,这在传统观念中是对逝者的极大不敬。 随着葬礼的临近,两方的争执日益激烈。陆小曼不断地向徐家其他成员以及她和徐志摩共同的朋友们表达自己的意见,试图说服他们接受她的提议。她的行为引起了一些人的同情,也引起了另一些人的反感,认为她在争吵中缺乏对徐志摩的尊重。 最终,在葬礼的前一天,张幼仪邀请陆小曼进行了一次长谈。张幼仪耐心地解释了选择传统葬礼的理由,并表达了对陆小曼情感的理解和尊重。她告诉陆小曼,尽管她理解陆小曼希望以现代的方式纪念徐志摩,但请她考虑徐家的意愿和传统礼仪的重要性。这次对话虽然没有完全说服陆小曼,但她最终还是同意了按照张幼仪的计划进行葬礼。 徐志摩的葬礼在一片哀悼与尊重中缓缓进行。尽管陆小曼内心依然充满遗憾和不甘,但她也逐渐意识到,有时候,对逝者的尊重不仅仅是体现在外在的形式上,更多的是心中对故人的怀念和纪念。而徐志摩,这位曾经在诗意与现实间穿梭的文人,他的精神和作品将永远超越他生前的任何一个形象,留在人们心中。 来自 晓松溪月著. 悄悄是归来的笙箫 徐志摩传[M]. 2023

陈峰

徐志摩这个渣男和张幼仪离婚后还经常向其借钱并且从没还过。。。。。。[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][滑稽笑]