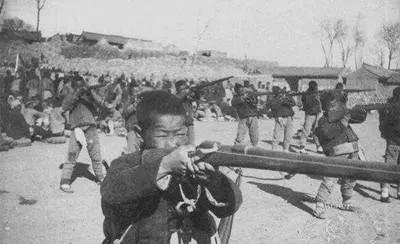

1942年,14岁的张旭初从口头庄逃到石大庄村时,遇上了伪军的追击,慌乱中,他躲进一户村内的粮仓,被两个伪军发现。他们把张旭初绑了起来,押往村子的广场,吊在树上。 1942年,在中国东部的小村落中,一段惊心动魄的故事正在上演。这一年的中国正处于抗日战争的残酷年代,社会动荡不安,村民们的生活每天都在剑拔弩张之中。14岁的张旭初,一个沭阳县抗日儿童团的团员,经历了家乡口头庄被日伪军扫荡的惨剧,他的生活和很多村民一样,被战争的阴影笼罩。 逃难之初,张旭初跟随着乡亲们,带着对安全的渴望,急匆匆地离开了家乡。他们躲避着敌人的搜索,一路向着邻近的石大庄村行进。然而,命运似乎并没有给张旭初带来太多喘息的机会,在他抵达石大庄的时候,一队日伪军恰巧在附近执行任务,这使得原本就危险的逃亡之路更添变数。 紧张和恐惧中,张旭初选择了躲入一户人家的粮仓,希望暂时避开追兵的视线。然而,安全只是短暂的,很快就有两名伪军发现了他的藏身之地。伪军毫不犹豫地把他绑起来,将他押往村中心的广场,并将他吊在了树上。此举不仅是要惩罚他,更是为了给其他可能的逃亡者或抵抗者一个警示。 在广场上,张旭初被无情地展示给村民们,他的手被反绑,身体因疲惫而颤抖。一名伪军提议:“干脆就在这儿把他枪毙算了。”但另一名伪军则出于某种考虑,建议暂缓执行,先对他进行审讯。他们向张旭初发问:“你是哪里人?干什么的?是不是新四军的?”张旭初心知自己的身份一旦暴露,不仅自己性命难保,还可能给村民带来更大的灾难,于是他选择了沉默。 在村中广场,树上吊着的张旭初,面对着众村民的目光,内心充满了绝望和无力感。村广场原本是村里的聚会地,常有喜庆和集会在此举行,但在战争的阴影下,这里却成了恐惧和苦难的象征。伪军的手中不仅握有枪支,更掌控着生死大权,村民们的命运仿佛随时都可能被轻易裁决。 伪军中的一个看起来年纪稍长的士兵,眼神冷漠,他手持武器,随时准备执行上级的命令。他们对张旭初的提问是出于审查,试图挖掘更多可能的反抗力量。张旭初紧闭嘴唇,即便是在生死关头,他也坚守着对抗日组织的忠诚,决不泄露任何信息,他知道,一旦自己的身份暴露,不仅自己无法幸存,整个村子都可能遭受更残酷的报复。 这时,一位年迈的老大爷缓缓地走出人群。他的步伐虽然蹒跚,但每一步都显得坚定而有力。老人的脸上刻满了岁月的痕迹,眼中透露出不屈的光芒。当他站在伪军面前时,虽然身形单薄,但其精神却异常坚定。他开口说话时,声音虽然略显颤抖,却清晰而有力:“他是我们村上的,我们村上的人都认识他,他是哑巴。” 这一幕让场面突然静了下来,伪军们的目光转向了老大爷,显然没想到会有人在这种情况下站出来。村里的其他人也开始响应老大爷的话,他们中有些人是张旭初的邻居,有些虽不常交流,但对这个勇敢的少年印象深刻。他们纷纷附和:“对,他是我们村的哑巴,一直生活在这里。” 伪军的士兵们开始交头接耳,他们的脸上流露出迟疑。这群平民的团结和勇气让他们感到困惑,不知该如何处理这突如其来的局面。其中一名伪军看向他们的队长,似乎在等待进一步的指示。 队长是一个中年男子,脸上刻满了沧桑。他看着张旭初,又看向站出来为他辩护的村民,内心的犹豫清晰可见。他知道,如果在这里杀掉一个无辜的少年,可能会激起更大的民愤,而他们的任务是维持控制,而非制造更多敌对。在这短暂的沉默中,村民们的眼神中充满了期待和恐惧,他们知道,这一刻的决定关乎生死。 终于,队长下达了命令:“放了他。”他的声音不大,却足以让所有人都听见。伪军士兵们虽然不情愿,但还是遵命解开了绑在张旭初身上的绳索。张旭初从树上被放了下来,虽然身体自由了,但他的腿因长时间吊挂而无法立刻站稳。 老大爷上前扶住了他,张旭初的目光与老人相遇,眼中充满了无法言说的感激。村民们则一边小心翼翼地观察伪军的动作,一边靠近,为张旭初送上水和食物。这一幕虽然简单,却在战火纷飞的岁月里,显得格外珍贵。 老大爷轻声对张旭初说:“孩子,你还年轻,生命里还有无限的可能。今天,我们能救你一命,是你的幸运,也是我们的责任。”这话虽然简单,但在那个充满不确定和危险的时代,却如同一盏明灯,照亮了张旭初心中的希望之光。 来自 中国人民政治协商会议辽宁省委员会文史资料研究委员会编. 辽宁文史资料选辑 第24辑辽宁解放纪实[M]. 1988