谈起我和妈妈的关系,我总会想起在我们之间发生的一件事,它精准地隐喻了这么多年以来,我与她之间的战争与羁绊。

2022年夏天在家,有天穿着领口宽松的t恤,胸前的纹身不小心被我妈发现,我们因此大吵一架。我赌气地想,要是再被发现胳膊上的纹身,干脆就说,你把那块皮肤割了吧,我还给你。

割肉还母,削骨还父,这大概是每一个中国小孩都有过的哪吒式复仇幻想。

那年年底我发烧到40度,退烧药不管用,她想用湿毛巾擦身体物理降温,我捂住胸口说不用了,烧得精神恍惚时,却听见她对我说的是,没事,妈妈不怪你。

一

县城独生女,父母双职工,母亲是教师,双一流大学毕业,这些标签叠加在我身上,无论如何我妈想不到的是,她培育出来的女儿,在读了四年大学工作后,竟然会成为一个染彩色头发、纹身、穿孔、抽烟、吃精神药物维持心理健康、“混迹”在livehouse的不良少女。

当然,每次回家我还是会小心谨慎地做好伪装——把烟藏进薄荷糖铁盒里,打火机换成砂轮的,出门抽烟随身带香水小样,对着镜子费劲半个小时换上透明唇钉舌钉鼻钉,夏天穿着能遮住小半个花臂的t恤。但今年春节顶着红发回家时,还是挨了一顿骂:“你朋友都是敷衍你说好看,只有我才会对你说实话”。

避免手上沾烟味的烟托

最后我是哭着离开家的,都23岁了,她还是不相信,我真的过上了一种脱离家庭保护也可以很幸福的生活。回到出租屋,在房间点上烟深吸一大口,才感到这具身躯终于回归了本位。

仅仅是头发颜色就能让我和她之间不断产生争吵,我不敢想象如果其他那些更叛逆的行为被发现会怎样,毕竟在骑着电动车二十来分钟就能到头的小县城,在一桌饭局就能交叉各种关系的地方,父母同事、朋友的子女,找不出一个比我更怪的;他们要么在读书读研,要么在家二战三战考公,要么已经找到了一份稳当的工作。

而只有我顶着一头彩色头发,每年春节回家甚至都找不到能社交的老同学,把自己关在房间里听着吵闹的摇滚乐,还没到被催婚的年纪,就整天吵吵嚷嚷着不要结婚生孩子。

我的一部分“破塑料片纸片”收藏

一旦我和妈妈中有一个主动撕开矛盾的裂缝,被日常琐碎与关心所掩盖的表象就会轰然坍塌,而结局也注定是以沉默和假意遗忘收尾,直到我们其中某人开口“投降”,再次用小心翼翼的关心回避真正的问题,如此循环往复。

但事实是,我很喜欢红色头发的自己,朋友们也都是出于真心赞美我。妈妈口中我那些远不如家人重要的朋友们,那些我在livehouse、在网络上交到的“乱七八糟”朋友们,让我第一次明白,我不必孤注一掷地把所有期待都押在家庭的评判。

朋友镜头下红发的我

二

我的成长路径似乎本应和家庭背景相似的同龄人一样安稳,在前20年左右的人生中,完全是好学生和乖乖女的形象:听话,懂礼貌,学习成绩还算不错,高中进入县城的重点班,大学顺利考入省会城市的大学读新闻传播专业,几乎从未让父母费过心。

曾经有很长一段时间我想不通,为什么短短几年,我和妈妈的关系突然就进入了一种难以调和的冲突之中。后来看到一项调查,北大心理学教授徐凯文研究了关于自杀危机学生父母职业分布图,教师家庭子女在各类职业中占比高达29%,远超第二名三倍多。

我妈妈并不是那种典型的、“打鸡血”把孩子逼到抑郁的教师,但在熟悉的环境里如此工作二十多年,周遭目所能及,就是她的全部参照:有时,她会很开明地说“妈妈对你没什么期待,你自己过得开心就好”,但我们的很多对话都绕不开她周围教师同事的子女,也就是她所期待我选择的路径:谁受不了上海的工作强度回老家了,谁毕业后在家三战考研终于上岸了……

考研二战极度劳累时向她哭诉,妈妈说:“这是你自己要选的路”,但其实她比谁都希望我能考上研究生,回到风光的象牙塔;甚至在工作后同步准备雅思和申请时,她还暗示我再考一次研。

大概是因为前20年的人生太过于良训地顺着轨道前进,在接受大学教育和自我觉醒的双重作用下,后青春期叛逆的种子开始萌发。在大学,我疯狂阅读福柯、茨威格、米沃什、阿列克谢耶维奇、上野千鹤子,也会“打破禁令”翻墙出校门去外地看演出。

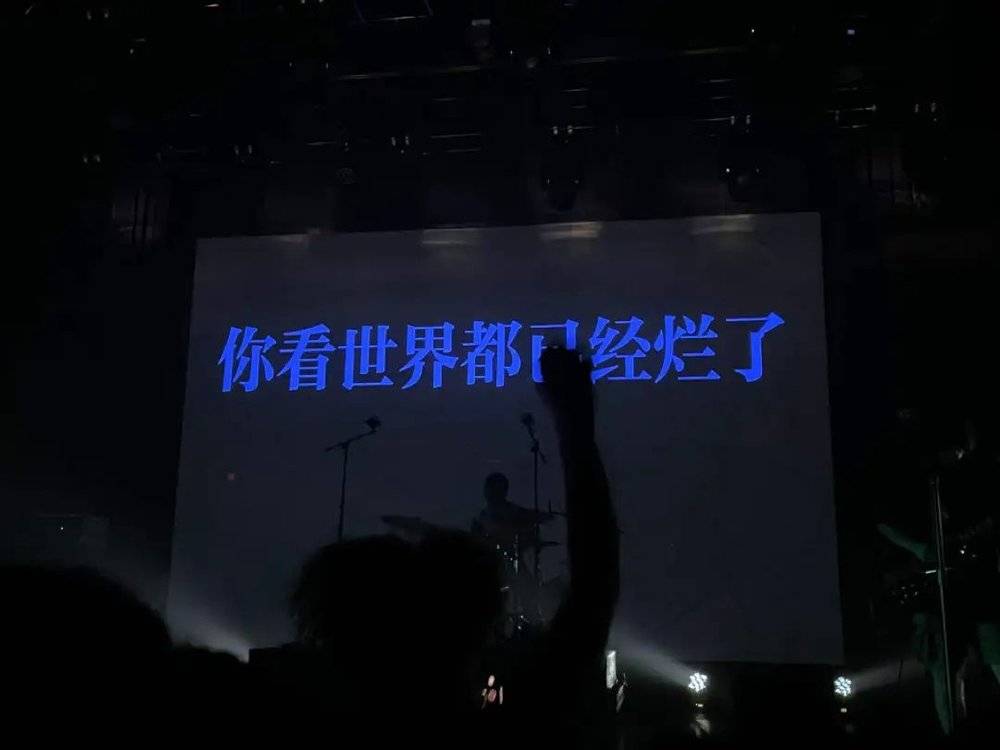

挤在狭小的livehouse里挥拳呐喊着“拒绝来自未知的邀请吗/你看世界都已经烂了”时,我第一次觉得,做个坏孩子的滋味真不错。

三

而当我展露出叛逆的苗头,妈妈能做的就是企图将我规训到期望的道路上,她迅速地展露出她的控制欲,无论是个人审美、生活细节还是未来的人生规划。妈妈会毫不留情地指责我“烫头发像大妈”“染头发颜色太另类”“买的衣服老气”;我在墙上贴满了乐队海报,总要和她拉锯要不要撕下来。

迟来的叛逆期同时让我尝试用一种“急切地跑向另一端”的方式掌控身体:染夸张的发色,纹身,穿孔。

胸口的纹身(一行字“rose-colored”,其实是在心脏位置)被发现后,有天在我洗澡时她突然打开门,盯着纹身说,只有在“那种”场所工作的女人才会纹身。

好玩的是,正因为她的概念里没有耳洞之外的“穿孔”,有次戴着透明唇钉被她发现嘴角有个奇怪的东西时,她想伸手帮我擦掉,我火速把钉子藏进嘴里,所以从来没有暴露过我的钉子们。

六月初我去看了场演出,乐手中途在台上说,“我看下面不少打钉子的,高考得加油啊,只有考到大城市才能当亚比,在小县城只能当非主流。”

台下一片欢乐,我默默低下头苦笑:在小县城,我连非主流都当不了,只能在妈妈面前永远扮演成乖小孩的模样。

每年不得不被“春节”这个绕不过去的坎扔回县城,才越发痛彻地领会到“我把故乡给卖了”是一种什么样的悲哀,灰霾的天空、陈旧的建筑诅咒我被迫和过去的记忆再度产生联结,无数张相似的脸孔,无数条相似的成长轨迹,被迫囚禁在一间房子的人与人,血缘强加于个体逃不掉的宿命,它们共享着同一种绝望。

县城一角

四

今年过年回家发生了一件“天塌”的大事:我行李箱里的文拉法辛不小心被他们发现,爹如临大敌,问我是什么药之后沉默出门抽烟,妈妈默默躲向一边啜泣。

我像自己抽烟被抓现行一样抓耳挠腮不知所措:爸妈你们听我解释,俺们抑郁症不是周一三五不开心周二四六以泪洗面周日想死,我只是一个还挺能活的有点精神病的小女孩,需要看医生吃药稳定情绪和睡眠!

但妈妈的眼泪还是刺中心脏的一根钢针。回家时妈妈讲起了县城一个跳楼的女孩,自杀的原因显然是糟糕的家庭,偏执的母亲,喋喋不休的争吵。压垮她的最后一根稻草是某天突然断裂的书包带,轰然散落一地的书籍让她在遗书里写下,我的人生也承受不了这么多的重量了,于是她从六楼一跃而下。

那天似乎是个好天气,她还在遗书里说,今天的天气真好,是个适合离开的日子。

讲起这些时她一直在哽咽,我知道,她在内疚和我爸同样糟糕的关系对我的影响,但话到了嘴边依然变成预想之中的“你要积极面对生活”。

我没有什么好指责的,只是安静地听她讲话,抚摸她的脊背,并在心里默默对她道歉:其实过去我手腕上好了又添的伤疤,穿孔和纹身刺进皮肤的痛感,已经替我挡了很多次那样的念头。

五

金爱烂在小说集《滔滔生活》中的一个短篇《刀痕》,用寥寥几句就刻画出了东亚家庭的共同困境:“爸爸就是这样的人。他自己制造出状况,然后让妈妈做决定。”“我说要考私立大学,爸爸也爽快地同意了。妈妈反对,却会帮我交学费。爸爸只是赞成,却什么都不管。”这也是我家庭的写照。

像千千万万个相似的中国母亲,为了我,她努力维系着这段婚姻以及担负起背后种种责任,大学的学费和生活费、考研辅导班的学费、工作初期的房租,几乎都是她支持我的;而在因为发色争吵的两天后,即将返回工作城市之际,我的行李箱里依旧塞满了她执意要带上的卤牛肉和饺子。

妈妈单纯的善意,让我永远愿意为她保留心底最柔软脆弱的一隅,在矛盾与痛苦的时刻,我只想像二十年前那个未成型的胎儿般,褪却一切,赤条条地蜷缩在她的子宫里,安心地睡上一觉。

而我呢?像《滔滔生活》的序言里译者所概括的,生而为小地方出生的女性,“抓紧稀少的可能性坚持学习、打工、为未来的生活累积资源”,“她们的身体和精神日复一日经历着希望的损耗,她们看得到父亲的衰弱,看到操劳又忍耐的母亲,等她们再看回自己,只觉得惘然、荒谬、愠怒。”

工作之后有次和妈妈打电话,她用开玩笑的语气说,“一个人在那边,别想家想得哭呀!”我局促地笑了笑,并在心里默默向她道歉:对不起,妈妈,其实我并没有那么想家。

我也很想告诉妈妈,这个比她小二十多岁的孩子,已经在几年的历练和自我教育中摸索出了当代社会的生存法则,这显然是在县城的熟人社会所并不适用的。其实她已经可以一个人在大城市构建自己的小世界,缓慢地工作,缓慢地活。

今年春节前和朋友一起写对联、做饭,过我们的“春节”

六

我尝试过几次对妈妈交付内心的想法,但没有勇气向她展露我的内心世界,担心她会轻飘飘地把它消解掉。

再后来考研二战也失败后,实在无法忍受家里弥漫的控制欲,我立刻动身去杭州面试了工作并安定下来,但父母一直对此颇有微词,直到六月突然打电话说要来杭州找我谈谈,我才明白,原来他们不相信我在这边工作生活一切都能照料好,想让我尽快回家找个“合适”的工作。

特别是妈妈,她偏执地试图让我相信,没有她我就无法照顾好生活。但具体是什么,下一步该怎么办,其实她自己也不清楚,只想着尽快让我回到掌控范围内“安排”我的生活。

我以一种一生只一次的决心写下了一封六页的信,颤抖地交给他们。

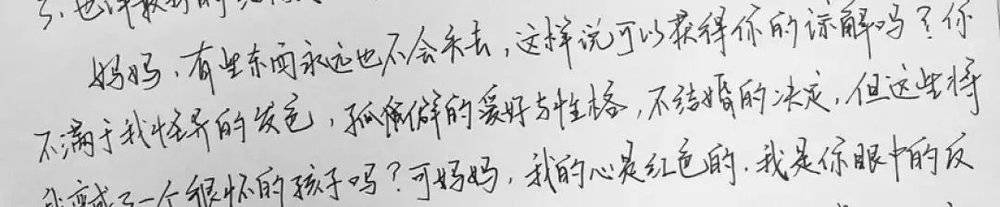

信的节选

在那封信中,我对妈妈坦诚道:

“妈妈,有些事情永远也不会失去,这么说可以获得你的原谅吗?你不满于我怪异的发色,孤僻的性格,不结婚的决定,但这些让我变成了一个很坏的孩子吗?”

妈妈流着泪看完了那封信,什么也没说,后来她在我的出租屋住了几天,去灵隐寺为我求了一串祈祷学运的手链,每天晚上做好饭菜等我回家,我们只是照常吃饭,聊些家常琐事。

妈妈在出租屋那几天,每晚下班回家都能吃到她做的饭菜

临走那天我问她要不要把那封信带上,她遮掩着说不用了,后来我在她的手机相册里,看到她拍下了信的每一页并点了收藏。

七

说起来很不可思议,在极度思念家的时候,我会去网上搜一些标记着“中式旧核”、“梦核”tag的视频。

那些如琉璃珠般色彩缤纷、裹着旧丝绒沙发质感般温情而遥远的画面,总能让我像重新回到羊水包裹的安全之中,短暂回到记忆里的童年,回到温馨的房间。

记忆中嘎吱作响的深色地板,梳妆台抽屉中的饰品藏着妈妈年轻的纪念,墙上挂着千禧年影楼风结婚照,柔光镜头下的两人笑靥如花。每天晚上我会钻进被子贴近妈妈的温热身体,听她给我讲故事,然后沉沉地睡去。

但我知道,一旦我作为一个独立个体的自我意识萌发,我能回到的家只有这里了。

胳膊上最大的纹身,是在去年夏天交出那封信后最终下定决心去纹的,那个图案的构想是,哪吒乐队《他在时间门外》的白塔,结合花伦为《大象席地而坐》配乐的专辑封面,地图线化作血管和脐带的模样。我想,也许等我更勇敢一些的时候,就会向妈妈坦诚更多。

纹身也好,穿孔也好,“亚逼”这个词对我来说,并不是什么赞扬或戏谑的自嘲,我拥有自己全部的自由意志,仅此而已。

这些年在母女关系中,我其实心里一直明白,我和妈妈不可能达成全然的理解,但我始终要笔直地站着,诚实地面对她和自己,让她看清楚,自己的孩子成长为一个什么样的、坦坦荡荡的、大写的“人”。