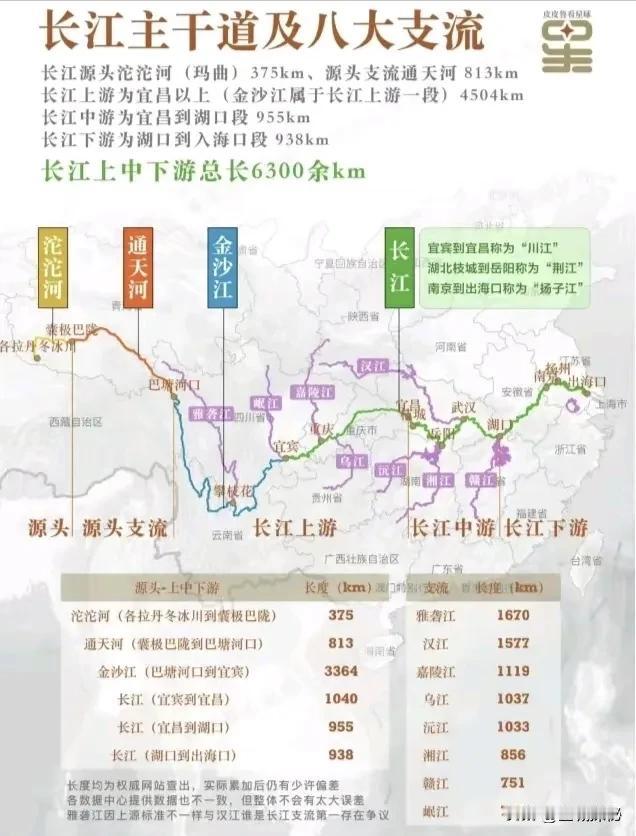

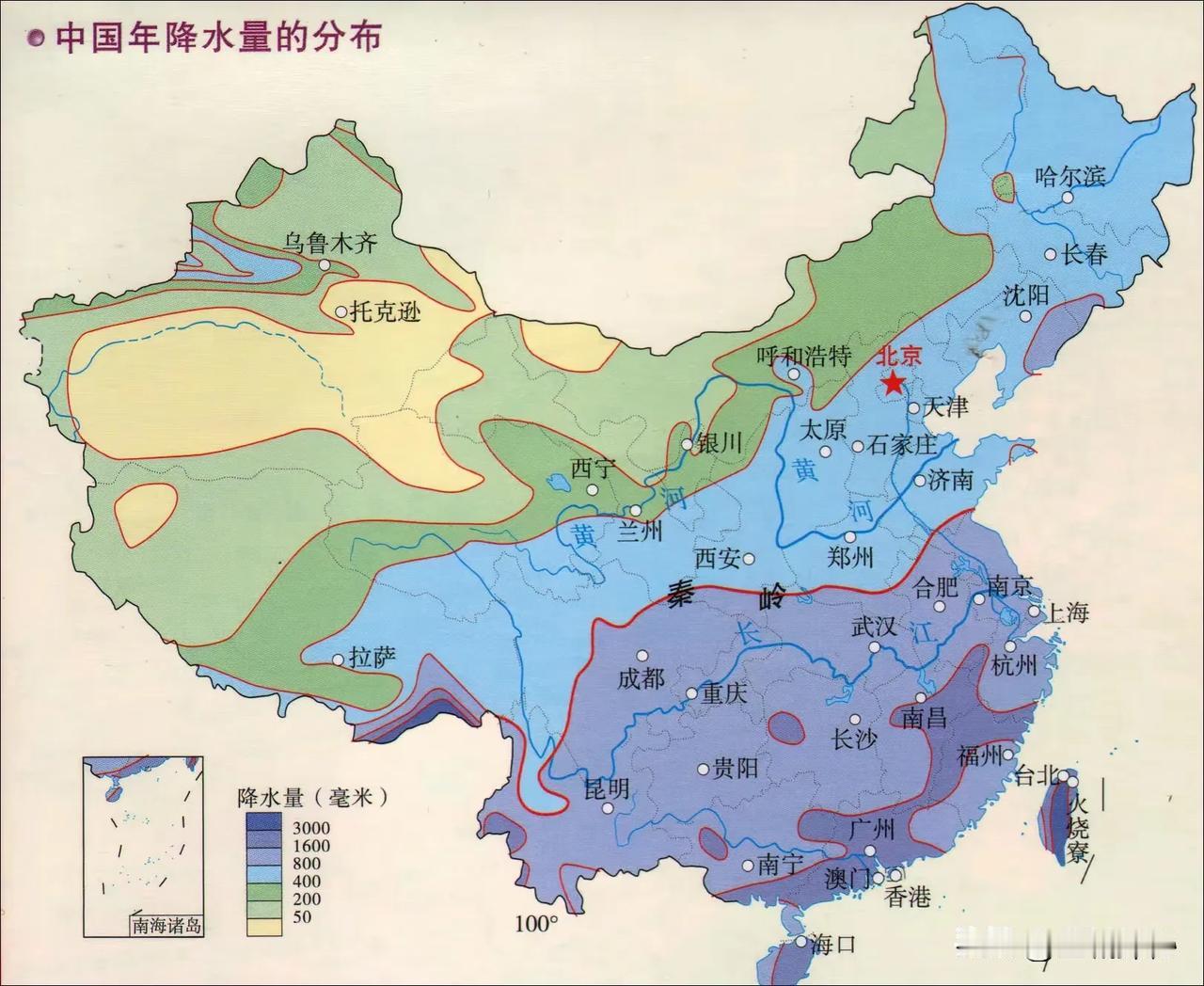

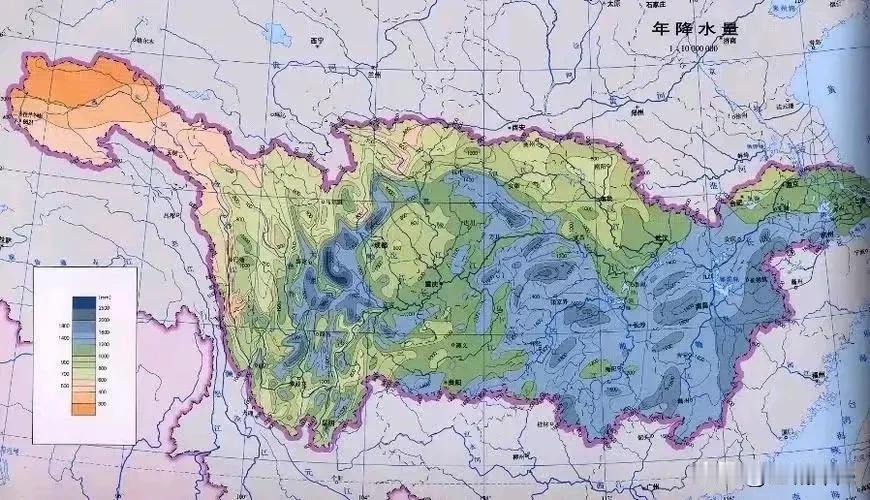

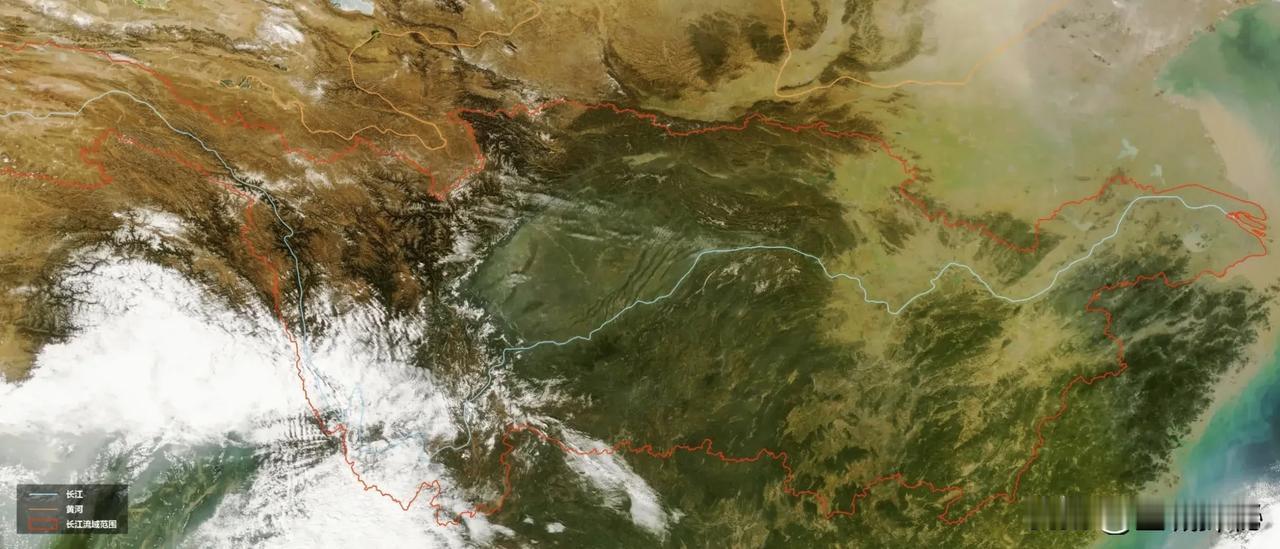

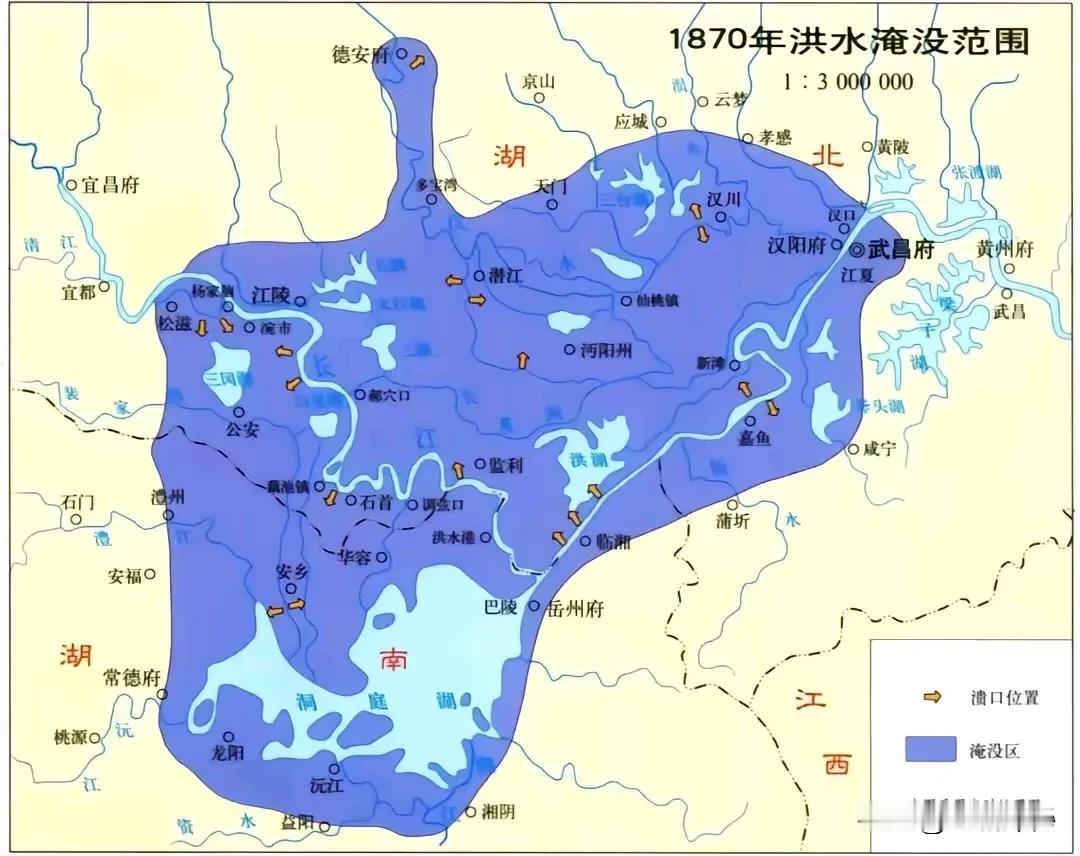

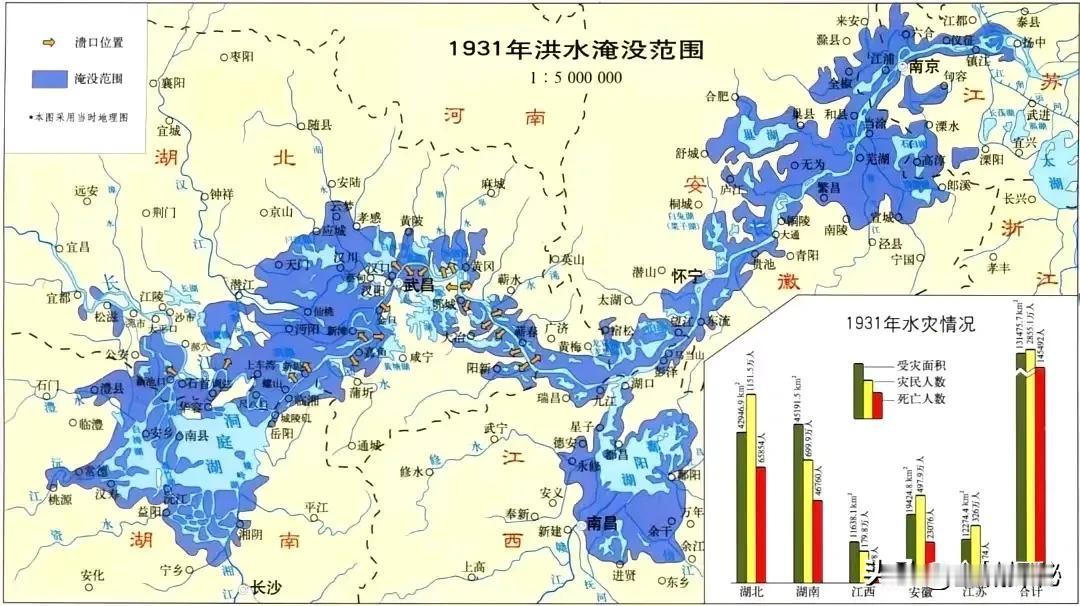

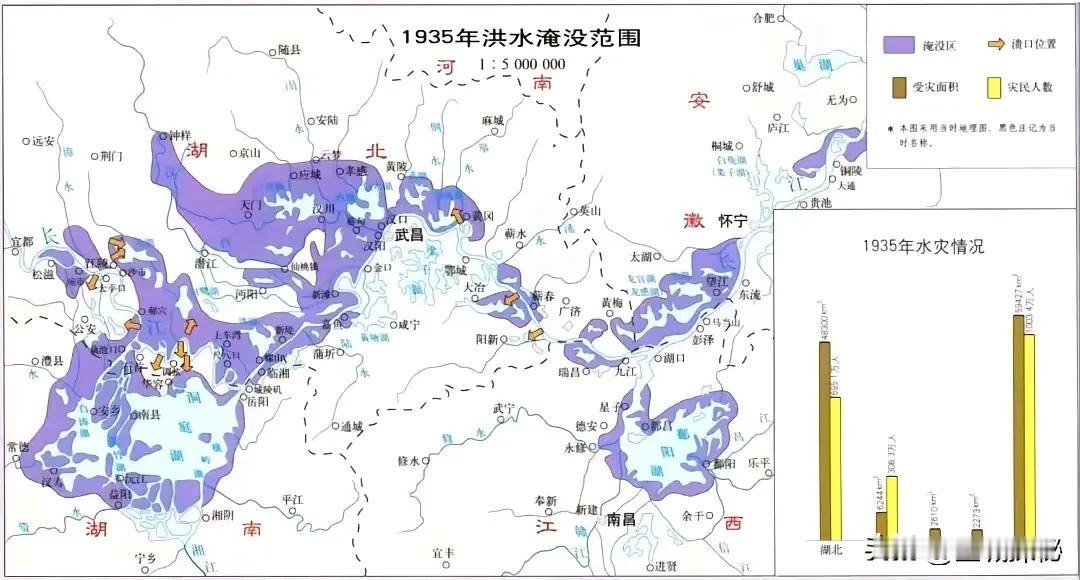

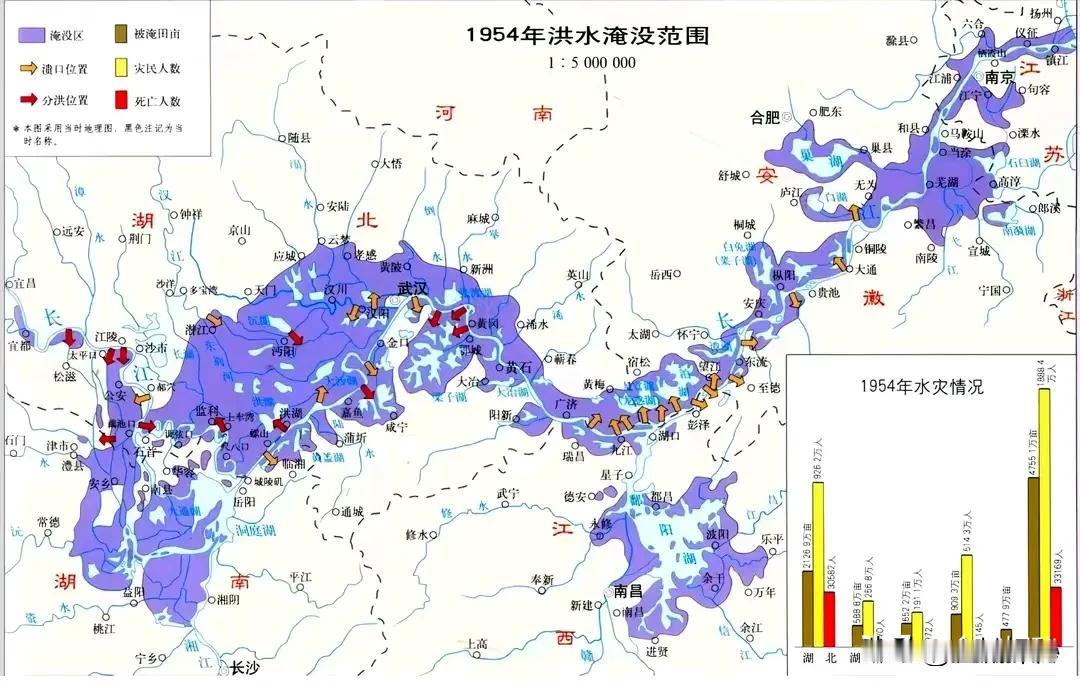

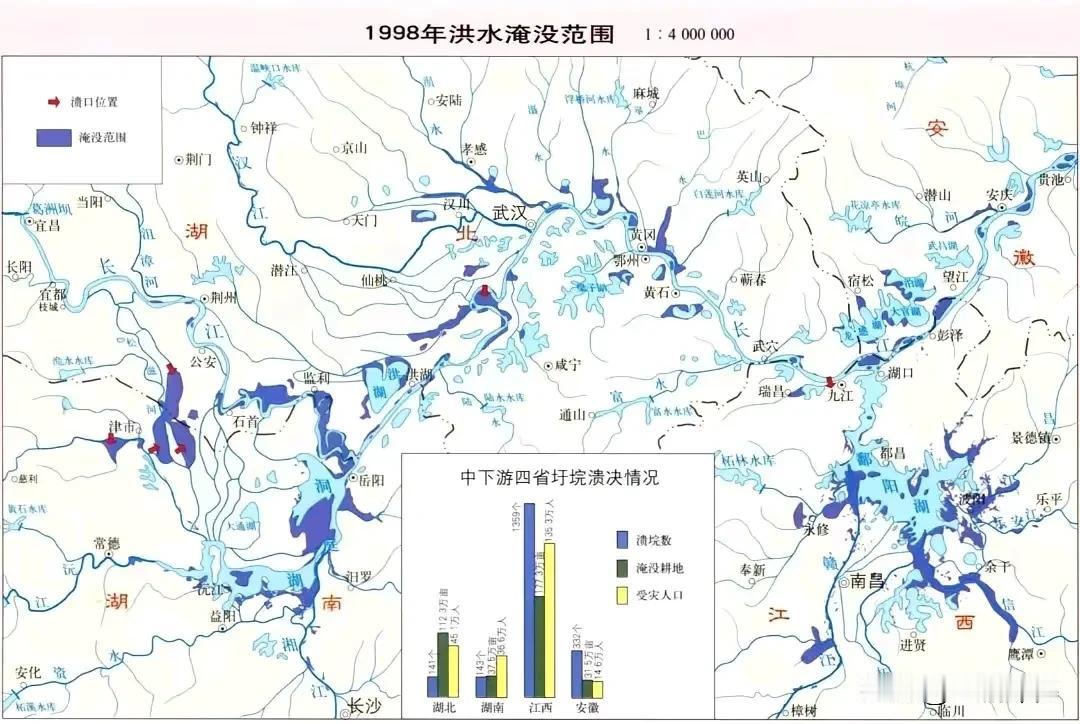

以洞庭湖为代表的长江中游河段,为何屡次成为长江防洪的“痛点”? 一个关键原因,就是长江中游河段面临的情况非常独特,放眼全球所有世界性大河估计也是独一份; 我们都知道,一条河流通常可以分为上中下游地区,对干流全长超过6300公里的长江来说,宜昌以上河段属于上游,长约4504公里,湖口以下到出海口河段属于下游,长约938公里,而宜昌到湖口长约955公里的河段则属于中游(图4); 那么长江中游河段到底有多特殊? 第一,这段河道并不算长,却承载了长江年径流量的95%。 长江是水量最大的世界性大河之一,年径流量将近1万亿立方米,众所周知长江有八大支流,全部集中在长江上游和中游地区,其中上游河段有雅砻江、岷江、嘉陵江和乌江汇入,中游河段则有沅江、湘江、汉江和赣江汇入(图5,图6); 所以长江干流几乎所有水量都来自于中上游地区,其中宜昌以上河段水量占长江年径流的47.1%,而宜昌到湖口的中游河段汇入水量占比更是高达47.2%; 也就是说,长江中游河段承载的水量占到其年径流量的94.3%。 这么大的水量,长江中游河道原本就压力巨大,如果河水能平稳通过也就算了,但偏偏长江流域的丰水期又高度重合; 这一点也不难理解! 长江是一条东西流向的世界大河,除了流经青藏高原的部分河段外,其他大部分河段流经区域都属于亚热带季风气候,无论是上游的四川盆地等西南地区,还是中游的华中地区,一年之中的降水都集中在夏季(图7,图8); 因此长江很容易出现全流域性的洪水,进一步放大了中游河段的防洪压力。 第二,长江上游地区河道落差占其整体落差的99.5%以上,宜昌以下河道平缓,两岸地势低平。 我国地势复杂,发源于青藏高原的长江,是世界上河道落差最大的河流之一,从源头到出海口,落差达到5500米以上,但主要集中在上游地区,而宜昌以下河道,到出海口长达1500公里,海拔落差却不到30米(图9); 这一点也很重要! 如果河道落差较大,河水流速快,洪水就可以更快的通过,这也是长江上游水量不小,但防洪压力却不大的一个原因; 而长江中游地区呢,一方面承接了来自上游的水量大、流速迅猛的洪水,另一方面中游地区原本就有大量支流汇入,但由于河道平缓,洪水流速慢,无法快速通过; 更何况,洞庭湖和鄱阳湖所在的两个盆地地势低平,前者海拔约20-40米,后者更是仅有10-30米,相比长江河道并没有什么高度优势,一旦长江发生洪水,这片区域除了两岸的长江大堤,几乎没有其他天然屏障,防洪面临的压力更大(图10); 这就相当于自身原本就有一大堆问题,又接下了上游甩下的一大堆问题,要想解决,难度自然要成倍提升。 第三,长江中游河段的河道还非常曲折,尤其是荆江河段,历来就被称为“九曲回肠”,虽然新中国成立后对这段河道进行了大规模整治疏通,裁弯取直,但整体而言河道还是非常弯曲,不仅不利于洪水的快速通过,也增加了沿江两岸的防洪压力(图11,图12)。 当然,“人”的因素也不能忽视,古代我国南方地区人烟稀少,还没有充分开发,长江中游地区的两汉-洞庭湖盆地和鄱阳湖盆地由于地势低平,布满湖泊和沼泽,也就是我们所熟知的云梦泽和彭蠡泽,尤其是前者,水面最大时达到2.6万平方公里(图13); 因此,每当长江发生洪水,这片区域就会变成一片泽国,而云梦泽和彭蠡泽的存在,对洪水也能起到有效的调节和削减作用,而且彼时当地没啥人也没有开发,自然也就谈不上危害。 后来随着北方移民南下,长江中游地区人口增加,人们围湖造田,造成湖泊和沼泽面积缩小甚至消失,如今的洞庭湖和鄱阳湖,即使面积最大时加起来也只有几千平方公里,对长江洪水的调节和削减远远比不上古代; 不可否认,我们的先辈对长江中游地区的开发,使得这片区域成为我国经济最发达、人口最密集的区域之一,贡献不可磨灭,但客观上却也造成了过去一段时间里长江中游河道对洪水的抵御能力下降。 如今,我们在长江两岸乃至洞庭湖、鄱阳湖岸边修建了牢固的大堤,再加上三峡枢纽的建成,我们对长江洪水的抵御能力得到极大地提升(图14-18是过去一百多年长江历次洪水淹没区域); 除此之外,全城探秘更觉得,在保证粮食生产的前提下,对湖岸地区进行退耕还湖,增加湖泊的面积和蓄水能力,也不失为一种有效方式,也能让我们未来在面临长江洪水时更加的从容; 你觉得呢?

评论列表