这个掌控中国乒坛十六年的男人,在镜头前数次哽咽,眼角泛红。

官方叙事里,这是为奥运战略让路的主动退场;台面之下,权力棋盘上的暗流从未真正平息。

七年前那场震动乒坛的风波至今仍留余震。

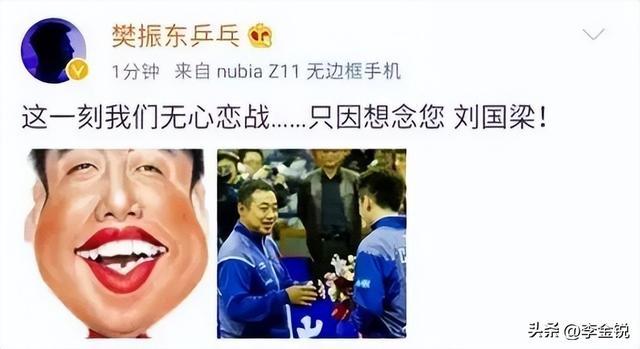

2017年6月23日,马龙、许昕、樊振东等主力球员集体罢赛,社交媒体统一刷屏“此刻我们无心恋战,只因想念刘国梁”。

这场被定性为“极其错误”的抗争,撕开了竞技体育光鲜表象下的权力裂痕。

总局与地方派系、改革派与保守派的角力,最终以刘国梁回归乒协主席收场,但裂痕已然存在。

如今他提前三年辞职,官方通报强调“主动请辞”,冠军队员集体感恩,这种精心设计的体面退场,恰似对当年混乱时刻的修正。

功过簿上的争议从未停歇。

批评者列出的“罪状”包括技术停滞、断代危机、饭圈乱象,甚至将李铁案与刘国梁关联影射。

但数据不会说谎:执教期间30余个世界冠军、9届世乒赛团体冠军、3届奥运会近乎垄断金牌,这些硬核成绩足以奠定其历史地位。

更值得关注的是他推动的改革——将乒乓球使命从“夺金牌”升维至“全球化运动”,这种战略眼光远超普通体育管理者。

当马龙们成为商业宠儿,当WTT赛事撬动全球市场,改革的双刃剑效应已然显现:运动员收入增长十倍的背面,是过度商业化对竞技状态的侵蚀。

权力场从不是真空实验室。

49岁的刘国梁选择在当打之年退居二线,国际乒联的虚职头衔难掩其边缘化现实。

这个曾带队创造无数奇迹的强人,终究没能突破体坛权力结构的玻璃天花板。

七年前的罢赛风波与今日的平稳交接形成微妙对照,折射出体育管理体制的进化——从明火执仗的对抗转向暗流涌动的平衡。

当王励勤以47岁之龄接任,人们看到的不仅是新老交替,更是权力游戏规则的迭代。

站在人生中场回望,刘国梁的眼泪里或许藏着更深层的唏嘘。

他太清楚在现行体制内推动改革的代价:既要应对奥运金牌的刚性考核,又要平衡商业开发的利益诉求;既要维系队伍战斗力,又要防范饭圈文化的反噬。

这种多维博弈中的力不从心,恰似所有理想主义者在现实夹缝中的缩影。

当他说出“无怨无悔”时,或许也是在为所有在体制内燃烧过理想的人代言——他们拼尽全力推动巨轮,最终发现自己不过是巨轮上的一个零件。

这场体坛权力更迭暴露的真相令人警醒:在金字塔尖的竞技场,从来不存在纯粹的胜利。

当刘国梁转身离去,他留下的不是功过清单,而是一面镜子——照见体育改革的艰难。

照见理想主义者的宿命,更照见每个身处系统之中的人必须面对的终极命题:在妥协与坚守之间,如何找到属于自己的生存哲学?