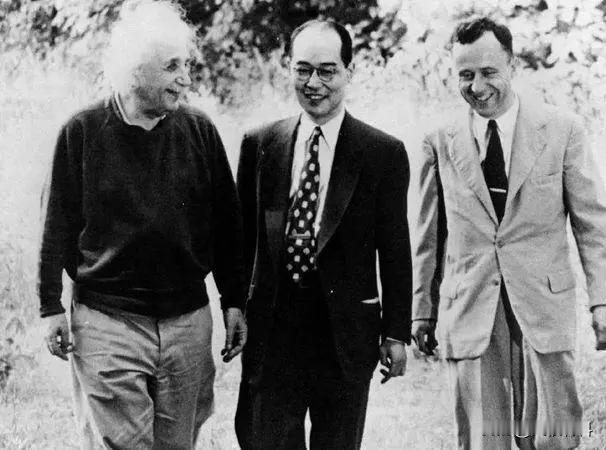

1922年,北大校长蔡元培出资1000大洋邀请爱因斯坦来华,然而,爱因斯坦却对酬金不满,他希望北大将1000大洋提高到1000美元,对于这一要求,蔡元培犹豫了。 要问1922年,中国学术圈最大的瓜是什么?当然是爱因斯坦要来中国了。 消息一出,全国高校沸腾了,仿佛学术GDP的KPI指标指日可待,然而这场被寄予厚望的学术盛宴,最终却变成了一场尴尬的“事故现场”。 这一切,还得从爱因斯坦和中国剪不断理还乱的缘分说起。 时间回到1919年,彼时的爱因斯坦,在柏林犹如一颗冉冉升起的学术新星,恰巧北大教授夏元瑮也在柏林学习,经物理学大佬普朗克引荐,成功“追星”爱因斯坦。 与此同时,另一位大佬梁启超也来到了柏林,坊间传闻,梁启超或许是在夏元瑮的牵线下,与爱因斯坦夫妇共进晚餐,结下了一面之缘。 这些偶然的交集,为日后爱因斯坦与中国的“爱恨情仇”埋下了伏笔。 1922年,蔡元培校长决心要让北大在国际学术圈C位出道,请谁呢?当然是“顶流”爱因斯坦! 可现实却给蔡校长泼了一盆冷水,当时的中国政府,财政状况一言难尽,北大更是勒紧裤腰带过日子。而爱因斯坦呢,人家可是国际巨星,出场费自然不菲,提出了一千美元的酬劳。 这在当时可不是一笔小数目,直接把蔡校长看傻了眼。 就在这关键时刻,梁启超挺身而出,与蔡元培共同承担了这笔巨额费用,还搬出了当年在柏林与爱因斯坦“或有一面之缘”的经历,为此次邀请增加筹码。 1922年11月,爱因斯坦在前往日本的途中,在上海短暂停留,期间他表示,将在结束日本行程后访问中国,但并没有明确具体时间和安排。 可蔡校长却以为爱因斯坦的承诺板上钉钉,开始在国内大张旗鼓地宣传,甚至在北大举办了一系列科学讲座,为爱因斯坦的到来预热。 十二月底,爱因斯坦结束日本之行,回到了上海,就在所有人都翘首以盼的时候,他却直接前往了巴勒斯坦,留下中国学术圈一脸懵逼。 原来爱因斯坦在日本期间,并没有收到来自蔡元培的任何消息,误以为北大取消了邀请。而蔡元培这边,也对爱因斯坦的行程安排一无所知,对他突然离开感到错愕和不解。 双方就这样,在“信息茧房”里,渐行渐远。 本以为万事俱备,只欠东风,可蔡校长万万没想到,自己的一系列“迷之操作”,亲手把这场学术盛宴推向了深渊。 蔡校长确认邀请后,并没有及时跟进细节,更没有签署正式合同或预付酬金,完全没有“契约精神”的概念。 爱因斯坦访华计划最终流产,成为中国学术界的一大憾事。 究其原因,信息闭塞是罪魁祸首,双方缺乏及时有效的沟通,导致误解不断加深。而缺乏正式的合同和协议,也为计划的执行埋下了隐患。 这场“学术KPI翻车现场”也给后人敲响了警钟,在跨文化交流中,信息流通和契约精神,一个都不能少!否则再美好的愿景,也只能是空中楼阁,镜花水月。 信息来源:《爱因斯坦与北大擦肩而过,重重误会成蔡元培“最大遗憾”》北京日报客户端