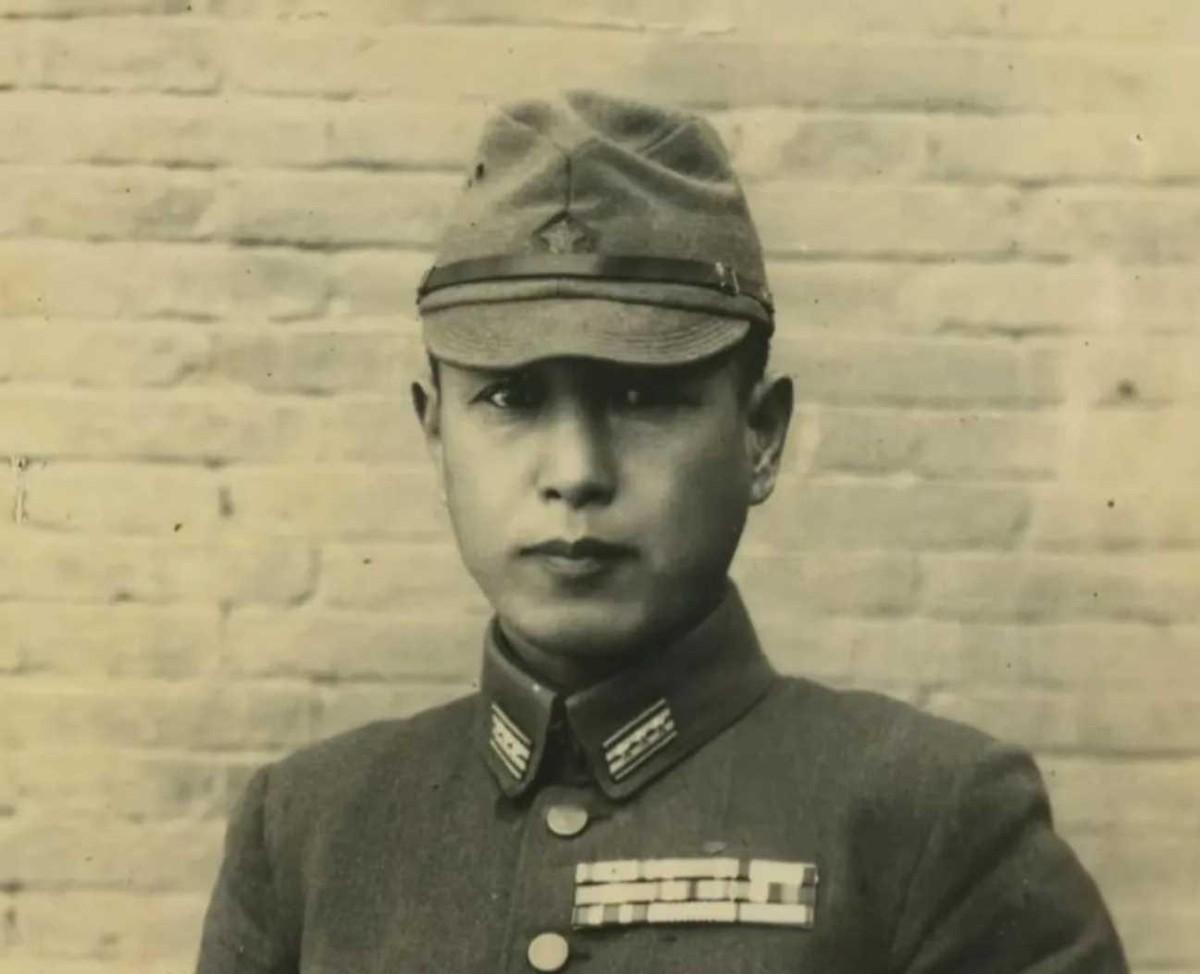

1940年,日本有一大佐,名叫饭田英樹,他是一位崇尚和平的军官,致力于维护国家和平。饭田英樹毕业于日本陆军士官学校,被授予优秀军衔。在军队内,他主张通过教育来培养更多有为的青年,而非参与军国主义的极端行为。由于他的理念与主流不同,他选择在教育总监部从事更加正当的行动,为社会输送更多积极向上的人才。 1945年,战争的硝烟已然散去,久违的和平终于降临这片饱经苦难的土地。彼时,已年过半百的饭田英樹静静地坐在窗前,眺望远方,思绪却早已飘回了从军之初的岁月。 饭田英樹于陆军士官学校毕业之际,以优异的成绩脱颖而出,被授予了令人艳羡的军衔。他的军事才华得到了上层的认可,本应前途无量。然而,与那个战争狂热的年代格格不入的是,饭田英樹骨子里对和平有着执着的向往。 在他看来,振兴国家的根本在于教育兴国,唯有广育人才,启迪民智,才能领导国家走向富强与和平。这一理念虽与当时社会主流相悖,但饭田英樹始终笃信不疑。 为了寻求志同道合者,饭田英樹曾冒着被视为异类的风险,在军中组织了一个小型读书会。他们一起探讨如何通过教育来改变国家的发展轨迹,畅想一个与世界和平相处的大国形象。这样特立独行的举动不可避免地引起了某些上级的不满,饭田英樹的仕途也因此受到影响。 但饭田英樹并未因此而动摇信念。为了能在军中推行自己的教育理念,他主动请缨,调任到了教育总监部。在这里,饭田英樹全身心地投入到培养青年才俊的事业中。 他常常对学生们说:"你们是国家的未来,肩负着引领社会进步的重任。但我希望你们谨记,国之强盛不能建立在军事扩张之上,唯有通过教育,涵养国民素质,我们的国家才能真正繁荣昌盛。" 在饭田英樹的耳濡目染下,一批批热血青年胸怀远大理想,立志成为国家建设的栋梁之才。他们或出仕从政,或学成归国,在各行各业中发光发热,成为推动社会文明进步的中坚力量。 1940年,当战争阴霾再度笼罩这片土地时,饭田英樹并没有选择随波逐流。他坚定地守在教育岗位上,用知识的力量默默抵抗弥漫的战争狂热。尽管四面楚歌,他仍以儒者风范教书育人,点亮一盏盏希望的明灯,用实际行动捍卫着内心的和平信念。 回首往事,历尽沧桑的饭田英樹感慨万千。他或许不是什么战场上的英雄,但他用毕生精力传承文明,用教育培育新一代有志青年,这种执着的信念,这份不屈的精神,同样值得后人铭记、景仰。 1937年,侵华战争爆发,战火席卷大半个中国,无数生命陷入苦难的深渊。在这个国难当头的时刻,饭田英樹没有奔赴战场,而是选择坚守教育岗位,用另一种方式为国家、为和平奉献自己的力量。 校园里,硝烟味渐浓,军国主义思潮日盛,学生们似乎都被这股风潮裹挟着,渴望早日奔赴战场,为国捐躯。面对这样的局面,饭田英樹并没有随波逐流,反而更加坚定地在课堂上宣扬和平理念。 他常对学生说:"战争带来的从来不是荣耀,而是伤痛和毁灭。一个真正强大的国家,应该以文化和教育立足于世界,而非靠刀剑征服。"这番言论在当时无异于异端邪说,饭田英樹面临着巨大的压力和质疑,但他从未动摇。 为了启发学生独立思考,饭田英樹经常组织学生开展论坛和辩论。在这些讨论中,他鼓励学生们表达自己的观点,哪怕这些观点与主流背道而驰。慢慢地,一些学生开始动摇了原有的想法,开始反思战争的意义。 饭田英樹的教育理念在潜移默化中影响着一批又一批学生。他们中有人放弃了参军的念头,转而投身教育事业;有人则走上了外交的道路,致力于促进国际交流与和平。还有一些学生,虽然最终还是踏上了战场,但他们心中埋下的和平种子并未泯灭。 据老兵回忆,在中国战场上,曾有一个日军军官面对中国俘虏,没有像其他人那样虐待他们,反而悄悄给他们送去食物和药品。当他的行为被发现时,他平静地说:"我的老师教导我,即使是敌人,也应该以人道对待。战争总有一天会结束,但人性不能泯灭。"后来人们才知道,这个军官正是饭田英樹的学生。 战争结束后,一些饭田英樹的学生投身战后重建,在政界、商界、教育界大展宏图,成为日本社会的中流砥柱。他们秉承着恩师的教诲,以自己的方式传递着和平的理念,为创造一个更加美好的世界贡献着自己的力量。