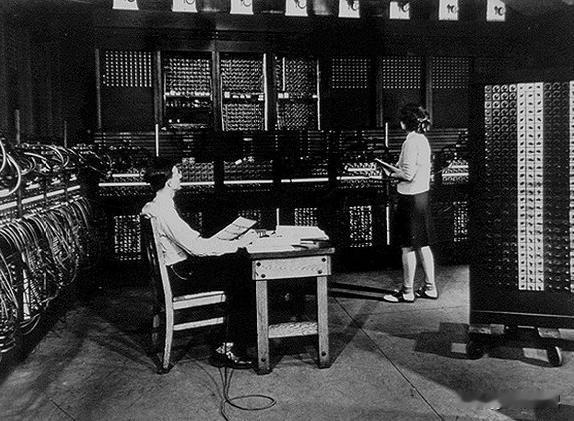

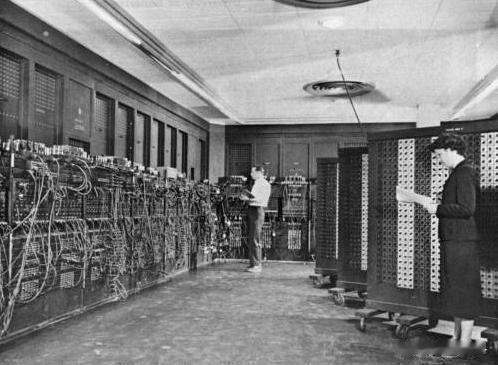

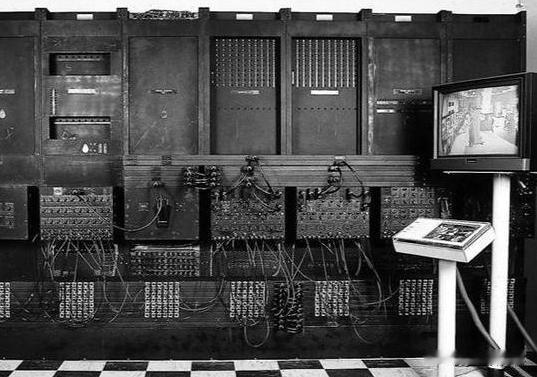

苏联的三进制电脑,为什么被二进制干掉了?这次还真不是美国干的。 红色帝国,科技竞赛,芯片封锁,三进制计算机,这些词凑在一起,就是今天要说的一段被历史尘封的真实故事。 冷战美苏争霸期间,科技是武器、是筹码,更是双方都想紧紧抓住的未来。在这场没有硝烟的战争中,苏联曾试图另辟蹊径,用一种更“聪明”的计算机挑战美国的霸主地位,这就是三进制计算机。 事情要从1956年说起,莫斯科大学,一群意气风发的年轻人,在导师的带领下,开始了一场关于未来的豪赌。他们要挑战的,是当时如日中天的二进制计算机。 两年后,1958年,世界上第一台三进制计算机诞生了,它采用三进制数字系统,简单说就是用“1”、“0”和“-1”三种状态来表示信息,而相比之下,二进制只有“0”和“1”两种状态。之后又用了两年时间进行优化,该三进制计算机开始进行公测。 你可能会问,多一种状态有什么用? 这就使得三进制更接近人类的思维方式,生活中,人类对问题的答案并非只有“是”和“否”,很多时候是“不知道”。三进制的“-1”就代表这种“不知道”的状态,它可以处理更复杂、更模糊的信息。 而且三进制计算机在性能上也毫不逊色,甚至更胜一筹,它学习和使用起来更简单,维护更方便,耗电量更低。当时三进制计算机被认为是计算机领域的重大突破,苏联各界都对它寄予厚望。 然而命运总是喜欢开玩笑。 苏联的计划经济体制,就像一个巨大的牢笼,将三进制计算机困在了里面。尽管性能优越,但由于缺乏官方支持,三进制计算机的量产计划被叫停,最终只能躺在仓库里吃灰。 1970年,一款名为Сетунь70的更先进的三进制计算机问世,它的性能和操作进一步优化,但它的命运却和前辈一样,依然被锁在仓库里,最终销声匿迹。 而此时,大洋彼岸的美国,二进制计算机正以惊人的速度发展。 从最初笨重的电子管计算机,到晶体管计算机的出现,再到集成电路、微处理器,二进制计算机不断进化,最终成为信息时代的基石。 回头再看三进制计算机,它就像是被历史遗忘的角落里,开出的一朵奇葩,美丽却孤独。 那么,如果当年苏联选择押注三进制计算机,历史会不会改写? 也许苏联能打破美国的技术封锁,在计算机领域取得领先地位;也许苏联的软件产业能得到快速发展,形成完整的软硬件生态系统;又或许苏联能凭借强大的科技实力,在冷战中占据更有利的位置…… 可惜历史没有如果,但三进制计算机的兴衰,却给了我们深刻的启示:一个鼓励创新、包容失败的体制,对于科技发展至关重要。 在科技领域,没有人能预测未来。也许在未来的某一天,三进制计算机能卷土重来,在人工智能、模糊计算等领域大放异彩。 毕竟,科技的道路,永远不止一条。 信息来源:《苏联计算机研发为何先赢后输》参考消息