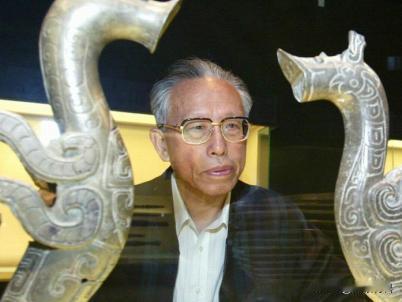

“这编钟一看就是假的,您还要花国家的钱把它买回来吗?”1992年,面对同行的指责,上海博物馆馆长马承源却坚定地表示:这绝对是真的! 文物圈子里有句话,叫做“捡漏”,不是说字画破了漏个洞,而是指那些被低估、被误判,最终以极低价格被人收入囊中的珍贵文物。 当然,这“捡漏”的背后,除了运气,更需要一双火眼金睛。1992年的香港,就上演了一出惊心动魄的“捡漏”大戏,主角正是上海博物馆馆长马承源,而他“捡”到的,则是一套足以改写历史的稀世珍宝——晋候稣编钟。 这套编钟的铭文总计三百余字,记录了晋侯稣奉命征讨夙夷的始末,是研究西周历史和晋国历史的无价之宝。 更重要的是,晋侯稣编钟的铭文证明,早在西周时期,中国就已经掌握了铁器的冶炼技术,这将中国进入铁器时代的时间提前了近五百年。 上世纪八、九十年代,改革开放的春风吹开了国门,也吹动了文物市场。当时,国内的文物保护意识还很薄弱,一些不法分子将魔爪伸向了地下沉睡的宝藏,被盗掘的文物,很多都流向了香港,企图在那里“洗白”身份,再高价出售。 1992年,一组来自山西晋侯墓地的西周编钟,现身香港古玩市场。这套编钟共十四件,保存完好,每件钟身上都刻有不同的铭文,内容涉及晋侯稣辅佐周厉王巡视天下、征讨叛乱等历史事件,只不过似乎缺少个结尾。 按理说,这样的宝贝应该备受追捧,然而现实却令人大跌眼镜,它被众多专家一致鉴定为赝品,无人问津。 消息传到了马馆长耳中,他敏锐地察觉到事情并不简单。作为国内研究青铜器的权威专家,他对古代文物的认识,早已超越了单纯的技术层面,他更注重的是文物背后的历史逻辑和文化内涵。 在仔细询问了编钟的形制、铭文内容以及其他专家的质疑理由后,马馆长作出了一个大胆的决定——买下这套编钟! 这一举动在当时引发了巨大的争议,有人说他老糊涂了,也有人说他被人骗了。毕竟当时所有专家都认为这套编钟是假的,而且给出的理由也很专业:铭文是后刻上去的。 专家们认为西周时期的古人,还没有掌握铁器的冶炼技术,因此无法在青铜器上刻字。 面对质疑,马馆长不为所动,他坚信自己的判断,并解释道:铭文内容详细记录了晋侯稣的事迹,与史书记载相符,造假者不可能编造出如此完整且符合历史背景的故事;编钟是精密乐器,造假者不会轻易在上面刻字,因为一旦音律不准,就会露出破绽。 马馆长的解释虽然有一定道理,但缺乏实物佐证,无法彻底打消人们的疑虑,就在这时,一个来自山西的消息,让事情出现了转机。 原来,就在马馆长购买编钟的同时,考古学家邹衡正在山西曲沃主持晋侯墓地的发掘工作。这个墓地早已被盗墓贼光顾过,考古队只清理出两件小编钟,以及一些被盗墓贼遗弃的文物残片。 当邹衡得知好友买下了一套据说是来自晋侯墓地的编钟后,他立刻意识到,这两件事之间可能存在某种联系。他详细询问了编钟的铭文内容,发现正好可以和自己挖出的那两件小编钟上的铭文连接起来。 1994年,在马馆长的努力下,香港那十四件编钟被运往上海博物馆,与邹衡从山西曲沃出土的两件小编钟汇合,组成了完整的十六件晋侯稣编钟。 晋侯稣编钟的发现,不仅让流失海外的珍贵文物得以回归祖国,更重要的是,它为我们揭开了尘封的历史真相,展现了中华文明的博大精深。 信息来源:《博物馆馆长花64万买14件“假货”,如今成无价之宝,禁止出境展览》收藏界杂志社