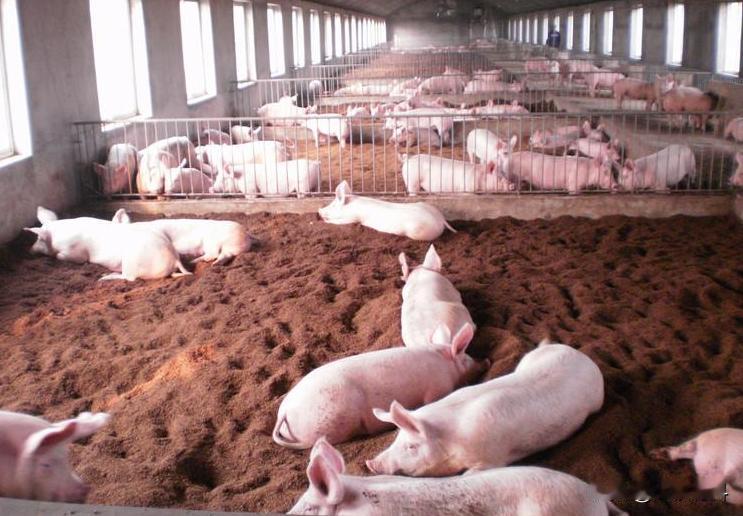

为什么养猪不能用水泥地面?一位农村养猪的大爷告诉我,养猪千万不能用水泥地,对猪危害巨大,根本卖不起价。 超市肉摊前,习惯性地拿起一块五花肉,凑近鼻子闻了闻,一股熟悉的腥味扑鼻而来,却唯独少了记忆中那抹自然的肉香。 记忆的闸门瞬间被打开,脑海中浮现出小时候,在农村老家,那些在泥土地上撒欢的“土猪”。它们皮毛油亮,活力四射,吃着家里种的瓜果蔬菜,喝着山泉水,养得膘肥体壮。那时的猪肉,肉质紧实,肥而不腻,带着一股天然的香气,让人回味无穷。 “土猪肉”和如今常见的“饲料猪”相比,味道简直天差地别。是什么让曾经鲜美的猪肉,变成了如今这般寡淡无味? 回溯过去,我们的祖辈在漫长的养猪历史中,摸索出一套“泥土地养猪”的传统智慧。 泥土不仅是简单的土壤,更像一个天然的“百宝箱”,蕴藏着丰富的营养物质。泥土中含有大量的微生物和微量元素,可以帮助猪补充营养,增强免疫力。 “土猪肉”之所以更香,是因为“土猪”生长在自然环境中,饮食结构以天然食物为主,肉质中积累了更多的风味物质,自然也就更加鲜美。 泥土的保温性好,冬暖夏凉,为猪提供了一个舒适的生长环境。在泥土地上,猪可以自由地活动,拱地觅食,舒展筋骨,有利于它们的健康成长,提高肉质。 不可否认,水泥地养猪确实有着其独特的优势。水泥地造价便宜,施工简单,使用时间也更长,对于追求经济效益的养殖户来说,无疑是最佳选择。相比于泥土地面,用水泥构建的猪舍更易于冲洗猪的排泄物,保持猪舍环境的清洁卫生,有效切断疾病传播途径。 时间来到2020年,猪肉价格一路飙升,一度成为人们餐桌上的“奢侈品”。为了稳定市场供应,规模化、集约化的养猪模式应运而生,水泥地养猪成为了主流。 可这种养殖方式背后,却隐藏着诸多隐忧。 水泥地缺乏运动空间,猪长时间生活在狭小的空间内,缺乏运动,导致生长缓慢,肉质变差,而且坚硬的水泥地面还会磨损猪蹄,引发肢蹄疾病,严重影响猪的健康。 更令人担忧的是,水泥地缺乏天然泥土中的微量元素,猪无法通过拱地觅食来补充自身所需的营养,长期以往,容易导致“水泥病”,影响食欲和生长,甚至出现异食癖,啃咬栏杆等异常行为。 水泥地的保温性能差,不利于猪的健康生长。冬天冰冷,夏天闷热,猪只容易受寒腹泻,特别是对抵抗力较弱的母猪和小猪影响更大,不利于仔猪成活。 这些因素最终都会反映到猪肉的品质上,水泥地养出来的猪,肉质往往“皮糙肉厚”,缺少香味,口感远不如自然环境下生长的“土猪肉”。 近年来,随着人们食品安全和健康意识的提高,对“猪肉”的需求日益增长,这也促使着养殖行业开始反思传统的养殖模式,探索更加生态、健康的养猪方式。 新型的生态养猪模式应运而生,它结合了泥土地和水泥地的优点,创造出更适宜猪生长的环境。如采用“发酵床”技术,利用微生物分解猪的排泄物,实现零排放,既环保又能为猪提供更加舒适的生活环境。 生态养猪也更加注重猪的饮食健康,采用科学的饲养方式,以青饲料、粗粮为主,辅以适量的人工饲料,保证猪肉的品质和安全。 从“泥土地”到“水泥地”,再到如今的“生态养猪”,养猪方式的变迁,映射着人们对食品安全和生活品质的追求。 回归自然,选择更健康的肉类产品,不仅是对自身健康的负责,也是对生态环境的保护。 信息来源:《水泥地面养猪的弊端有哪些?用什么方法解决?》猪好多网