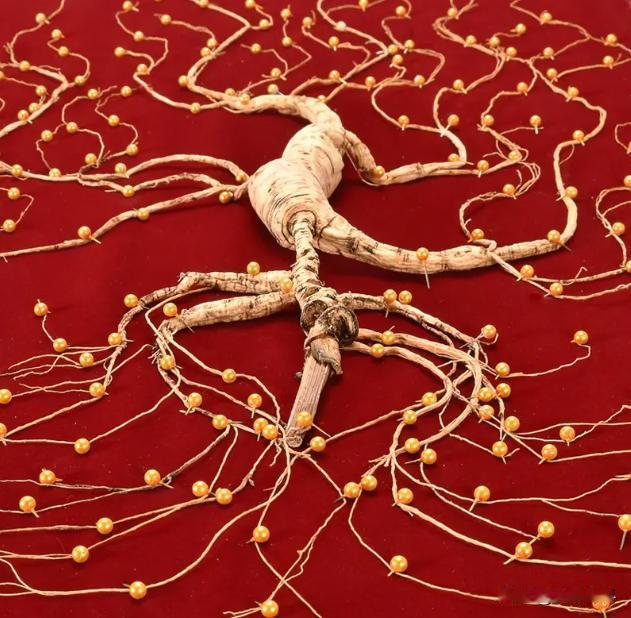

1981年,东北长白山惊现一株重超7两,价值200万的老山参,十分的罕见,后来被国家奉为国宝收购和保存,挖野山参可是大有讲究。 在过去,放山是一门充满神秘色彩的职业,放山人世代生活在长白山深处,他们对山林充满敬畏,遵循着古老的传统和禁忌。每次进山前,他们都要进行祭祀仪式,祈求山神保佑,在采挖人参的过程中,他们更是小心翼翼,生怕破坏了参须。 “喊山”、“结山”、“抬参”,每一个环节都充满了仪式感,体现了放山人对自然的尊重,对山参的珍惜。 关于野山参的传奇,在长白山民间口口相传,那是1981年夏天,抚松县北岗,一群放山人像往常一样,带着简单的工具和干粮,踏上了寻参之路。 他们翻山越岭,与毒蛇猛兽为伴,历经艰辛,终于在第十天,发现了一株重约9两的“参王”!这株百年老参,不仅个头巨大,而且五根主须完整,堪称稀世珍宝。最终这株“参王”被政府高价收购,并收藏于人民大会堂吉林厅,成为一段佳话。 “参王”的出现,无疑是长白山野山参资源丰富的有力证明,但同时也暗示了它的珍稀性。因为在利益的驱使下,越来越多的人涌入深山,开始了疯狂的采挖。 长白山自古以来就被称为“东北屋脊”,这里气候独特,孕育了无数珍稀动植物,其中最负盛名的,莫过于野山参。 作为一种多年生草本植物,野山参对生长环境极其挑剔,只有在长白山原始森林特定的土壤、气候、光照条件下,才能缓慢生长。也正因如此,野山参的药用价值才备受推崇,被视为“滋补强壮”的珍品。 然而随着时代的发展,这种人与自然和谐共生的关系,正在被打破。 环境污染、过度开采、栖息地破坏,让野山参的生存环境日益恶化,资源急剧减少。曾经漫山遍野的“绿宝石”,如今却成了“可遇不可求”的珍稀物种。 最终在2005年,野山参从《中国药典》中除名,这无疑给人们敲响了警钟,虽然官方解释是“资源枯竭”,但背后的深层原因,却值得我们深思。 野山参的消逝,不仅是一个物种的消失,更是一种传统文化的危机。放山人赖以生存的技能,正在逐渐失传;他们与山林的文化纽带,也在慢慢断裂。 面对这样的困境,我们不禁要问:难道真的要等到野山参彻底消失的那一天,才想起它的珍贵吗? 可持续发展,或许是唯一的出路。一方面,我们要加强对野山参的保护力度,建立自然保护区,严厉打击盗采行为;另一方面,要积极发展人工培育技术,满足市场需求。 更重要的是,我们要传承和弘扬放山文化,让人们意识到,野山参的价值,不仅仅在于它的药用价值,更在于它所承载的人与自然和谐共生的理念。 野山参的命运,掌握在我们手中,让我们共同努力,守护绿水青山,传承宝贵文化遗产,让野山参能够在长白山的怀抱中,继续繁衍生息。 信息来源:《人参》吉林市人民政府