声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源及截图,请知悉

司马光是北宋著名的文学家和史学家,对我们现代研究历史起到重要帮助的《资治通鉴》就是他主编的。

司马光砸缸的故事相信大家也都不陌生。

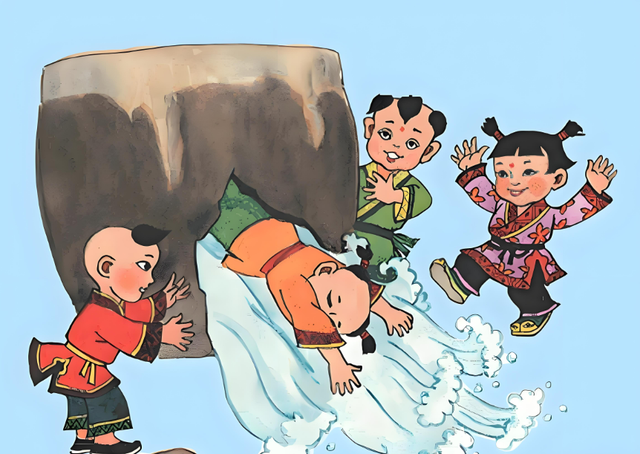

它讲的是司马光小时候跟自己的小伙伴在一块玩耍时,一名小伙伴不慎掉到了盛满水的大缸里,在别的小伙伴都束手无策时,只有司马光临危不乱,搬起一块大石头讲缸砸坏,救出了里面的伙伴。

“司马光砸缸”的故事在千百年的流传中深入无数中国人的内心,被视为智慧的象征。

而最近作者看到一个有意思的话题,专家说“司马光砸缸”的故事很可能是假的,因为宋朝根本就造不出这么大的缸来。

那么,事实是怎样的?司马光砸缸到底是真是假?

司马光砸缸的真实性

司马光砸缸的真实性首先,从制造工艺上讲,宋朝时期的技术水平还无法制造出大型的、可以装满水的大缸。

根据历史考证,大缸的烧制技术直到明朝才逐渐成熟,到了清朝才开始普及。

因此,在司马光生活的北宋时期,砸缸的说法在技术上是站不住脚的。

其次,根据《宋史·司马光传》的原文记载:

“群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。”

这里明确提到的是“瓮”,而非“缸”。

北宋文人惠洪在《冷斋夜话》中记录的版本也使用了“瓮”字。

这说明,在最初的文献中,“瓮”才是故事的主角。

从器物学的角度来看,瓮和缸在形状、用途和制作工艺上均有明显差异:

瓮的特点是“口小肚大”,类似今天的坛子,而缸则是“口大底小”,形状更接近圆筒。

如果孩子掉进缸里,由于缸口宽大,完全可以直接伸手拉人,无需费力砸破。

而瓮的口径较小,一旦孩子跌入,难以自行爬出,必须破坏容器才能救人。

这一细节与司马光砸缸的故事逻辑高度吻合。

另外,瓮多用黏土低温烧制,质地较脆,容易砸碎。

而缸则多为陶或瓷质,胎体更厚实坚硬。

宋代的技术难以烧制出能容纳小孩的大型缸。

马未都等专家曾指出,宋代陶器工艺尚不成熟,生产大缸的可能性较低。

这些器物特征进一步佐证了史书的记载——司马光砸的只能是瓮。

为什么流传会发生变化

为什么流传会发生变化民间传说在流传过程中,往往会被赋予一些夸张和改编的成分。

司马光砸缸的故事到了清朝时期才被广泛传颂,而清朝的瓷器制造技术已经非常发达,大缸在普通百姓家中也很常见。

因此,民间在传颂这个故事时,很可能出于对司马光聪明机智的进一步夸大,将“瓮”改成了“大缸”,使得故事更具戏剧性和教育意义。

再者,我们现代的教育部门在编写教材时,也可能出于简化和生动化的考虑,将“瓮”改为“缸”。

缸在现代生活中更为常见,孩子们更容易理解和想象。

因此,教材中的“砸缸”说法在教育传播中得以流行。

对于我们来讲,司马光砸的是瓮还是缸并不重要,重要的是故事本身的教育意义。

这个故事千年不衰的根本原因是它歌颂了临危不乱的智慧,传递了救人于危难的人性之光。

正如一位网友所言:“无论砸的是什么,司马光的勇气都值得点赞。”

——THE END——

参考资料:京报网——砸缸、著史、当宰相,司马光是“迂夫”还是智者?