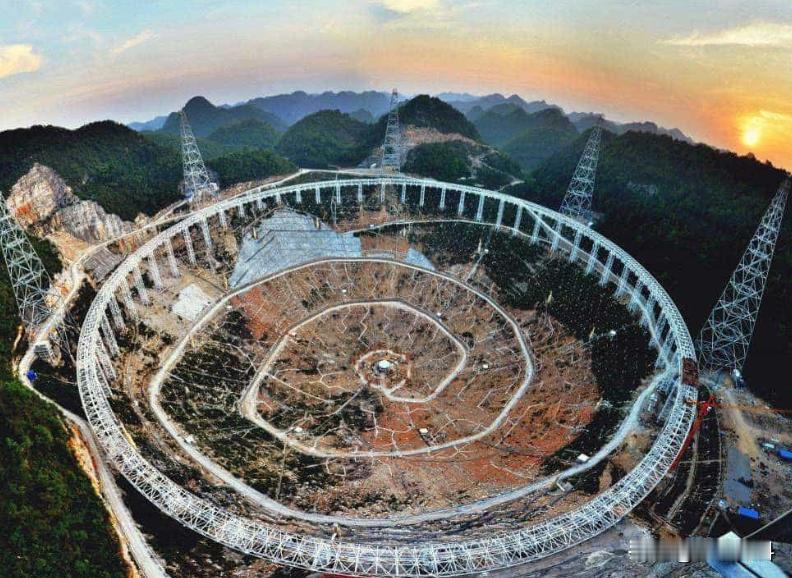

2.6亿美元修建的美国“天眼”已经被“砸锅”,中国“天眼”耗费11.5亿人民币,每天维护成本40万元,它能为我国带来什么? 浩瀚宇宙,无垠星海,人类对未知的渴望,如同星辰般永恒闪耀,从远古的仰望星空,到如今的太空探索,我们从未停止过对宇宙奥秘的追寻。而在这条探索之路上,射电望远镜,成为了我们洞察宇宙深处的一双巨眼。 曾经,阿雷西博射电望远镜,以其雄伟的身姿和卓越的贡献,引领着人类探索宇宙的步伐,谱写了一段辉煌的篇章。它发现了宇宙的律动——双星脉冲星,揭示了水星自转的秘密,甚至试图捕捉来自外星文明的讯息。然而辉煌过后,阿雷西博的陨落,也为我们敲响了警钟。 2020年12月,一则令人痛心的消息传遍全球:阿雷西博射电望远镜在经历了57年的风雨沧桑后,轰然倒塌。曾经的科学圣地,如今只剩下一片废墟,令人唏嘘不已。 阿雷西博的倒塌并非突发事件,而是多个因素长期积累的结果。早在2017年,一场台风对望远镜造成了严重破坏,一根主要钢缆断裂,在反射面板上撕开了一道三十多米的口子。 2020年8月,另一根钢缆断裂,平台岌岌可危。尽管工程师们竭尽全力抢修,但最终还是无力回天,12月1日,支撑平台的钢缆彻底断裂,九百吨的平台从百高空坠落,砸毁了反射面板,曾经的“天眼”就此陨落。 阿雷西博的倒塌是科学界的重大损失,也引发了人们对射电望远镜未来命运的担忧。究其原因,自然灾害、资金匮乏、管理不善,都是导致悲剧发生的罪魁祸首。 波多黎各地处地震带,常年遭受飓风侵袭,而阿雷西博地处山谷之中,更容易受到自然灾害的威胁。同时近年来,美国国家科学基金会对射电天文研究的投入逐年减少,阿雷西博的维护经费捉襟见肘,设备老化严重,最终酿成大祸。 然而就在阿雷西博倒塌的同一年,在大洋彼岸的中国贵州,一座更加宏伟的“天眼”——500米口径球面射电望远镜正式建成启用,为射电天文领域带来了新的希望。 “中国天眼”的故事,要从一位名叫南仁东的科学家说起,早在1993年,他就提出了建造该望远镜的设想。 为了找到合适的台址,他走遍了贵州的每一个角落,最终选择了平塘县克度镇的大窝凼,一个天然的喀斯特洼地。“中国天眼”的建设过程,充满了挑战和艰辛。 从方案设计,到技术攻关,再到设备制造,南仁东团队克服了无数困难,攻克了一道道难关,历时23年,终于建成了这座世界最大的单口径射电望远镜。 “中国天眼”的灵敏度是阿雷西博的三倍,能够接收到来自宇宙更深处,更微弱的信号。它可以观测宇宙中的中性氢,研究星系的演化;可以探测脉冲星,验证物理理论;还可以搜索地外文明信号,探索宇宙中的生命迹象。 “中国天眼”的建成,不仅是科学的胜利,也带动了贵州当地的经济发展和科技进步。望远镜所在的平塘县,原本是一个贫困县,“中国天眼”的建设为当地带来了大量的投资和就业机会,也吸引了众多游客前来参观,带动了旅游业的发展。 不过“中国天眼”的建成并非终点,而是新的起点,它的运行和维护需要巨额的资金投入,据官方数据显示,该望远镜运行三十年需要花费36亿元,平均下来每天的成本就高达四十万。 如何平衡科学研究和经济效益,如何让“中国天眼”的科学价值得到充分发挥,是摆在我们面前的新课题。 展望未来,射电望远镜的发展,充满了机遇和挑战。随着技术的进步,射电望远镜的灵敏度、分辨率和观测范围将不断提高,为我们揭示更加深邃的宇宙奥秘;另一方面,射电天文研究需要巨额的资金投入和国际合作,如何应对这些挑战,是决定射电望远镜未来命运的关键。 在探索宇宙的道路上,我们还有很长的路要走。阿雷西博的倒塌,是警钟,也是鞭策,让我们铭记历史,展望未来,继续向着宇宙的深处进发,去探索那无垠的星辰大海,去寻找那未知的文明和答案。 信息来源:《“天眼”带来了什么?权威揭秘“中国天眼”|读+》长江日报