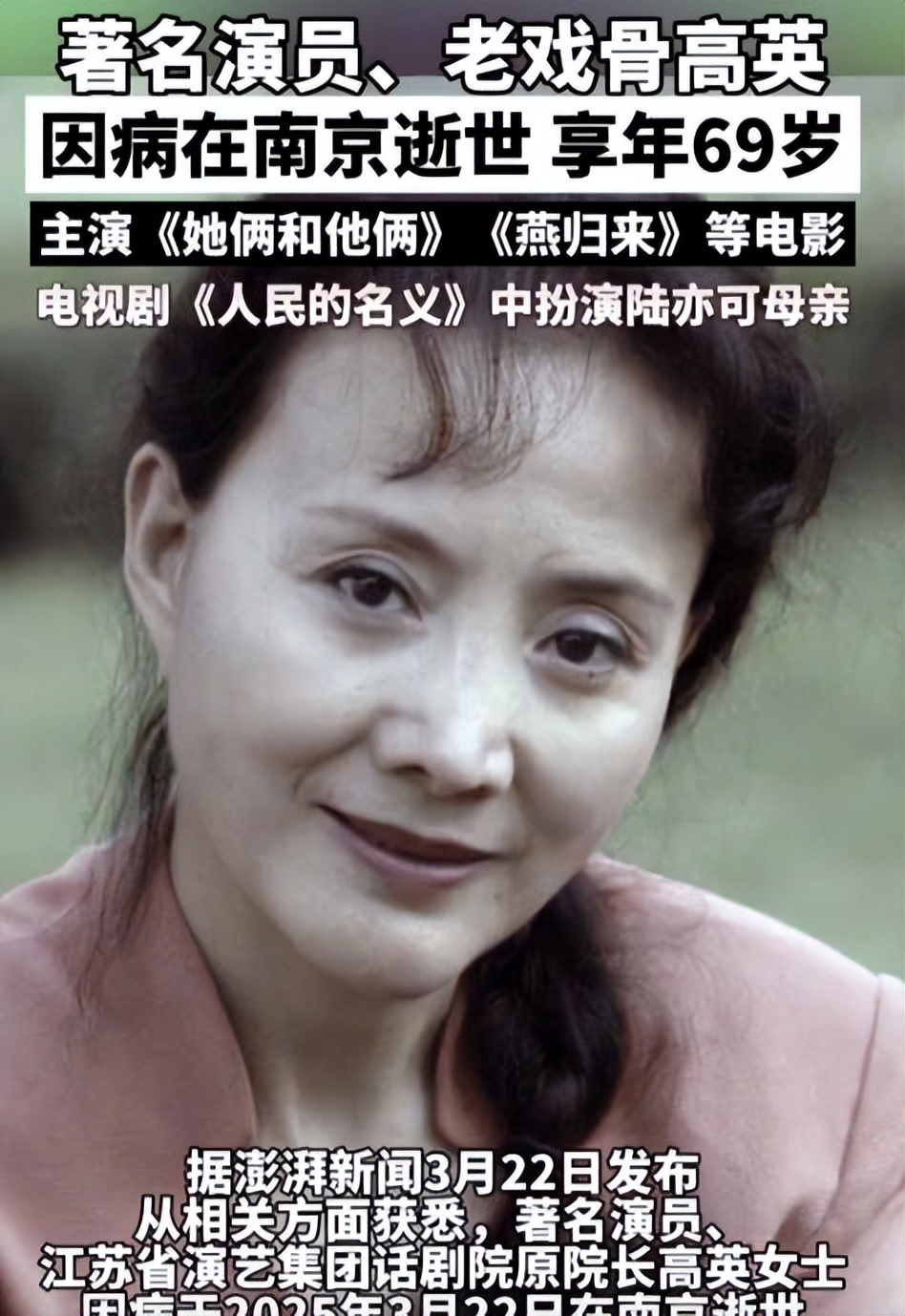

2023年3月22日的南京,春寒料峭的清晨,一位69岁演员的离世消息在社交媒体掀起惊涛骇浪。当#人民的名义吴心仪扮演者高英去世#冲上热搜榜首,数千万网友不约而同按下了记忆的回车键。这场集体悼念的狂欢背后,折射着数字时代特有的文化症候——那些被算法冷落的老戏骨,正在成为年轻人对抗文化失忆的精神图腾。

在《人民的名义》热播的2017年,大数据显示该剧日均弹幕量高达23万条,但关于吴心仪的讨论仅占0.3%。这个在剧中执着催婚的"中国式母亲",彼时不过是观众茶余饭后的调侃对象。当高英离世的消息传来,某视频平台《人民的名义》单日播放量暴涨47倍,关于吴心仪的深度解析视频三天内突破百万播放。这种戏剧性的数据反扑,恰似沙漠旅人发现绿洲时的疯狂。

这种现象在数字时代并非孤例。2022年《人世间》热播时,"曲书记"张凯丽同样引发过类似效应。据《2023中国影视产业白皮书》显示,新生代演员的社交声量衰减周期平均为18个月,而老戏骨的作品影响力曲线呈现明显的"长尾效应"。这种反差揭示着当代观众隐秘的审美焦虑——在流量明星的演技荒漠中,观众正在自发构建经典作品的记忆绿洲。

笔者曾亲历某高校的观影沙龙,当00后学生们讨论《霸王别姬》时,他们对张丰毅每个微表情的解读精度,丝毫不逊于专业影评人。这种代际反哺的文化现象,正在重塑我们的审美坐标系。

高英的演艺生涯堪称中国影视发展的活化石。1980年《燕归来》中22岁的她,眼眸里盛着整个改革开放初期的纯真;2017年《人民的名义》里的吴心仪,又精准勾勒出城市化进程中的代际冲突。这种跨越时代的角色塑造能力,在当今影视圈已成稀缺品。某表演类综艺的调研显示,85%的年轻演员承认"难以驾驭跨度超十年的角色"。

更值得深思的是老戏骨们的生存状态。高英晚年隐退话剧舞台,每月拿着不足万元的国家院团退休金,这与流量明星动辄百万的日薪形成刺眼对比。但正是这种"不合时宜"的坚守,构筑了中国影视业的承重墙。上海戏剧学院2022年的毕业生追踪报告显示,选择坚守话剧舞台的表演系学生仅占7%,这个数字在1990年代是62%。

笔者采访过某地方话剧团的老演员,他抚摸着泛黄的剧本说:"现在年轻人总问我们怎么耐得住寂寞,其实我们只是把演戏当作种地——春种秋收,急不得。"这种工匠精神在即时满足的时代显得弥足珍贵,就像快时尚洪流中静静流淌的手工织布机。

高英去世后,网友在弹幕网站自发创建的"记忆博物馆"项目,48小时内收集了2.3万条影像记忆。这种数字时代的悼念仪式,正在构建全新的文化传承方式。某AI公司开发的"虚拟演员"系统,已经能通过深度学习还原已故演员的表演特征,但94%的受访观众表示更愿意重温原版作品。

这种选择投射出深刻的人文悖论:我们越是依赖数字技术保存记忆,就越渴望触摸真实的生命痕迹。就像故宫文物修复师王津说的:"再精确的3D打印,也复制不出岁月包浆的温度。"老戏骨们用生命打磨的角色,恰似这些历经沧桑的文物,在数字洪流中愈发熠熠生辉。

值得关注的是,中国电影资料馆的"经典影像修复计划"访问量连续三年增长200%,其中25岁以下用户占比达65%。这代成长于短视频时代的年轻人,正在用倍速播放消化信息的同时,以0.75倍速细细品味《茶馆》里于是之的每个气口。这种看似矛盾的行为模式,恰恰构成了对抗文化速朽的抗体。

当我们在深夜刷到高英的旧作片段,手指悬停在点赞键上的瞬间,或许正是数字时代最动人的文化仪式。老戏骨的集体谢幕不是终点,而是唤醒集体记忆的晨钟。那些被我们重新发现的经典角色,就像散落在时间河床上的文明碎片,正在拼接出这个时代缺失的精神图谱。

此刻,不妨打开尘封的片单,问问自己:当算法推荐第100个网红吃播时,我们是否还记得《茶馆》里王掌柜掸去柜台灰尘的那个长镜头?这种记忆的复苏,或许就是对抗文化荒漠化的最好疫苗。毕竟,一个能在手机里保存《雷雨》全本台词的民族,永远不会失去对经典的敬畏。