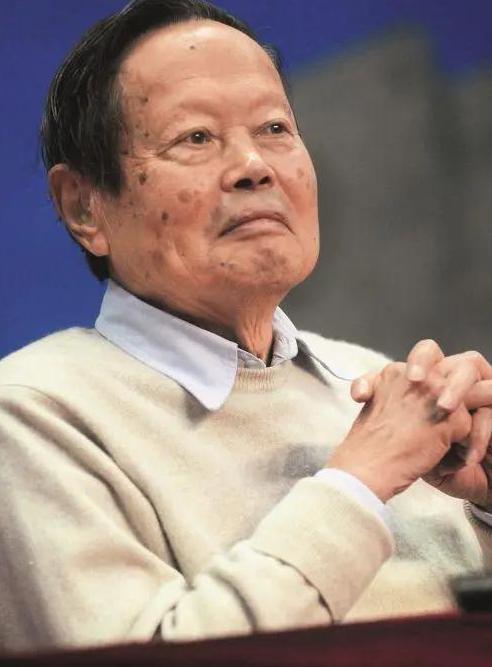

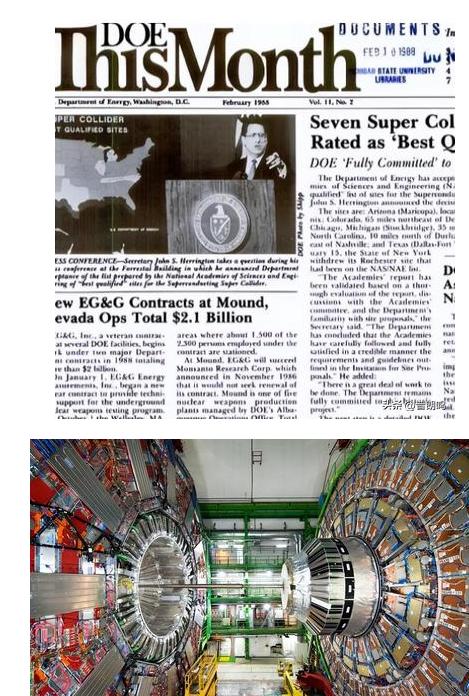

万万没想到!美国当年吹上天的超级对撞机会宣告烂尾,110亿美元也是直接打水漂,幸亏当时听了杨振宁教授的建议,我们才避免了大量资金浪费,不然我们中国可就要被坑惨了 主要信源:(环球网——《CERN宣布建造大型粒子加速器探索粒子物理领域》) 从上世纪50年代开始美国就斥巨资投入到粒子物理研究领域,试图在微观世界中寻找宇宙的终极答案。 彼时美苏争霸的冷战格局,也为这场科学竞赛增添了一丝火药味。 苏联率先建成大型粒子对撞机无疑给美国敲响了警钟。 为了抢占科技制高点,美国在粒子加速器领域的投入力度不断加大,其规模和能量级别也一次次刷新世界纪录。 然而这场你追我赶的科技竞赛背后却隐藏着巨大的风险和挑战。 杨振宁教授这位诺贝尔物理学奖得主,对大型粒子对撞机项目一直持谨慎态度。 他认为中国在高能物理领域的基础相对薄弱,人才储备也不足,贸然上马大型对撞机项目,很可能重蹈美国的覆辙得不偿失。 “110亿美元打水漂”的教训,至今仍历历在目。 美国SSC项目的失败除了技术上的难题外,更暴露出科学决策与经济考量之间的矛盾。 一方面大型粒子对撞机的建设和运行成本高昂,动辄需要数十亿美元的投入,而且维护费用也是一笔天文数字。 另一方面粒子物理研究属于基础科学领域,其成果很难在短期内转化为实际应用,对经济发展的直接贡献有限。 “钱要用在刀刃上”,在有限的资源面前,如何平衡科学探索与经济发展,成为摆在各国决策者面前的一道难题。 建造大型粒子对撞机绝非仅仅是“砸钱”就能解决的问题。 从技术角度来看它涉及到众多尖端科技领域的突破,例如超导材料、精密加工、高能物理等等。 以美国的SSC项目为例,其设计目标是建造当时世界上能量最高的粒子对撞机,但由于技术难度过大、成本严重超支,最终被迫下马。 “韦伯望远镜”的超支事件也再次印证了大型科技项目的风险和不确定性。 这个耗资近百亿美元的太空望远镜,其研发和发射时间一再推迟,最终预算超支了数倍。 如何控制成本、降低风险,是大型科技项目必须面对的现实问题。 尽管粒子对撞机被誉为探索宇宙奥秘的“神器”,但其价值和意义,一直存在争议。 支持者认为粒子对撞机是推动基础科学发展的利器,可以帮助我们解开宇宙起源、物质结构等重大科学谜题。 反对者则认为粒子对撞机项目耗资巨大,却难以产出实际效益,更像是一个“无底洞”。 虽然曾经也被质疑过,但最终都证明了其巨大的科学价值和社会效益。 面对西方国家的经济和技术封锁,中国在科技领域始终坚持自主创新,走出一条“自力更生、艰苦奋斗”的发展道路。 在高能物理领域中国虽然起步较晚,但发展迅速。 从北京正负电子对撞机到上海光源,中国在粒子加速器技术方面不断取得突破。 更重要的是中国高度重视科技人才的培养。 通过一系列政策措施吸引海外人才回国,同时加大本土人才培养力度,为科技创新提供坚实的人才保障。 粒子对撞机项目的成败给我们的启示是,科学决策必须兼顾科学价值和经济效益。 在追求科技进步的同时也要考虑国家发展战略和现实需求,避免盲目跟风和重复建设。 未来中国在粒子物理领域的发展,需要更加注重战略规划和前瞻布局。 选择适合自身国情的技术路线,集中力量突破关键核心技术,争取在国际科技竞争中赢得主动权。 中国科技的进步都离不开科学决策和自主创新。 在新的历史起点上中国必将以更加开放的姿态、更加务实的作风,为人类科技进步做出更大的贡献。 (文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。)