1793年夏,英国政府派往清朝的大使乔治·马戛尔尼远渡重洋,率使团抵达承德觐见乾隆帝。这是中国同西方交往的历史中最著名的时刻之一,也是过往学者探寻近代中西文化碰撞的重要历史节点。

“翻译”在两大帝国的外交过程中,扮演着举足轻重的角色。去年出版的《龙与狮的对话》就通过对大量档案材料的爬梳,指出翻译带来的误解最终导致马戛尔尼访华成为了一场“鸡同鸭讲”的对话,为我们理解近代史上中外交流的历史提供了一个全新的视角。

相较于《龙与狮的对话》,新近出版的《翻译的危险》将镜头转向觐见现场的两位译员李自标和小斯当东,让他们的人生沉浮与使团出使交织在了一起,展现了国与国交往的机制。沈艾娣认为,马戛尔尼使华是中英密切接触的结果,而非开始。清朝当时有不少人对欧洲知之甚多,但英国的威胁让拥有这些知识变得危险,故无人愿意显露。对他国越是了解,在本国就容易受到猜疑,理性的声音就会受到压制,翻译首当其冲。

下文经出版社授权,独家首发澳门大学历史系教授王笛为《翻译的危险》中文版所写的推荐序,原文的标题为“历史是在语言中产生的”。

《翻译的危险》,作者:[英]沈艾娣,译者:赵妍杰,理想国|民主与建设出版社,2024年7月。

“历史是在语言中产生的”(InspeechisHistorymade)。这是美国人类学家马歇尔·萨林斯(MarshallSahlins)在《历史隐喻与神话本相》中所阐述的重要观点,我想作为这篇序言的标题是再恰当不过了。因为摆在读者眼前的这本书,便是从语言的角度,考察早期近代中国和英国之间的沟通,来展示这两个帝国之间的交往和冲突。

1793年马戛尔尼使华,是中英关系的一件大事,牛津大学历史教授沈艾娣最近一部专著《翻译的危险:清代中国与大英帝国之间两位译者的非凡人生》,从一个新的视角来解读这个事件,她把“目光从乾隆皇帝身上移开并转向在场的其他人”(《翻译的危险》第3页),便发现了马戛尔尼这次出使“新的意义”。

这里“在场的其他人”,便是参与使华的两个年轻人,李自标和小斯当东。他们的经历非常独特,都通晓多国语言,知识渊博,热爱彼此的文化。两人都曾在年幼时游历海外,因此更能理解对方的思维。沈艾娣以清朝与大英两个帝国的碰撞为背景,讲述了这两位译者的曲折故事,因此把这个专题的研究从那些世界舞台上纵横驰骋的政治精英,转向了大历史后面默默无闻的小人物,提供了一个从微观角度出发的全球史。

文化的误解?

在沈艾娣之前,不少学者对马戛尔尼使华进行过研究,其最有影响者,莫过于阿兰·佩雷菲特(AlainPeyrefitte)《停滞的帝国:两个世界的撞击》和何伟亚(JamesHevia)《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》两本专著。而且这两本书,都不同程度地引起过争议。可以说《翻译的危险》是上述两书的进一步的发展,即从宏观走向微观;也就是从中心人物,走向边缘人物。审视这两本代表性的著作,可以帮助我们理解沈艾娣的这本新书。

佩雷菲特的视野是宏大的,他在书中的许多话,今天看来仍然很有真知灼见:“那些大的帝国都是由伟大的中央集权者建立的,是他们把那无形的黏土塑造成形的……但没有一个国家能比孔夫子和秦始皇建造的中华帝国更为巩固了。在这帝国里,一切都为了能持久存在,为了国家的强盛而安排得井井有条。个体的作用越来越小,只有在集体里它才能显得完美,这几乎带有宗教的色彩。每个人都镶嵌在一个等级体系中。所有人都得接受共同的价值,个人意识则被磨得平整光滑。”但是他这段话中有一点我不认同,在我看来,中华帝国看起来似乎很强大,虽然幅员辽阔和延续的时间很长,但是频繁的从盛到衰所引发的王朝更迭,给人民带来了无数的灾难,说明它一点也不稳固。

《停滞的帝国:两个世界的撞击》,作者:[法]阿兰·佩雷菲特,译者:王国卿等,生活·读书·新知三联书店,2013年10月。

对于英国来到中国,佩雷菲特总结是“世上最强大的国家”面对“天下唯一的文明国家”。英国人已把贸易做到了前所未有的水平,坚信通过贸易,买卖双方都能获利,“犹如两个情人,每人都不可能独自获得只有对方才能给予的满足”。然而,中国对商人蔑视,对经商极不信任,对西方拒不接受,“尽管国内的市场经济相当发达,对外贸易却被官僚政权的控制和垄断所扼杀”。所以,英国派使团到中国,“是自由贸易文化最发达的国家和对此最无动于衷的国家之间的相会”。

在佩雷菲特看来,马戛尔尼使华的失败“孕育着以后两个世纪里的对抗:西方与远东的文化冲突;工业国与第三世界的冲突”。似乎也是因为彼此之间错误的交往方式,“如果使臣以另一种方式提出建议,如果皇上以另一种方式处理这些建议,中国可能不必以世界为之震撼的方式苏醒过来:世界可以使这个国家更有创造力,使它进步得更快”。所以佩雷菲特认为,全世界都为这种“一方面的狂妄自大与另一方面的骄傲自满相对抗”的交往方式买单,结果却是“人类失却了难以估量的财富,这些财富只能随同没有发生过的历史永远埋藏在地里”。如果我们拿佩雷菲特的话来审视今天的中西关系,可以给我们许多的警示。

不过,佩雷菲特提出的这种假设,这种错误的交往方式是不是不可改变的,则是值得讨论的。正如何伟亚所指出的,其实双方都是按自己的逻辑在行事。虽然《怀柔远人》在研究对象上与《停滞的帝国》类似,但是提出和解决的问题却非常不同。何伟亚在结论部分提到:1993年在承德召开了“中英通使二百周年学术讨论会”,有来自中国、英国、美国、法国和德国的学者。会议上,佩雷菲特强调清代的“闭关”政策,乾隆皇帝的保守和中国的落后,并得到了大多数与会中国学者的认可。何伟亚指出,这种观点暗示了,对中国来说,“使团来华是一个未能抓住的机会。如果清廷有足够的远见卓识,就会打开国门,接纳欧洲技术和资本主义。这样,中国与西方之间的差距就会在19世纪大大缩小”。这种观点似乎为当时中国的改革开放提供了一个历史启示,那就是“中国一定不能重蹈清廷的覆辙”。在那次会议上,佩雷菲特最严厉的批评者,是来自美国约翰斯·霍普金斯大学的罗威廉(WilliamRowe)。他以“最强的措辞”与佩雷菲德进行了交锋。从最近三十年西方关于中国历史研究的进展来看,所谓“停滞的帝国”已经几乎没有学者认可了。但是,在我看来,佩雷菲特在书中的许多观点,今天看来仍然是发人深省的。

《怀柔远人》,作者:[美]何伟亚,译者:邓常春,社会科学文献出版社,2019年8月。

可以说,何伟亚的《怀柔远人》完全从一个不同的角度,对中英之间的冲突进行了一个全新的解读。他提出这样的问题:“如果欧洲与亚洲的接触,不是被看作生机勃勃的扩张性的西方与停滞的闭关自守的东方,而是被视为两个扩张性的帝国——大英多民族帝国和满族多民族帝国的相遇,那么,自马戛尔尼使团之后的清英互动又该是什么样呢?”为了回答这样的问题,何伟亚分别考察清朝与英国对这次出使的叙述,强调双方实际操作模式与观念框架的距离。通过对帝国主义和殖民主义理论与实证的研究,来“重新评价清帝国与英帝国的相遇”。他运用萨义德(EdwardSaid)《东方学》的概念来分析学术界关于“中国”和“西方”的表述,挑战那些模式和理论框架。实际上,何伟亚的研究是把这个课题“置身于与后殖民主义研究和中国研究的对话之中”。

正是在这样一个学术背景之下,沈艾娣《翻译的危险》的出版,把马戛尔尼使华的这个涉及两大帝国宏大问题的研究,引向了更微观的层次。这本书是沈艾娣在其《传教士的诅咒》一书之后,对西方传教士在华活动进一步的追溯。《传教士的诅咒》以山西一个小村庄为叙事中心,讲述从17世纪到20世纪下半叶天主教如何把这个落后乡村与外部世界联系在一起,以及外部世界的变化如何影响到中国农民的日常生活和精神生活的故事。而《翻译的危险》则聚焦早期中英交往,把扮演翻译角色的李自标和小斯当东放到中西外交的大背景中,展现出中国怎样与世界发生联系。清朝限制对外接触的政策,深深影响了李自标和小斯当东的人生。“这些政策属于更大范围内中国人看待世界方式的重塑”(第7页)。他们的人生经历,可以帮助我们理解这些变化,使得我们能够观察到国与国交往的机制及其理解和误解。

漫长的道路

从封闭的甘肃凉州,去那不勒斯求学,到承德见到乾隆,对李自标来说是一条漫长的道路。李自标祖上是最早皈依基督教的家族,也因为天主教会的全球网络而远赴欧洲。1771年,中国籍传教士郭元性声称受到教廷征召,要去罗马,李自标便被交给了郭元性,随他一起去那不勒斯,此时他只有十一岁。他们要走海路,从甘肃启程到澳门,就走了一年。从澳门转海路,1773年李自标方抵达那不勒斯时,年十三岁。他在这座城市里长大,接受了古典欧式教育,学习拉丁语、修辞、哲学和神学。18世纪的那不勒斯是欧洲的大城市之一。他在那不勒斯居住近二十年,达到了成为传教士的各项要求,能讲流利的拉丁语、意大利语和汉语,通晓欧洲文化,并在法国大革命中游历欧洲。

在马戛尔尼访华的时候,李自标为其充当翻译。那个时候,中英之间在贸易、宗教、金融方面已经有不少的交流,李自标的幼年经历,可以说是一个典型的代表。自从使团登岸后,李自标成了唯一的翻译,而马戛尔尼的随员达百人之多,个个都充满好奇和问题。马戛尔尼到承德觐见乾隆,是出使的高潮,“这也是李自标策划已久的时刻,一个甘愿以身涉险也要为中国基督徒谋福的时刻”(第123页)。在此之前,清朝官员不断说服马戛尔尼行叩首礼,还亲自演示了动作。马戛尔尼反复拒绝,官员们转而向李自标施压,李自标则小心答复说,只会按照马戛尔尼的指示行事。在李自标的眼中,他的任务是传达和解释马戛尔尼的意思,“并通过劝说来达到可以接受的方案”(第119页)。当马戛尔尼面见乾隆时,讲的是意大利语和拉丁语,由跪在他身后的李自标翻译成汉语。

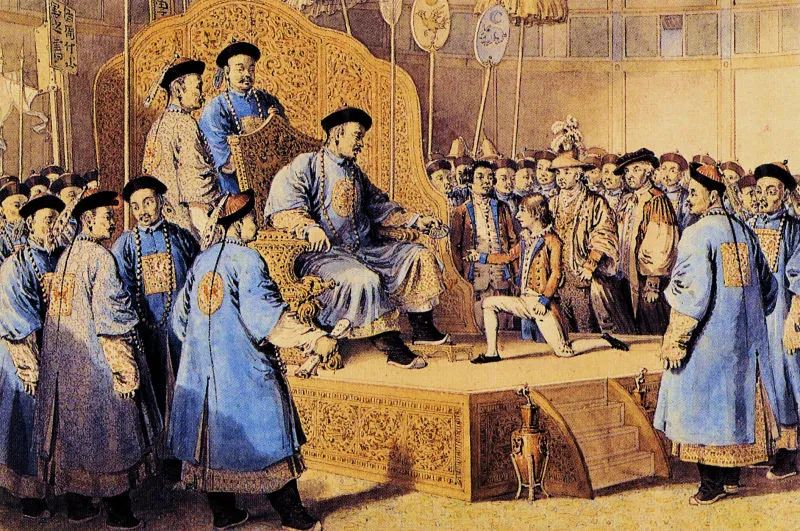

关于马戛尔尼觐见乾隆帝的讽刺漫画,现藏于大英博物馆。本文图片由出版社提供。

翻译所留下的记录,有着重要的历史价值。由于李自标并未做笔记,他不可能逐字逐句记住马戛尔尼所讲的话。李自标的角色已经超出了一个翻译的角色,他“更像是谈判者”。他并非单纯把一种语言转成另外一种语言,而是有不少自己做主的空间,“最明显的是他把一条自己的主张塞进了商谈之中”。李自标在翻译中夹带私货时,显然不是忠于英国或者中国,而是“以天主教徒的身份行事的”(第9—10页)。而马戛尔尼选李自标做翻译,很大程度上是由于自己在替英国政府办事,所以要避免用与东印度公司有联系的译员。

从李自标的视角来看,此次出使并没有失败,哪怕英国没有达到原本的目标,但是双方的谈判却是有意义的。李自标在之后写道,“只有愚蠢透顶的人才会承担如此危险的任务”(第293页)。口译员在18世纪末和19世纪初的中英外交背景下,面临着危险,但是又有着强大的力量。通晓外语的人,一直不受到政府的信任,在中国近代几乎是一个普遍现象,留下了许多令人唏嘘的故事。在鸦片战争中,负责谈判的清朝官员“宁可接受他们憎恶的英国翻译,也不愿任用能讲英语的中国商人及其雇员”。沈艾娣认为,其实“当时的中国有为数不少的人对欧洲知之甚多,但是英国的威胁让拥有这些知识变得危险,因此便无人愿意显露”(第10页)。这个观点在今天是令我们深思的。

“中国通”的艰难里程

马戛尔尼的副手叫乔治·伦纳德·斯当东,是耶稣会教徒,热衷于科学发现,信奉卢梭,支持不久前爆发的法国大革命,也是马戛尔尼的老朋友、秘书和亲信。小斯当东生于1781年,在他的成长过程中,“英国在印度的势力得到扩张和巩固,这重塑了整个已相互连接起来的世界”(第5页)。老斯当东决定让儿子从一开始就将拉丁语作为一门口语来学习,他父亲同他讲话时全部使用拉丁语,这在当时是一种非同寻常的做法。面见乾隆时,也带在身旁,当时仅十二岁。小斯当东居然能听懂中英两边的对话,这是因为他父亲从他三岁起就开始教他讲拉丁语,很小就开始学习汉语。可能乾隆也觉得这个小孩不简单,解下腰间的黄色丝绸荷包赏赐给他,他也用汉语致谢。

回到英国后,马戛尔尼因为没能达到目的而广受批评,但是老斯当东对未来再次派出使团保持乐观。因此,他继续让小斯当东学习汉语,花费了许多时间,当小斯当东后来返回中国时,他的汉语水平已经能够口译以及笔译。1804年,他便乘船返回中国。小斯当东和皮尔逊合写《英吉利国新出种痘奇书》,由小斯当东在两个中国商人的协助下翻译出来。这在当时可能是一件小事,但在今天看来,却是拯救无数生命的大事。也正是这些商人,教他采用能够为清朝官员所接受的格式。他的书面翻译也远较口头翻译更为成功,但他从事翻译时尚无一本汉英字典,因此必须通过口语来学习。

他与马礼逊也有了许多交往。马礼逊受新教传教运动的激励而来到中国。他曾在伦敦学习汉语,小斯当东帮他找到一位天主教老师,两位年轻人年纪相仿,有许多共同的兴趣。小斯当东和马礼逊都知道,要在一种文化中把另一种文化的观点表达出来,所遭遇的问题是很复杂的。两人曾在东印度公司共事,完全了解翻译的难度。在对待翻译的态度方面,两人颇为不同。小斯当东能讲数门欧洲语言,在孩童时曾通过对话来学习拉丁语。他很少去寻找与某个英语单词一一对应的汉语字词,认为即便在欧洲语言之间严格的同义词也是罕见的,“两个国家距彼此愈远,两国的习俗和品性则应当愈加不同,两国语言中严格同义的词语当然也就越少”(第198页)。他通常的做法是先掌握整体的意思,然后将其以一种能够为听众所接受的方式传递出去。

小斯当东跪受乾隆帝礼物的绘画,现藏于大英博物馆。

对比之下,马礼逊则是从语法书里学习拉丁语,为了翻译《圣经》而学习汉语。他坚信,对于这一神圣的文本,“释义是不能接受的”(第198页)。在接手这一任务的初始阶段,他便开始编写历史上的第一本汉英词典《华英字典》。马礼逊影响了19世纪后期的许多译者,不少人早期在东印度公司时受到他的训练,后来更多的人则是使用他的字典。应该特别提到的是,马礼逊墓在澳门,我多次带来访的朋友去瞻仰。每次都会感叹,他在那里沉睡快三百年了,比他埋在内地的绝大多数被挫骨扬灰的同侪们幸运,没有受到打扰。棺木依旧,石板上的字,仿佛在诉说着后面的历史。

小斯当东还参加了一些解决外交纠纷的谈判。1807年,一艘名为“海王星号”的商船上的五六十名醉酒水手,在岸上同当地人斗殴,一个当地人死亡。清朝官府要求英国人交出凶手,但英国方面拒绝了。商船已经到了要离开的时间,贸易每暂停一天,航行的风险和金钱的损失便增加一分。在漫长的交涉中,小斯当东一直充当翻译。双方都颇为紧张,小斯当东也没有仅仅做一个翻译,而是利用他的中国法律知识,成为介入这一事件的重要人员。经过艰难的交涉,双方决定联合审理英国船员肇事一案,这也成为小斯当东一生中最为自豪的成就之一。其实,这次联合审案更多是象征性的,最终编造出一则故事来结案:一位英国船员失手从窗户上掉落物品,不幸砸中受害者致死。被认为责任最大的人交由英方看管,直至遣回英国。

这年夏天,小斯当东开始潜心翻译清朝的法典,即文本近三千页的《大清律例》,不过他决定略去大部分的判例。在小斯当东看来,此书不仅是一部法律指南,更是对清朝政府运作机制的描述。

在扉页上,他引用了古罗马政治家、哲学家西塞罗的话:“国家的思想、精神、战略以及思维方式全都蕴含于法律之中。”(第190页)小斯当东成为一位多产的作家,出版17本书。但是他烧掉了几乎所有的书信,仅保留了他儿时访华时的日记,他母亲也留下了他从中国寄来的信件。这些材料又引出了其他材料,如李自标胞兄在清军的履历文件、小斯当东友人李耀在广州狱中所写的信等等。这些资料都为沈艾娣重构历史提供了依据。

挖掘被遗忘的历史

在历史事件中,只有那些中心人物的记录保留了下来,连篇累牍地被人们津津乐道,而那些参与其中的小人物,很快就消失在历史的长河中。但是,他们的踪迹,经常藏在什么地方,等待历史学家去挖掘。

史景迁《胡若望的疑问》讲了一个广东人去法国的故事。在李自标赴意大利差不多半个世纪之前,1722年,一个广东人胡若望去了法国,被关在疯人院两年多,四年后才回到了广州。史景迁把他从各种档案中挖掘出来,还原了他令人惊奇的经历。他十九岁就皈依基督教,去法国之前只是教会的一个看门人,他受过中国传统教育,但是没有获取过任何功名,不懂任何欧洲语言。他之所以来欧洲,只是由于一个传教士需要一个中国助手,在漫长的旅程有个陪伴,练习中文口语,并帮他抄写一些中文书。哪知道他在漫长旅途中精神便出了问题,并拒绝与那位传教士一起前往罗马。传教士之后把他安置在一家医院精神病患者的病房,一住就是三年,后来终于回到家乡。胡的西方之行,是完全的失败,但也是一个意外,而更多的中国人去海外扩展了他们的眼界,半个世纪以后到达欧洲的李自标,就是一个最好的事例。

《胡若望的疑问》,作者:史景迁,译者:陈信宏,理想国|广西师范大学出版社,2014年3月。

同样,许多来华的西方人,也有许多的传奇故事。例如在萨拉·罗斯(SarahRose)的《茶叶大盗》里,就是讲英国人罗伯特·福钧(RobertFortune)受东印度公司的委托,把中国的茶种和茶树偷到了印度进行培植。谁也没有想到的是,1849年5月,当福钧在云雾缭绕的武夷山奔走的时候,改变世界的序幕便徐徐拉开,短短二三十年,世界茶叶贸易的重心就从中国转移到了英国的殖民地。这个研究提供了从微观入手的小故事,怎样可能与全球剧变的大问题关联的经典案例。福钧在1853年出版的两卷本《两访中国茶乡》,是我20世纪90年代研究茶馆的常读书。

没有想到的是,多年以后,罗斯在大英图书馆藏的东印度公司档案中,挖掘出福钧致东印度公司的大量信件,把缺失的历史碎片精彩地拼接在了一起。档案的挖掘往往让我们发现那已经被埋没的历史,提供了许多有血有肉的细节。沈艾娣这项研究使用了拉丁语、中文和英语档案,她对手稿的研究表明,清朝宫廷和马戛尔尼使团都试图改变他们的叙述,以便向其国内的听众呈现满意的叙述。她分析关于磕头的争议,让我们了解到,马戛尔尼更担心他回去后英国公众会如何看待他的行动。双方都明白对方对自己形象的维护需要怎么说,并对文字的记录做出必要的调整。

在沈艾娣严谨的研究和生动的描述下,李自标和小斯当东的故事,就这样展现在我们的眼前。李自标将他参与马戛尔尼使华的活动,写信报告给那不勒斯书院和罗马教会。马戛尔尼使团访华中,李自标的表现令人满意,马戛尔尼和老斯当东都力争让李自标随他们一起返回英国,并许诺在伦敦为他找一份差事。但是,抵达澳门之后,李自标被教会派往中国北方,返回他的老家甘肃。但是半道上,教会指示李自标不要去甘肃,转而继续北上进入山西。所以,李自标穿过黄河以及陡峭的太行山,最终到达潞安(今长治)。他一直躲躲藏藏,并改姓梅,寄居在教徒的家中。直到1797年,李自标试图回甘肃探亲,但白莲教席卷而下,所到之处皆遭焚毁,哀嚎遍野,满目疮痍,只好放弃了返乡计划。在山西,他建立了一个捐款人的团体,和这些人都保持着紧密的联系。这个由十二人组成的团体每月见一次,一起进餐、谈教义或行善举。逐渐形成了一个社群,在李自标去世后继续活动,19世纪40年代依然存在。

李自标定期给罗马的传信部、那不勒斯书院的院长和中国学生写信,也给他的朋友写信,包括与小斯当东之间都保持着联系。嘉庆对天主教严加镇压,欧洲传教士也被驱赶殆尽,李自标只得隐匿起来。他面临着政治压力和文化冲突,不仅需要应对英国人对中国文化的误解和偏见,还要应付清朝政府对他的监视。而小斯当东哪怕深入研究中国文化,也面临极大的困惑和挑战,需要克服语言障碍,理解中国文化的深层含义,并将其准确地传达给其英国听众。信件是用拉丁语和意大利语写就的,也曾用汉语写信。交流是缓慢和需要等待的,收到回复需要至少两年的时间,许多信件被延误甚至遗失。有时候,李自标在数年间未能收到来自欧洲的任何信件。在中国的腹地,与外部世界隔绝,但李自标却仍然关心着欧洲的朋友们。

他在山西中部有众多票号的祁县建立了一所神学院,每年都去那里教书。这是一个大宅子,有给学生的房间、一间礼拜堂和一个花园。其余的钱则拿去做投资,用于老师和学生的生活开支。1801年,小斯当东回到广州,他给李自标写了一封信,还附上一封来自马戛尔尼的信件,询问他在甘肃的家人近况如何。李自标颇为感动,并做了回复。后来,当老斯当东辞世时,李自标也致信马戛尔尼致以哀悼。

马戛尔尼使团在镇江时清军举行欢迎操演的绘画,现藏于大英博物馆。

克服沟通的困难

李自标和小斯当东对中国和英国之间的相互联系,有着共同的信念,都通过尽量减少差异和强调共性,来解释另一种文化,取得双方都能接受的结果。语言障碍仍然是文化障碍,他们在使团与清官员的交往中,一直追求调解的目标,两人都尽量减少差异,拉近两国人民的距离,促进沟通,分享经验和价值观。特别是小斯当东,他是东印度公司的语言专家,作为汉学学者、公众人物和作家,有着漫长的职业生涯,一直持续到19世纪50年代。他一直以温和的态度,在与中国的关系中寻求理解。

中国和英国的接触,“并不是初次相遇的文明之间发生的冲突,而是早期现代世界全球联系日益密切的结果”(第4页)。李自标和小斯当东生活在18世纪,“他们翻译的方式也反映了当时的世界”。在为马戛尔尼使团翻译时,李自标竭力缩小分歧,“最终让谈判能够取得成功”(第291页)。清朝和大英代表了两种不同的政治制度、文化和价值观念。因此,在交往的过程中,双方都需要在两个文化之间寻找平衡点,参与历史的人物,都要为其使命服务。在这样的使命中,翻译是一项非常困难的任务,因为他们需要在不同的文化背景中转换思维方式,理解并传达两个文化的精神内涵。此外,两位译者还面临身份认同的困扰。他们既是自身文化的一部分,又是另一种文化的传播者。在这个过程中,他们经常会面临对自己的忠诚和立场的质疑,这种身份认同的困扰,给他们带来了巨大的压力和挑战。

在翻译的实践中,不仅取决于个人的语言技能,也关乎文化的取向。中文词语有争议的“夷”字,英语翻译为“barbarian”(野蛮人),中国人简单地翻译为“外国人”或少数民族。“礼物”和“贡品”,既有不同的意思,也包含复杂的内容。以及将God翻译为“上帝”,里面都隐藏着许多政治、宗教和文化的因素。小斯当东认为“词语不过是思想的符号”(第280页),期望任何汉语词汇能够完整且正确地传递英语中“上帝”一词的概念,是不可能的。

威廉·亚历山大绘制的乾隆皇帝前往御帐接见英国使节的场面,现藏于大英博物馆。

马戛尔尼使华普遍被认为是一场失败,因为所有英方的谈判目标都没有达成,但这并非李自标评判成功的标准。他的目的则更加平衡,即得到一个让双方都能接受的结果。马戛尔尼离开时已经计划再次使华,这就可谓成功。马戛尔尼使华之后的数年,大英帝国在巩固了对印度的控制后,进入了一个新的阶段,这也深刻影响了他们对中国和中国人的看法。同一时期,欧洲国家之间的外交关系也由于法国大革命而改变。沈艾娣指出是“基于平等主权国家之间的外交这一现代理念开始生根发芽”(第7页)。

清朝对英国的缺乏了解,给中国带来了严重的问题。1839年,钦差大臣林则徐被派往广州,打击鸦片走私。令人不可思议的是,尽管已经有了长期的交往,林则徐被认为是中国最早“睁眼看世界”的人,竟然向皇帝上奏称,英人“其腿足裹缠,结束紧密,屈伸皆所不便,更无能为,是其强非不可制也”。沈艾娣指出,“在同欧洲人密切接触两个世纪之后,这种荒唐的说法居然出现在关键的决策过程中。一种可能的解释无疑是中国精英历来崇仰本国文化而轻视他国文化,这也是长期以来的论调”(第11页)。不过,从李自标和小斯当东以及他们生活的世界和时代,本书也告诉我们,不能简单地认为彼时的中国人对西方一无所知。

国与国之间的紧张关系,导致了许多周旋在两国之间的人们艰辛曲折的经历。不过,李自标和小斯当东却又是幸运的,两人都以高龄辞世。即使他们的独特经历和本领“无人赏识,但至少他们都能苟全性命,未遭流放”(第295页)。长期以来,中西方的冲突被解释为缘自清廷对外部世界的无知,是古老的朝贡体制在近代国际关系中遭遇的危机。19世纪,英国为开战寻找理由,也是使用的这一观念。这种历史解释,随着中国民族主义者的反清宣传,以为革命的合法性进行论证,“于是更是将这一理念嵌入中国近代的国家历史之中”(第6页)。

翻译在两个大帝国之间的外交和贸易中,扮演着举足轻重的角色。两个帝国本身不断变化的国际国内政策,造成持续地跨文化碰撞。关于对方的知识可以获得,但也可能被遗忘或丢失。早期近代的中英关系,可以说是体现了国与国、文明与文明之间会出现的所有的矛盾和冲突。从商业贸易,到文化交流,然后到战争爆发……中国的大门被西方所打开,给中国带来了一个复杂的后果。在这个过程中,绝大多数人的故事已经永远地被遗忘了,所以要感谢沈艾娣教授,把埋藏在历史深处的生动故事挖掘出来,对我们理解过去中西交往的历史以及怎样处理中西方关系,都提供了一个非常杰出的样本。

原文作者/王笛

编辑/李永博

导语部分校对/赵琳