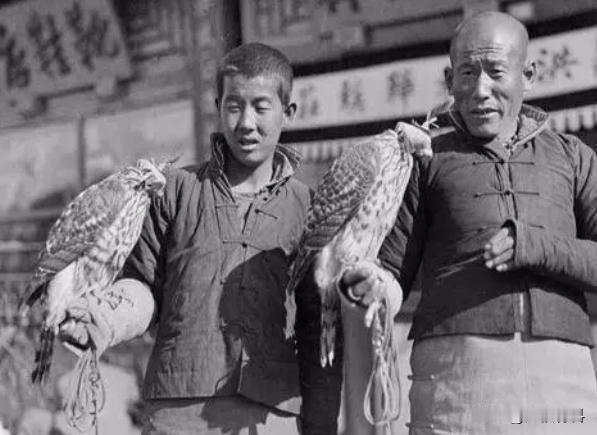

“海东青”光听名字就透着一股狠劲儿,仿佛是从神话里飞出来的生物。它到底是什么?一种鹰?一个符号?或者说,一个时代的缩影? 咱们今天就来盘盘,这海东青到底是怎么从东北老林子飞进紫禁城的,又是怎么和满族文化锁死的。 要整明白“海东青”的来历,得先从“海东”说起。这词儿最早出现在唐朝的书里,指的是朝鲜半岛、渤海国、日本那一疙瘩地方,后来主要指朝鲜半岛。 据说这些地方产一种猛禽,青羽白腹,凶猛异常,被叫做“海东青”。这名字听着就霸气外露,也难怪后来成了东亚和东北亚文化圈里一个响当当的符号。 在我国北方地区,一直流传着一句话:“鹰狗无价”。这可不是随便说说的,对于靠山吃山、靠水吃水的北方游牧民族来说,鹰就是他们的伙伴,是生存的保障。而海东青作为鹰中翘楚,更是被满族人视为精神图腾,甚至能和龙、凤凰平起平坐。 这可不是吹的,满清入关前,狩猎是家常便饭,一只好鹰能帮他们打到更多猎物。入关后摇身一变成了皇族,虽然生活方式变了,但对海东青的喜爱却没变。海东青从捕猎工具变成了身份象征,是皇家贵族的玩物,普通老百姓根本碰不着。 清朝统治者为了玩鹰,还专门设立了“鹰厂”,负责饲养、训练海东青,伺候它们就跟伺候皇上似的。 在承德,有一群特殊的人,他们被称为“鹰手”。他们世代以驯鹰为生,掌握着祖传的驯鹰秘技,是真正能“玩转”海东青的人。 这些鹰手可不是光靠蛮力就能驯服猛禽的,他们得懂鹰的习性,懂鹰的“语言”,还得有足够的耐心和毅力,才能把桀骜不驯的海东青调教成听话的“猎杀机器”。 这驯鹰的过程,说白了就是人和鹰之间的一场“博弈”。鹰手得先“征服”鹰,让它明白谁才是老大,然后还得“训练”鹰,教它各种捕猎技巧,最后还得和鹰“培养感情”,建立起一种特殊的默契。 承德这地方山清水秀,自古以来就是鹰猎的好去处。清朝的时候,很多“鹰手”世家就扎根在这里,靠着祖传的技艺为皇家捕捉猎物。但光靠驯鹰可养不活一家老小,所以朝廷会给这些“鹰手”分地,让他们能自给自足。 别看“鹰手”这活儿听起来挺酷炫的,其实里面的门道多着呢。他们得会根据不同的地形、气候选择合适的捕鹰方法,还得根据鹰的种类、性格制定不同的训练方案。 一名优秀的“鹰手”,不仅要有丰富的经验,还得有敏锐的观察力和灵活的应变能力,才能在瞬息万变的捕猎过程中,和自己的“鹰伙伴”完美配合,取得最终的胜利。 海东青可不是只会捕猎的“空中杀手”,它在生态系统中也扮演着重要的角色。作为食物链顶端的猛禽,海东青能控制猎物的数量,维持生态平衡。说白了,就是不让某种动物一家独大,变成“生态破坏者”。 然而随着人类活动的扩张和环境的破坏,海东青的生存空间越来越小,数量也急剧减少。现在国家已经把海东青列为二级保护动物,但这还不够,保护海东青需要我们每个人的努力。 从东北老林到紫禁城,海东青见证了满族文化的兴衰荣辱,也承载着人与自然和谐共生的美好愿景。如何保护海东青,传承和发展满族鹰文化,是我们需要认真思考的问题。 信息来源:《清代承德:神鹰在塞外飞翔》承德日报