许多年以后,王锦春依然记得纪录片获奖那天,凌晨时分接到那通来自纪录片导演周浩的电话:

“获奖了,我们的《高三》。”

“不是我的《高三》,是你的《高三》。”

“不,我们的。”

周浩对这通电话早已遗忘。

2004年,还在《南方周末》当摄影记者的周浩想拍一部关于高考的纪录片。被湖北黄冈中学拒绝后,他来到同事方三文的母校——福建省武平县第一中学。王锦春毛遂自荐,周浩把镜头对准了这位激情澎湃的高三七班班主任。一年后,《高三》在央视播出后引起热议,周浩也凭借此片在香港国际电影节获奖。

故事没有就此结束。此后二十年间,周浩拍了更多纪录片,获了更多奖项。但对于王锦春和武平一中来说,摄影机的镜头仿佛不曾离开过。某种意义上,这更像是县中命运的一种隐喻。

和多数县中一样,武平一中曾经靠苦读交出全省最亮眼的高考答卷,又在辉煌过后陷入困境。但在身处其中的人看来,早年间的“清北率”并非硬性指标,而是“额外的馈赠”。这些“意外之喜”逐渐成为外界对县中的全部期待,教不出“清北生”开始变成一种失误。

二十年过去,教育的环境与氛围都已发生巨变,足够艰苦或是足够成功的县中样本时有出现。而武平一中代表了一种“普通的处境”,这里并非绝对的贫困,也没有想象中极端的苦读。它向我们展现了大多数条件中等、没能从“衰落”中突围的县中所面临的现实,以及那里的老师还能做些什么。

吃的不是同一种苦

2024年,距离纪录片《高三》拍摄过去了整整二十年,网络上仍有不少人挂念片中主人公们的近况。6月,四散在天南海北的几位高三七班的同学和王锦春、周浩相约在线上聚会。当年镜头里青涩的脸庞都已有成年人的笃定神情。

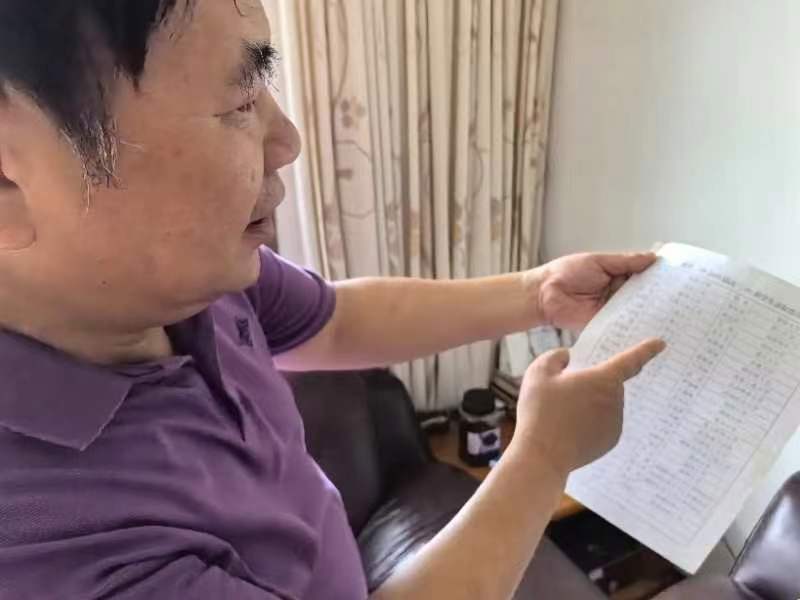

班主任王锦春还保留着和当年一样的发型,只不过现在的黑发是染的。他还记得,高考结束第二天,他和学生们、周浩一起爬梁野山的场景,“我们当时唱着歌,我还买了一大堆肉包子,很多人都吃到了。”

2004年夏天,新一届的高三生刚刚入学,周浩的摄影机镜头打开。

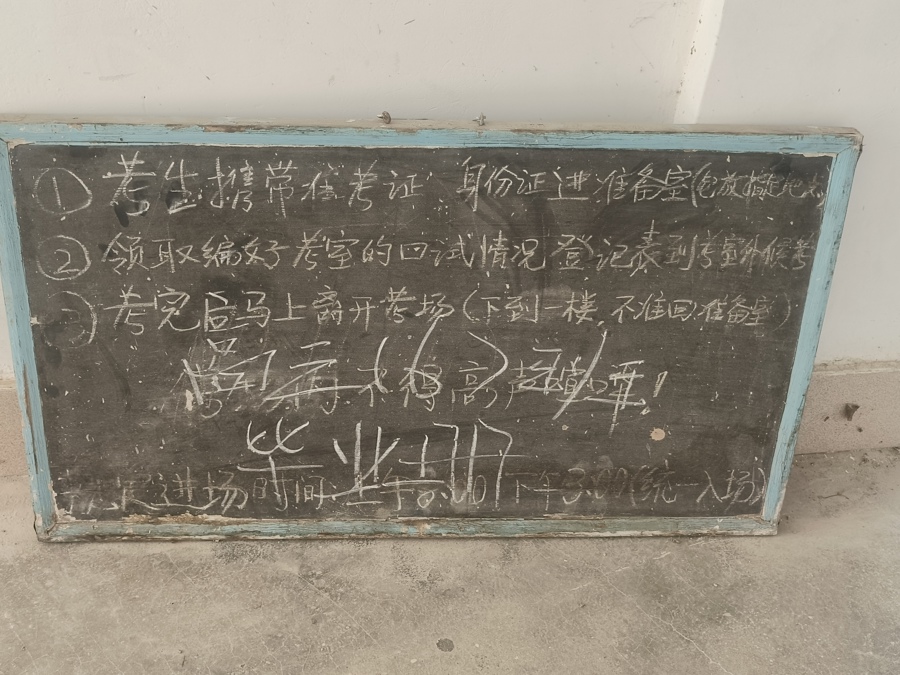

班主任王锦春站在讲台上动员:“给我拿出半条命来,还没听说哪个人因为读书很刻苦就不行了。”随后,武平一中的高三生活以苦读的方式展开。早上5点50分起床,晚上10点下课。哨声、奔跑、考试、大声朗读。

纪录片中,“吃苦”是班主任王锦春经常挂在嘴边的词汇。这套方法论曾屡次让他的教师生涯走上巅峰。大学毕业第一次当班主任,他就带出了全省高考文科的第二名——周浩的同事方三文。

片子播出后很长一段时间里,每逢高考前夕,王锦春都会被邀请至外省市的中学演讲,以期燃起更多学生的斗志。

2004年,梁爽在高三七班的隔壁复读,王锦春是他的语文老师。二十年过去了,她依然记得高三时吃的苦。冬天穿得厚重,她常常在教室里坐到腿麻。到了夏天,七十多人的教室热得腾腾像蒸笼。苦读算是县中的传统。王锦春的第一届学生肖毅山记得,20世纪90年代初,他读高中时,为了晚上能在教室里多读一个小时书,几乎每个男生都曾在熄灯后沿着下水管从三楼爬到一楼。

但他们都不觉得当时感到“痛苦”。考上大学、获得好工作的强烈信念支撑,让吃苦变得心甘情愿。

肖毅山大学刚毕业时在农村中学教书,来自农民家庭的学生们自带腌菜上学,吃饭时就在老师的房间加热。他时常借此机会把自己的菜分学生一勺,再象征性地拿走一点学生的米饭,师生关系十分亲密。

这样的关系,让学生和家长对老师产生无条件的信任,也成为当时学生们愿意跟着老师苦读的前提。

纪录片《高三》中,王锦春提到,“我们这里没有铁路,也没有高速,高考是走出去的唯一办法”。但时至今日,武平县早已通了高速,去年还通了动车铁路,生活水平改善了许多。

如今,学生们的家境条件普遍不错,谈论“生活不容易”似乎失去了说服力,老师们都觉得师生之间“走得没有以前那么近了”。

王锦春那套激情澎湃的方法变得不再有效。武平一中的学生依然保持着和20年前差不多的作息,学生们处在苦读的制度中,却不再有苦读的状态。

在武平一中当了十几年语文老师的魏萍香也发现,“苦行僧”式的学生越来越少了。出人不出力的现象大大增多,一些学生直接在上课甚至考试时睡觉。有时自己在课堂上连提三个问题,都得不到回应。“现在的学生会问,老师你这么努力读书,现在一个月拿多少钱?”她说。

去年,武平一中专门请了外面的老师来演讲,给高三的学生做动员,但梁爽发现效果远没有预期好。纪录片里的一代,县中学生的父母大多是农民,他们对孩子的期待是“不要种田,能领工资”,但现在的学生家庭背景要更加复杂多元。“高考改变命运”的愿望不再如当年强烈,学习的动机也不像曾经那般单一。

“数学老师奖励我们给我们买了奶茶,英语老师给我们买了汉堡。老师你要奖励什么呢?”老师们有时候不得不面对来自学生的“诘问”。

梁爽第一次参加高考时,全国高考录取率约为62%。二十年后,这个数值已经超过了80%,学生的心态也因此发生了改变。“他们觉得总能考得上,只是好一点或差一点的问题。”当年,留给梁爽的选项只有两个,要么考上大学,要么回家干活。而现在,很多学生就算高考失利,也并非全无出路,“高考改变命运”不再是被信奉的唯一叙事。

梁爽觉得这是好事,社会进步了,给人的选择才会变多。但这也给学生带来新的“苦”。老师们普遍觉得,和自己相比,今天的学生更苦,是一种压抑和痛苦。

武平一中并非个例。武汉大学社会学院杨华教授长期关注县中教育,据他研究观察,今天的学生花在学习上的时间比任何时候都要多。校内有着严格的时间管理,校外还需要家长的辅导和强化。调研期间,有受访者总结,“现在的学校教育也是在检验家庭教育的效果”。

但只是在时间上投入并非都有正向反馈。

“自己愿意投入不会觉得苦,你不喜欢又要拼命去做,那就叫吃苦。”梁爽说,“很多时候都是老师和家长在卷,而不是学生自己卷。”

县中困境

王锦春最辉煌的战绩在2009年。

当年武平一中考出了福建省文理科双状元,都来自他教的班级。那几年,武平一中的高分考生常常可以占到全市的三分之一,一度超过省级重点中学福建省龙岩第一中学。

不过,2009年之后,那种从命运中突围的故事越来越少。

从高考成绩来看,在全国范围内发生的“县中衰落”现象,武平一中也未能幸免。关于衰落的原因,这些年有诸多分析,生源流失是最常被提及的。

为了防止生源外流,武平县教育局出台了相应政策,规定初中转出学籍的学生无法在高中转回当地就读。今年4月,福建省教育厅在官网发布了《关于开展义务教育阳光招生专项行动(2024)的通知》,对“小升初”阶段的“掐尖招生”乱象也做出了整治要求。

现实情况要更复杂一些。对武平一中来说,留住本地生源并不能和保证生源质量画上等号。过去两年,武平县常住人口始终保持净流出状态,生源基数有所减少。今年,为了提高普高率,招生人数又有所扩张。梁爽读高中时,大概五千人里的前六百名才有可能上武平一中,而现在只需要在三千人里考到前九百名。“今年我们的招生比例是全市第一,录取线是全市倒数第一。”梁爽说。

类似的变化也同样发生在师资力量上。前几年,上杭县和龙岩市从武平一中挖走了一批老师。魏萍香也想过离开,“跟我同等级别的,在长汀待遇能上涨30%到40%”。

目前,龙岩市一共下辖两个区、四个县,代管一个县级市。龙岩统计局公布的数据显示,2023年,武平县GDP总量为312.84亿元,在龙岩市GDP总量中占比不到10%,居全市末位。但在魏萍香看来,长汀的经济实力没比武平好多少,关键是政府对教育的投入和政策的支持力度。

当老师以来,最能给魏萍香带来成就感的就是学生的高考成绩,因为那是一种“看得见的进步”。但近些年,投入的回报率变得越来越低,再加上自身评职称无望,她开始产生职业倦怠,不得不重新思考这份工作的意义。

当班主任时,老师的时间和学生同步,常常需要早出晚归,时间精力主要都放在工作上。魏萍香觉得,尤其是高中老师,对自己的孩子大多是有歉疚的。她的两个孩子分别处在“幼升小”和“小升初”的关键阶段,“如果我自己的两个孩子都没有教好,光把学生教得很优秀,我人生的价值又在哪里呢?”

生源不如从前,师资也在流失,逐渐形成恶性循环。为了挽救陷入衰落困境的县中,上级部门开始增加对学校的行政干预,各类量化考核纷至沓来。对老师们来说,这些是“看起来没错但缺乏专业性,又不得不做”的任务。

“现在太紧了,越差就越管,越管就越差。”肖毅山说。回顾武平一中的发展历程,成绩突出的阶段恰恰是行政干预比较少的时候。他觉得,理想的行政干预应该更科学也更宽容,给老师充分的时间和空间。

纪录片拍摄时,担任武平一中校长的李益树算是那种“足够科学也足够宽容”的领导。多年一线教学的经验让他在教育管理和课程设计时有鲜明的个人风格。

王锦春怀念那时候的教学氛围,那是他没有束缚的日子。李益树给了他足够的自由度,他所带的实验班有独立的教学方法和进度,甚至可以不参加市里统一的考试。但现在,没有一个学生可以缺席县域之间的竞争。

王锦春的得意门生方三文用“强烈的成就动机、勤奋的工作态度、极强的执行力”评价李益树,甚至将武平一中阶段性的突出成绩直接归功于这位“教学管理天才”的出现。

去年,正值武平一中的百年校庆开始筹备。方三文打算出资一千万元捐助母校。关于奖金应该发给学生还是老师,他咨询了校方,“他们认为现在最需要的是激励老师。”

最终成立的“梁野奖教基金”,计划分为十年,每年发放一百万元。今年年初,根据2022-2023学年的教学质量,首届基金奖励了27位老师和三个团队。

被打破的旧逻辑

在豆瓣上,有网友评价纪录片《高三》记录了“中国最多数的青春”。

如今回看《高三》时,导演周浩觉得,高考跟当时已经完全不一样了。“只是‘高考’这个词还在,实际上它的内核已经发生了非常大的变化。”

高等教育的普及带来更为激烈的竞争。相较往日,学生们要通过一道更窄的门,才能兑换与昔日等同的未来。这势必催生出一套更严格的筛选标准。

肖毅山发现,现在的学生付出同样甚至更多的时间,却无法获得更好的成绩。他认为是高考机制考察的重点发生了转移。考察重点逐渐从识记、理解等低阶能力转向分析、应用等高阶能力。并非勤奋本身出了问题,而是“把老师和学生都榨干”的方法论不再适应新的环境。

王锦春回忆,转变发生在2011年前后。此前,标志着“考上大学”的本科录取率颇受重视,但随着高考不断扩招,近十余年来,“清华北大的录取人数”成为更具竞争力的指标。

早年间,老师们其实从未把清北率视为必须完成的目标,而是一种“额外的惊喜”。对他们来说,考上清北的人数不会带来压力和不安,即便一个没有也不会着急。“但现在要是没有考出清北,会觉得好像自己做错了事。”肖毅山说。

武平一中最辉煌的十年,反而是没人关注清北人数的时候。即便是教出过双状元的王锦春,也并不把这当作必然的使命。他对自己的要求是“一个都不能少”,希望学生都能达成属于自己的目标。

王锦春觉得,考上清华北大本来就可遇不可求,衡量一所学校的教育要看整体,而不是只见树木不见森林。但他也有无法面对外部压力的矛盾,“我还是得有一两个‘清北生’,不然没法向社会交代。”

2019年,在当了28年班主任后,王锦春决定不再当班主任,也很少带实验班。“那一届是我教的实验班里成绩最差的,我怕再差下去。”他有点遗憾,更多是一种被裹挟的感觉。

考上大学不再稀奇,在取得世俗意义上成功的方法中,高考也不似当年有效。似乎只有走进最顶级的高校,才能让命运发生质变。更多人把关注点转移至教育的金字塔尖。教育不再只是教育,更多利益因素掺杂进来。

“你看,教育水平高的地方房价也会水涨船高,所以政府会重视。”肖毅山明显感觉到,武平一中考上清北的学生越来越少,大家都开始急了。他猜测,可能是市里面对县里面有了要求,压力自上而下传递给了学校、老师和学生。

考核变得极端精细。小到月考,大到统考,每一次考试后,班级成绩的变化都会以表格的形式记录下来。零点几分的差距,就可能影响老师的绩效和奖励。这样的评价体系,在老师之间形成残酷的竞争。

如今,县教育局对武平一中的老师实行“县管校聘制”,根据高三的两次市质检成绩进行末位淘汰,班级成绩最低的老师会被调离一中。

“现在的教育像军备竞赛,结果是各方成本变得无比高。”华南师范大学教育学系教授谢爱磊这样概括外部环境的变化。当师资学历越抬越高,课程设计日益复杂,县中在教育资源的占有上处于绝对劣势。谢爱磊觉得,县中很难在这样的模式中胜出。

另一方面,通过高考改变命运的迫切需要又难以置之不理。正如王锦春理解的那样,“家长把孩子送到武平一中就是要考大学的”。“这些又好像无解,县中想要独立走一条自己的路是很难的。”谢爱磊说。

原有的秩序已被打破,而新的秩序尚未形成,这是武平一中多数老师所面临的处境。找到自己的位置,这既是他们自身需要做的,也是他们希望借由教育带给学生的。

找到自己的位置

过去数十年间,学生、学校、教育环境都发生了改变。优绩主义盛行下催生出激烈的竞争氛围,压力传导至每个环节,但也有身处其中的人不为外物所动,坚持自己的节奏。

高一入学时,学校组织学生写出自己高考的目标大学。“厦门大学”是武平一中学生中最常出现的答案。但即便是武平一中最好的实验班里,每年考上厦大的也只有五六个人。对大多数学生来说,写出这样的目标有些不切实际。老师们觉得,学生们空有好高骛远的想法,却缺乏真正的动力。

“如果把文凭算作一种资本的话,过去有这个资本就行,而现在需要这个资本更具竞争性。”谢爱磊说。常年研究县中教育的谢爱磊观察到,当整个社会把目光聚焦在更顶尖的大学,县中的孩子更难走出自己的道路。在县城教育资源流失的现实下,县中学生的基础薄弱,但依然不得不卷入看似公平的“锦标赛”,这势必带来内在学习动力的不足。

考试的形式本质上是筛选机制,而教育的意义在于培养人。当筛选人的机制在竞争中被不断放大,教育如何让每个人都有所收获,找到属于自己的位置?

梁爽把自己定义为“比较普通”的老师,可能一辈子都教不出“清北生”。但这并没有让她感到挫败。

对她来说,比起学生考上名校,如果自己说过的某句话能够在日后帮助学生度过人生中的困境,更能给她带来成就感。“也不一定要记住是谁讲的,但作为老师团体中的一员,这就是你的成就。”

“县中教育更应该考虑的是,能为留下来的学生做些什么。”谢爱磊说,“县中的教育体系应该让不同的学生都能找到自己的位置,而不是把所有人都塞进最好的一所学校,然后倾尽资源、一家独大。”

杨华也有类似的观点。根据他的分析,2000年之前,县中和省会著名中学差别不大,一县之内的不同学校差别也不大。但当不断加剧的竞争带来资源投入的集中和不均衡,生源结构遭到破坏的县中必然走向成绩塌陷。在全民教育焦虑的氛围中,人们对县域教育逐渐不再信任。

这是一件需要系统性重塑的事情,但县域教育系统内部千差万别,改变很难在短时间内发生。始终在轨道上的县中老师们,也有自己的办法。

梁爽觉得,筛选的机制并不影响她培养学生的动力。作为语文老师,她常常在课堂上提到李白、杜甫,但她也会和学生说,“我们可能成不了名垂青史的伟人,但也可以为这个社会、这个国家做一点自己的贡献,实现自己的人生价值。”

回看自己的学生时代,梁爽觉得,高考确实重要,但教育更重要的使命是让人生拥有持续不断的动力。

她拿自己给学生们举例,“我的同学年薪百万,我自己年薪10万都不到,但我不觉得自己不够富有。看到你们朝气蓬勃,我觉得自己精神上是非常富足的。”她期待这种无关考试的东西,在课堂上慢慢滋养,生根发芽。即便有人没能成为筛选机制中的获胜者,也能在受教育的过程中获得许多,在社会上找到自己的位置。

梁爽的孩子读小学一年级,因为没上幼小衔接班,认字不够多,常常在班里排倒数。但她并不着急,笃信随着孩子的成长,智力发展水平达到相应的阶段,自然会有改变,“重要的是找到自己的热爱、保持对生活的热情”。她认为这些才是生命幸福感的基础。

肖毅山也有相似的想法。他更看重的是通过教育的培养带给学生一种“终身有用的思维”。看到自己曾经高考失利的学生在大学备战考研,肖毅山觉得不论考没考上都很值得高兴,“他相信努力依然有意义,这说明以前传授给他的东西在发挥作用。”

他希望自己能教出“可爱的人”,那种“既是被爱的人,也是能支撑着跟别人同伴而行的人。”

(应受访者要求,梁爽为化名)