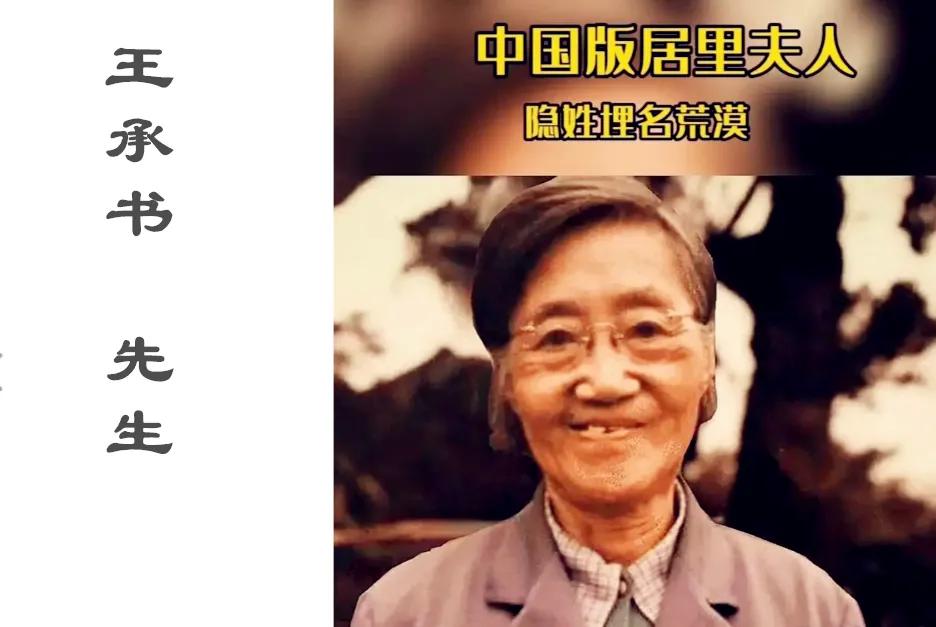

在那段波澜壮阔的历史长河中,王承书这个名字如同璀璨星辰,照亮了我国科技事业的天空,尤其是“两弹一星”的辉煌篇章中,她以女性独有的坚韧与智慧,书写了不朽的传奇。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 第一章:燕园初绽,巾帼不让须眉 1930年代初的北京,燕京大学的校园里弥漫着浓厚的学术氛围,王承书,一个名字中带着书卷气的女孩,以优异的成绩踏入了这片知识的殿堂。在那个“女子无才便是德”的旧观念尚未完全褪去的时代,她毅然选择了物理系,一个在当时被视为男性专属的领域。 “女生能学物理?简直是笑话!”这样的质疑声不绝于耳,但王承书从不畏惧,她以行动回应偏见。在物理系的课堂上,她是最专注的身影,实验室里,她是最勤奋的探索者。十三名新生中,她是唯一的女生,却也是成绩最耀眼的那一个。她用自己的努力和才华,证明了性别从不是限制梦想的枷锁,女孩子学物理,同样可以出类拔萃。 第二章:异国求学,矢志不渝报国情 岁月流转,王承书在学术的道路上越走越远,她不仅获得了硕士学位,还留校任教,成为了燕京大学物理系的一颗新星。然而,她的心中始终怀揣着一个更远大的梦想——出国留学,深造物理,为祖国的科技事业贡献自己的力量。 在那个特殊的历史时期,已婚妇女的身份成为了她求学路上的重重阻碍,但王承书从未放弃。她夜以继日地准备申请材料,用一封封饱含深情的信,向大洋彼岸的学术殿堂发出邀请。终于,她的坚持换来了回报,她获得了前往美国深造的机会,师从物理学界的泰斗乌伦贝克教授。 在美国的日子里,王承书如饥似渴地吸收着知识的养分,与导师并肩作战,共同攻克了一个又一个科学难题。她们合作提出的“WCU方程”,更是在国际物理学界引起了轰动,乌伦贝克教授对她赞不绝口:“你,王承书,是真正的天才!” 然而,当五星红旗在天安门广场上冉冉升起,宣告着新中国的诞生时,王承书的心也随之而动。她深知,自己的根在中国,她的所学应为祖国所用。于是,她毅然决定放弃国外的优厚待遇和即将到手的诺贝尔奖提名,踏上了回国的征途。 第三章:归途坎坷,赤子之心终不悔 然而,回国之路并非坦途。王承书一家在码头上遭遇了美方人员的重重阻挠,他们要求检查行李,甚至威胁要扣留她的孩子,只因为他拥有美国国籍。面对这一切,王承书没有退缩,她坚定地说:“他是我的孩子,我有权带他回家!” 经过多番周折和不懈努力,王承书终于带着家人回到了祖国的怀抱。那一刻,她泪如雨下,心中充满了无比的激动和自豪:“祖国母亲,我终于回来了!” 第四章:从零开始,巾帼英雄隐姓埋名 回国后,王承书没有选择继续她在国际物理学界的光环,而是积极响应国家的召唤,投身于国家最需要的地方——核武器研究。面对一个全新的领域,她没有任何怨言,只有满腔的热情和坚定的信念。 钱三强找到她时,她知道这将是一条充满挑战和未知的道路。但她没有犹豫,只问了一句:“要我做什么?”当得知要从事铀同位素分离研究,并且需要隐姓埋名时,她毫不犹豫地答应了。从此,她消失在了家人和朋友的视线中,一头扎进了实验室的世界。 在兰州504厂,王承书成为了那里唯一的女性科学家。她不畏艰难,不惧困苦,用一支笔、一张纸,手动计算着海量的数据。没有先进的计算工具,她就靠自己的双手和智慧,硬生生地在科研领域开辟出了一片新天地。岁月在她身上留下了痕迹,但她那颗热爱祖国、追求科学的心却永远年轻。 第五章:岁月悠悠,功成身退留芬芳 三十年的光阴转瞬即逝,王承书用自己的青春和汗水,为我国核武器事业的发展奠定了坚实的基础。她不仅亲自参与了原子弹、氢弹的研制工作,还培养了一大批优秀的科研人才,为我国的科技事业注入了新的活力。 1994年,当王承书以82岁高龄离世时,她的名字才逐渐为世人所知。人们惊讶地发现,这位默默无闻的女科学家,竟然是我国“两弹一星”元勋中唯一的女性,她的一生都在为祖国的科技事业默默奉献着。 王承书的故事,是一段关于爱国、奉献和坚持的传奇。她用自己的行动证明了女性同样可以在科学领域大放异彩,同样可以为国家和民族的崛起贡献自己的力量。她是中国科技史上的一座丰碑,更是无数中华儿女心中永远的骄傲和榜样。 让我们铭记这个名字——王承书,她不仅是中国的居里夫人,更是独一无二的王承书,无可替代的王承书! 参考资料:《被历史隐藏起来的奇女子》《隐于时代的先生》 作者:遇见依伊 [免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。就分享到这,对此您有什么想说的呢?