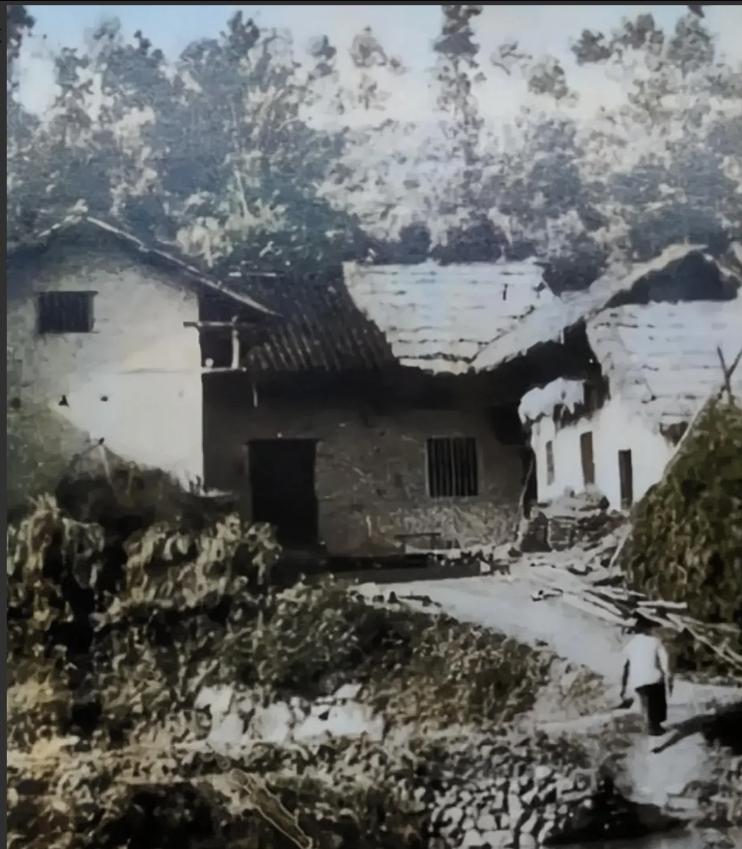

在那遥远的五十年代初期,一幅未被时光雕琢的原始画面静静躺在历史的相册中。那是一处隐于韶山深处,名为“静谧山庄”的故居,它静静地诉说着毛泽东早年生活的质朴与坚韧。山庄的一隅,是岁月留下的斑驳印记,灰瓦与茅草交织的屋顶,仿佛在低语着过往的艰辛与不屈。四周青山如黛,三面环抱,将这份宁静紧紧锁在自然的怀抱之中,而前方两汪碧水,犹如明镜,映照着天空的辽阔与深邃,构成了一幅动人心魄的山水画卷。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 时光回溯至二十世纪初的中国,那是一个风云变幻、新旧交替的时代。毛泽东,这位后来成为时代巨擘的年轻人,在韶山村的悠悠岁月中,悄然成长。1910年的春天,年仅十七岁的他,身着洗得发白的布衣,踏上了前往湘乡东山求学的征途。在那所汇聚了众多青年才俊的学府里,他的身影虽不起眼,但内心的火焰却比任何人都要炽热。面对周遭同学光鲜亮丽的衣着,他并未感到自卑,反而更加坚定了自己对于平等与正义的追求。这份从少年时代便种下的信念,如同一粒种子,在日后革命的风雨中,生根发芽,茁壮成长。 多年后,当毛泽东在陕北的黄土高原上,与美国记者埃德加·斯诺促膝长谈时,他以一种近乎平和却又充满力量的语调,回忆起了那段青涩而又苦涩的青春岁月。他强调,真正的价值不在于外在的华丽,而在于内心的纯净与坚韧。他告诫后人,无论未来取得多大的成就,都不可忘记初心,不可陷入奢侈与腐化的泥潭。他的话语,如同警钟长鸣,提醒着每一个后来者:“我们不可重蹈覆辙,成为历史的罪人。我们要继续前行,为建设一个更加美好的新中国而奋斗。” 在丹桂村这片被历史铭记的土地上,毛泽东思想的光芒熠熠生辉。随着时代的变迁,丹桂村不仅成为了红军长征的重要纪念地,更在社会主义建设的浪潮中焕发出了新的生机与活力。红军长征纪念馆的建成,如同一座历史的灯塔,照亮了后人前行的道路。它不仅承载着对革命先烈的缅怀之情,更激发了人们对美好生活的向往与追求。纪念馆内,一件件珍贵的文物、一幅幅生动的照片,无声地讲述着那段波澜壮阔的历史,让每一位到访者都能深刻感受到那份沉甸甸的责任感与使命感。 在丹桂村的每一寸土地上,都留下了毛泽东思想深刻影响的痕迹。村中推行的美丽乡村建设和民族团结进步示范村创建工作,不仅改善了村民的生活条件,更提升了他们的精神面貌。村民们住进了宽敞明亮的现代化住宅,开上了小汽车,但他们并未忘记那段艰苦卓绝的革命岁月。他们珍惜来之不易的幸福生活,更加努力地投入到社会主义建设的伟大事业中。 毛泽东曾言:“人不可貌相,海水不可斗量。”在他看来,一个人的价值并不取决于其外表的华丽与否,而在于其内在的品质与追求。这种思想在丹桂村得到了生动的体现。尽管村民们的生活水平得到了显著提高,但他们依然保持着勤俭节约的优良传统。他们知道,只有不忘初心,方能行稳致远。 让我们将视线再次拉回到那段波澜壮阔的长征岁月。1935年的春天,中央红军在毛泽东等领导人的带领下,历经千难万险,终于抵达了云南省昆明市寻甸回族彝族自治县的柯渡镇丹桂村。在这里,他们短暂休整,并制定了强渡金沙江的伟大战略计划。这一决策不仅展现了毛泽东等领导人的卓越智慧与胆略,更为中国革命的胜利奠定了坚实的基础。 丹桂村的红军长征纪念馆,便是这段历史的重要见证者。它不仅是一个展示历史文物的场所,更是一个传承革命精神、弘扬民族文化的圣地。纪念馆的扩建与改造,使其更加符合现代人的审美需求与参观体验。在这里,人们可以近距离地感受到那段峥嵘岁月的风采与魅力,更可以深刻领悟到毛泽东等革命先驱为了民族独立与人民解放所付出的巨大牺牲与不懈努力。 在纪念馆的某个角落,有一间简陋的居室,它曾是毛泽东在长征期间居住的地方。这间居室虽然空间狭小、光线昏暗,但却充满了革命的气息与力量。室内陈设简单至极,一张稻草铺垫的木床、一条木橙、一块白布覆盖的垫子……这些看似不起眼的物品,却见证了毛泽东在艰苦环境中依然坚持革命理想的崇高精神。这种精神如同璀璨的星辰,永远照耀着后人前行的道路。 毛泽东的简朴生活不仅仅体现在他的居住环境中,更渗透到了他生活的方方面面。他的一件棉质睡衣,上面布满了密密麻麻的补丁,却陪伴了他二十年的时光。这件睡衣不仅是他生活态度的象征,更是他革命精神的体现。他用自己的实际行动告诉后人:真正的幸福并不在于物质的丰富与奢华,而在于精神的充实与满足。 在新中国建设的初期阶段,毛泽东与广大人民群众一道,共同面对了无数的困难与挑战。他始终坚信“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”。在简陋的办公室里,夜以继日地规划着国家的未来,每一份决策、每一个政策,都深深植根于对人民福祉的深切关怀之中。 参考资料;张永权著. 张永权诗选[M]. 2003 有趣的风筝线