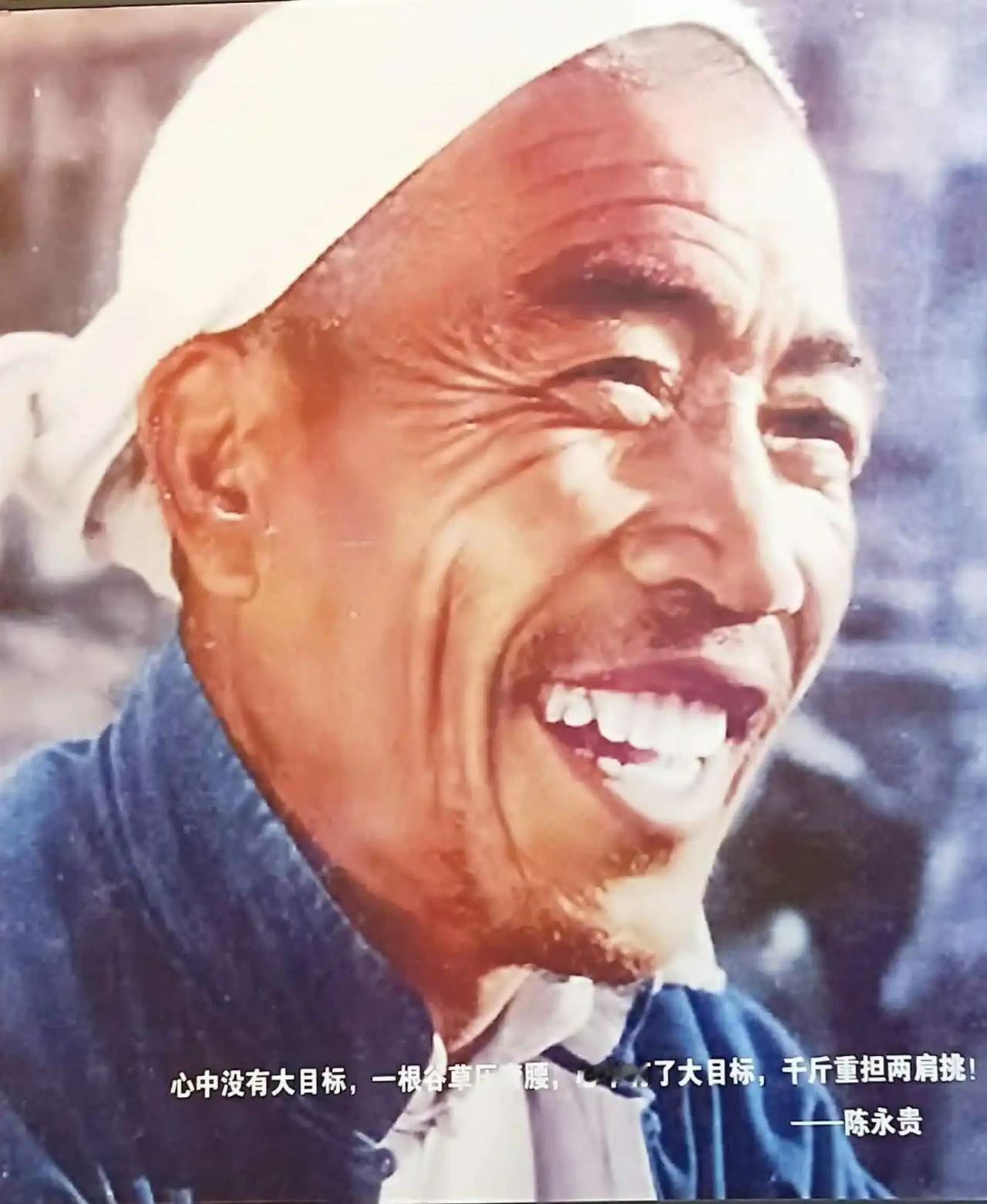

1915年初春的一个情人节,山西省昔阳县乐平镇石山村迎来了一个新生命——陈永贵。然而,他的降生并未给这个本就贫困的家庭带来多少喜悦,反而是在无尽的苦难中又多了一份负担。那时的中国,正处于风雨飘摇之中,战乱与饥荒如同双重的阴霾,笼罩着这片古老的土地。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 陈永贵的童年,是一段颠沛流离的记忆。那一年,家乡遭遇了前所未有的灾难,为了生存,父亲不得不带着年幼的他踏上逃难的征途。在这条充满未知与艰辛的路上,父亲做出了一个令人心碎的决定,为了换取微薄的生存机会,他忍痛将母亲、姐姐和弟弟相继卖出。年仅五岁的陈永贵,就这样与父亲相依为命,辗转来到了太行山深处的大寨村。然而,命运并未因此放过这个苦命的孩子,不久之后,父亲也在无尽的思念与绝望中结束了自己的生命。 幸运的是,大寨村的村民们以他们淳朴的善良接纳了这个无依无靠的孩子。一对年迈的老夫妇更是将陈永贵视为己出,用他们的爱心与勤劳,为陈永贵撑起了一片天空。吃着百家饭长大的陈永贵,从小就学会了感恩与回馈。他深知自己的命运与这片土地紧密相连,心中暗自发誓,一定要用自己的双手改变大寨村的命运。 解放战争的炮火中,陈永贵毅然加入了当地农会,积极投身土地改革运动。1948年,他光荣地加入了中国共产党,从此,他的生命便与党和人民的事业紧紧相连。新中国成立后,陈永贵更是以满腔的热情和坚定的信念,投身于大寨村的建设之中。他先后担任了生产委员、党支部书记、农业生产合作社主任等职务,用自己的智慧和汗水,书写着大寨村的新篇章。 面对大寨村贫瘠的土地和恶劣的自然条件,陈永贵没有退缩,更没有认命。他深知,只有依靠自己的双手,才能创造出美好的未来。于是,他带领全村群众积极响应国家“自力更生、艰苦创业”的号召,开始了一场轰轰烈烈的农田改造运动。他们肩挑手扛,用简陋的工具在陡峭的山坡上开辟出一片片梯田;他们挖渠引水,用勤劳的双手将干涸的土地变成了肥沃的良田。经过十年的不懈努力,大寨村的粮食产量实现了质的飞跃,从原来的亩产不足200斤增长到了700斤,村民们终于告别了饥饿与贫困。 陈永贵的名字也因此响彻全国。他用自己的实际行动诠释了什么是真正的“自力更生、艰苦奋斗”精神。他的事迹感动了无数人,也激励了无数人。他成为了全国农业劳动模范的典范,被邀请前往全国各地传授经验、交流心得。在人民大会堂的讲台上,这个目不识丁的农民用他那质朴无华的语言、生动形象的比喻赢得了阵阵掌声和尊敬。 然而,对于陈永贵来说,荣誉只是他前进道路上的动力之一。他始终保持着清醒的头脑和谦逊的态度,对自己要求更加严格。即使后来升任山西省委副书记、国务院副总理等要职,他也从未忘记自己的初心和使命。他坚持不拿工资,依然靠劳作赚取工分来换取粮食和生活用品;他严以律己、艰苦朴素、坚守本心;他心系群众、关心农业、致力于推动全国农业的发展。 在政治风云变幻的年代里,陈永贵始终保持着坚定的立场和清醒的头脑。他拥护党中央的正确决策和部署,积极参与反对“四人帮”的斗争。当他意识到自己的身体状况已经无法再胜任繁重的工作时,他毅然决然地辞去了国务院副总理的职务。在生命的最后时刻,他更是展现出了高风亮节和无私奉献的精神。他放弃治疗以节省国家资源;他关心大寨村的发展并继续推动西水东调工程;他将自己全部积蓄捐给国家;他要求丧事从简不举行大规模追悼活动并希望骨灰能撒在大寨村这片他深爱的土地上。 1986年3月26日,陈永贵在北京病逝。他的离世让无数人感到悲痛和惋惜。然而,他的精神却永远活在了人们的心中。他的故事激励着后来者不断前行、不断奋斗;他的品质成为了后人学习的楷模和榜样。多年挚友华老虽然违背了陈永贵的生前意愿前来哀悼但他深知这是对老友最好的告别方式。他默默地绕着陈永贵的遗体走了一圈又一圈泪水在眼眶中打转;他沉默着与陈永贵的家属一一握手传递着无尽的哀思与敬意;最后他又一言不发地走出了告别室将这份深厚的友谊和无尽的怀念永远地留在了心底。 参考资料:诗意世界