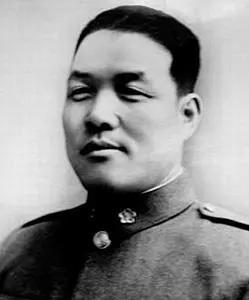

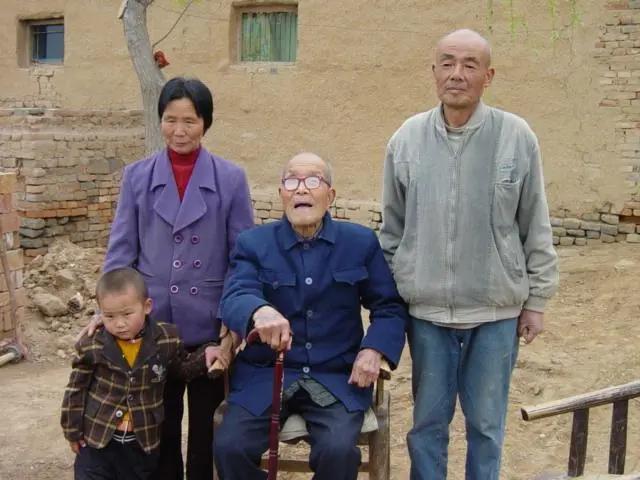

在那遥远的陕西省龙泉镇,隐匿着一户不为人知的家庭,他们生活在村子的最边缘,简朴的土坯房仿佛是时间遗忘的角落,与周遭日益繁荣的景象格格不入。这户人家,是村里公认的“贫寒之家”,他们的故事,是一段关于坚韧、牺牲与救赎的未了篇章。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 家中的老主人,被村民们尊称为“仵老汉”,年岁已高,却未曾有过一日的安逸。他的两个儿子,如同这片土地上无数勤劳的儿女一般,日出而作,日落而息,在田间地头挥汗如雨,又在砖窑的滚滚热浪中耗尽青春。仵老汉更是以身作则,直至七十五岁高龄,方才因身体不支,依依不舍地放下了手中的活计。然而,无论他们如何拼尽全力,生活的枷锁似乎总是难以挣脱,贫穷如同无形的影子,紧紧相随。 家中的女主人,面对着破旧的屋顶和漏雨的墙壁,心中满是无奈与酸楚。每当雨季来临,新收的麦粒无处安放,只能在雨中飘零,那是她眼中难以言喻的痛。孩子们在砖窑厂的辛苦劳作,换来的仅是微薄的收入,连最基本的生活开销都显得捉襟见肘。仵老汉甚至因囊中羞涩,连两毛钱的理发费都承担不起,那光秃秃的头顶,成了他清贫生活的无声见证。 九十年代初,改革的春风终于吹遍了这片古老的土地,村民们纷纷踏上了外出打工的道路,寻找着改变命运的机会。仵老汉的两个儿子也不例外,他们毅然放弃了祖祖辈辈耕种的土地,踏上了未知的旅程。然而,即便如此,老仵家的生活状况并未有太大改观,孙子们因家境贫寒,不得不早早辍学,各自踏上了不同的人生轨迹:大孙子直至而立之年才得以成家;二孙子则选择了入赘他乡;最小的孙子,更是小小年纪便远赴深圳,用稚嫩的肩膀扛起了家庭的重担。 尽管生活给予了他们无尽的苦难,但仵老汉却始终保持着一份难得的体面与尊严。他的衣着总是整洁得体,每一粒扣子都扣得一丝不苟,鞋面也总是提得高高的,仿佛那是他对生活最后的倔强。他的作息规律而严谨,每日清晨四五点钟,无论寒暑,他都会坚持到村口散步,那是一种对生活的坚持,也是对过往岁月的缅怀。即便后来坐上了轮椅,这一习惯也未曾改变,儿子们多次劝说无果,只能默默推着他,继续那段熟悉而又遥远的路程。 然而,就是这样一位看似平凡无奇的老人家,心中却藏着一段波澜壮阔的历史。他从不看抗日题材的电视剧,每当屏幕上出现那些熟悉的场景,他都会愤然离席,斥之为“胡编乱造”。直到2005年,一部纪念抗日战争胜利六十周年的电影《台儿庄战役》在电视上播出,老先生的情绪再也无法自抑,泪水夺眶而出。那一刻,儿子们才意识到,父亲那沉默的背后,隐藏着怎样一段惊心动魄的故事。 原来,早在1938年的春天,年轻的仵营长,作为一位英勇的指挥官,曾亲身参与了那场震惊中外的台儿庄战役。面对城内伤兵满营、士气低落的困境,他临危受命,率领四十名勇士组成敢死队,誓死守卫阵地。在惨烈的战斗中,他们以血肉之躯筑起了钢铁长城,最终成功击退了日寇的进攻。然而,胜利的代价是惨重的,四十人的队伍,最终仅余三人幸存,仵营长便是其中之一。这场战役,不仅是中国军队自抗战以来的首次重大胜利,更是打破了日军“三个月灭亡中国”的狂妄幻想。 回忆起更早的1937年七七事变,仵营长同样有着不可磨灭的贡献。他奉命前往北平外围的房山,狙击南下的日军,那场战斗同样惨烈至极,六百余名勇士出征,归来时仅剩百余。每一次提及,他的眼中都闪烁着复杂的光芒,那是对逝去战友的深切怀念,也是对那段峥嵘岁月的无限感慨。 然而,英雄的道路并非总是铺满鲜花。在抗战的尾声,仵营长因一次错误的抉择,成为了历史的遗憾。1948年,身为少将副师长的他,因向阎锡山告密,间接破坏了另一位抗日名将的作战计划,这一行为让他背负上了沉重的道德枷锁。从此,他选择了沉默,将那段辉煌与污点一同深埋心底,直至生命的尽头。 当老仵家的秘密被揭开,村民们纷纷投来敬佩的目光,称他为“将军”。但仵老汉总是摆摆手,谦逊地说:“我不过是一名普通的抗战老兵罢了。”2007年,这位饱经风霜的老人安详离世,享年九十七岁。他的一生,是平凡与伟大的交织仵老汉的离世,如同秋风中最后一片落叶,轻轻地,却带着沉甸甸的历史与故事,缓缓归于尘土。他的葬礼朴素而庄重,全村人自发前来送行,每个人心中都充满了对这位无名英雄的敬意与不舍。孩子们按照他的遗愿,没有过多地张扬他的过往,只是在他的墓碑上,简单地刻下了“抗战老兵 仵公之墓”几个字,却足以让后人铭记他那不朽的功勋与深沉的情怀。 参考资料;诗意世界